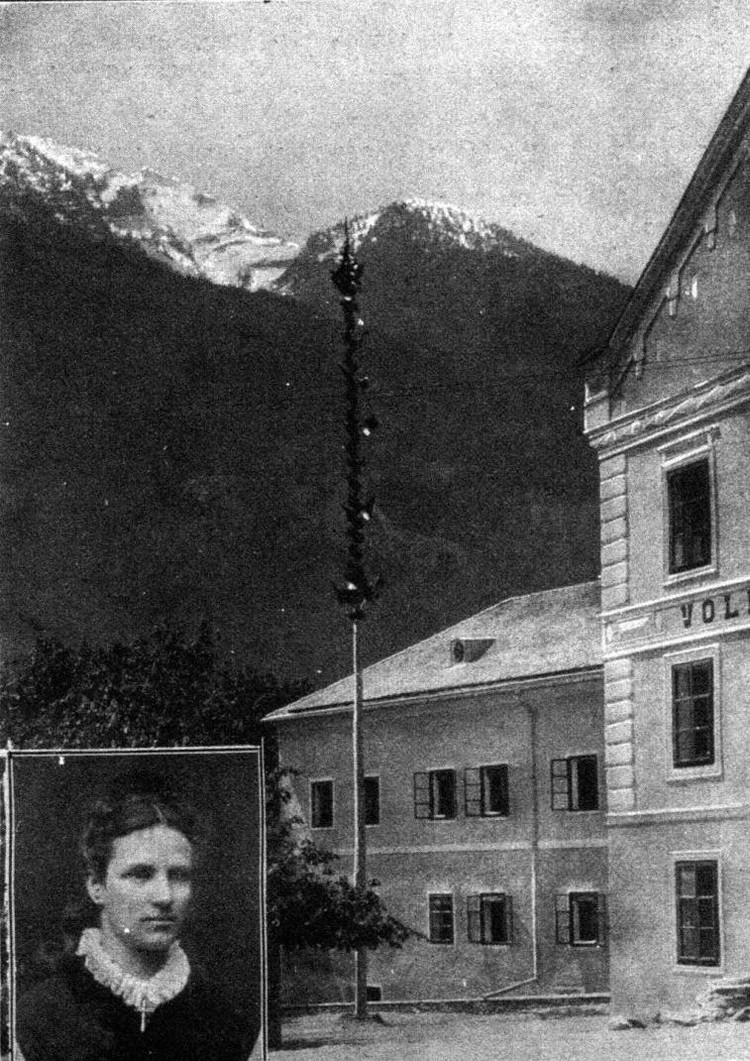

Am 12. Dezember 1918 berichtete das Neuigkeits-Welt-Blatt über einen tags zuvor eingebrachten Gesetzesantrag des christlichsozialen Abgeordneten Franz Scholz an die Provisorische Landesversammlung Niederösterreichs. Der Antrag betraf die Aufhebung des Zölibats für Volksschullehrerinnen: Heute kaum mehr vorstellbar, war es Volksschullehrerinnen in den niederösterreichischen Landgemeinden verboten zu heiraten. In Wien wurde das Lehrerinnenzölibat bereits 1911 aufgehoben. Das Verehelichungsverbot hatte seine Grundlage vor allem in der vor dem Weltkrieg herrschenden Vorstellung, dass eine Frau der Doppelbelastung aus Beruf und Familie nicht gewachsen wäre. Die Aufhebung des Eheverbots, die schlussendlich am 12. März 1919 in Kraft trat, wurde einerseits menschenrechtlich, aber auch biologistisch argumentiert:

"Wenn weibliche Lehrkräfte, wie es ja unzweifelhaft ist, erforderlich sind, so dürfen ihnen auch ihre Menschenrechte dadurch nicht verkürzt werden, daß, wenn sie sich verheiraten, sie dann ihrer Lebensstellung verlustig erklärt werden. Für die Aufhebung des Lehrerinnen-Zölibats sprechen auch offenkundige ethische Gründe; überdies ist die Aufhebung des Lehrerinnen-Zölibats auch in einer Zeit, die unsern jugendlichen Nachwuchs so furchtbar dezimiert hat, als eines der Mittel zur Erhaltung unsres Volkes eine Notwendigkeit."

Sogar nach 1945 schlugen die Landesregierungen von Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Wiedereinführung des gesetzlichen Lehrerinnen-Zölibats vor. Diesen Bestrebungen wurden aber 1949 mit dem Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetz ein endgültiger Schlussstrich gesetzt.

Links:

Das Ende des Zölibats der Lehrerinnen (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 12. Dezember 1918)

Weiterlesen: 1918-2018. 100 Jahre Provisorische Landesversammlung Niederösterreich (PDF)