Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

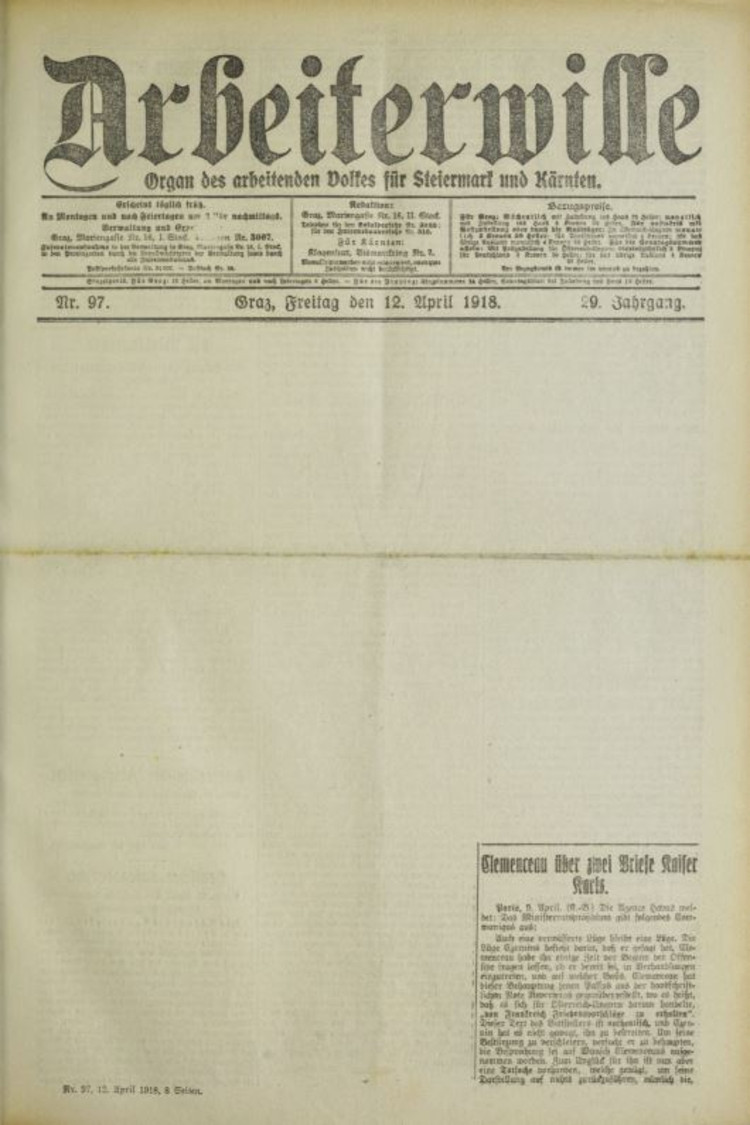

Betrachtet man das Titelblatt des Arbeiterwillens vom 12. April 1918 sticht sofort die Leere des Blattes ins Auge. Die Titelseite umfasst lediglich die üblichen Zeitungsangaben und einen kurzen Artikel zur "Sixtus Affäre", ein Skandal, der das Bekanntwerden der geheimen Verhandlungen Österreich-Ungarns mit Frankreich während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917 betraf und das Vertrauen sowohl in den Kaiser als auch dessen Regierung schwer erschütterte.

Die sogenannten weißen Flecken in den Zeitungen stammten von der Zensur, die oftmals so kurzfristig zuschlug, dass den Redakteuren keine Zeit blieb neue Leitartikel zu verfassen. Einige Zeitungsherausgeber ließen die weißen Flecken auch absichtlich stehen, um die Zensur sichtbar zu machen.

Die politische Pressezensur oblag dem Kriegsüberwachungsamt und wurde von Mitarbeitern diverser Ministerien übernommen. Dieses Überwachungsamt war in Untergruppen mit verschiedenen Aufgabenbereichen unterteilt, in eine politische und eine militärische Pressezensur, die Briefzensur und die Telegrammzensur. Leidtragende der Zensur war die Öffentlichkeit, aber besonders Journalisten waren davon betroffen, denn mehrmalige Nichtbefolgung von Zensurbefehlen konnte zu einem Berufsverbot oder gar zur Verhaftung führen.

Links:

Zensurierter Leitartikel (Arbeiterwille vom 12. April 1918)

Heute vor 100 Jahren: 4. Februar 1918 (Kaiserbesuch und Zensur)

Heute vor 100 Jahren: 24. September 1917 (Das zensurierte Wiener-Montag Journal)

Weiterlesen: "Wenn wir nur glücklich wieder beisammen wären..." Der Krieg, der Frieden und die Liebe am Beispiel der Feldpostkorrespondenz von Mathilde und Ottokar Hanzel (1917/18) (PDF)

Weiterlesen: Die Sixtus-Affäre: Ein diplomatischer Super-GAU

Am 13. April 1918 berichtete der Allgemeine Tiroler Anzeiger vom Tod des letzten Stubaitaler Bauerndoktors Thomas Knaus aus Fulpmes in Tirol.

Die medizinische Versorgung sowohl an der Front, als auch im Hinterland war seit Kriegsbeginn durch Eiberufungen zum Militärdienst prekär. Es kam zu einem Ärztemangel, der mit Fortschreiten des Krieges auch im Hinterland immer stärker spürbar wurde. Ein einzelner Arzt war oft für ein sehr großes Gebiet zuständig. Da die ärztliche Versorgung in der Heimat zumeist älteren Ärzten oblag, bedeutete der Tod eines Arztes eine weitere Verschlechterung der Situation.

"Gestern starb inmitten seines Berufes am hochgelegenen Gleins der 75jährige Thomas Knaus aus Fulpmes; weit und breit gesucht als Heilkundiger in Ställen, aber auch an menschlichen Gebresten aller Art, war Thomas, genannt 'Butterer Tumele', der Letzte seiner Art im Tale. […] Jahrzehnte lang hat er gedoktert – kaum ein Bauernhaus im Tal hat, ihn nicht nächtlich als Beobachter unbekannter Leiden beherbergt; auch ins Navis und Gschnitz und ins Inntal erstreckte sich sein Ruf."

Im 19. Jahrhundert kam es zu einem schnellen Fortschritt in der Medizin, das alte Wissen und dessen Anwendungsmethoden verschwanden aber dennoch nicht gänzlich: "Er hatte es wie die Alten: Gründlichkeit, aber nebstbei ängstliche Verschwiegenheit in allem, in seinen Rezepten, deren Bereitung, in hunderten der heilbringenden Kräuter, in deren Wesen und Anwendung. Nicht nur die Heilskraft der gewonnenen Säfte war ihm für deren Verwendung maßgebend, als vielmehr auch Mondes- und Sonnenzeichen, Jahreszeit, Wetterzustand, Lostage und alle geheimnisreichen Umstände alten Wunderwesens in der Natur."

Auch noch nach dem Ende des Krieges führte die Spanische Grippe, aber auch ungenügende Hygiene, Mangelernährung und der eklatante Ärztemangel zu einer hohen Sterblichkeit. Erst ab 1919 erholte sich die Situation, insbesondere durch ausländische Hilfsmaßnahmen.

Link:

Der letzte Bergdoktor (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 13. April 1918)

Vor hundert Jahren, auf den Tag genau, erschien in der Arbeiter Zeitung ein Artikel, der einen Einblick in die Gefühlswelt des Ersten Weltkrieges gibt: "Draußen in Grinzing, in der Straße, die den schönen Namen 'An den langen Lüßen' führt, schlürft ein Armenhäusler aus dem nahegelegenen Altersheim dahin. Schwere Holzpantoffel trägt er an den Füßen, mühselig kriecht er daher. 'Wann i bitten derft,' stammelt er ungeschickt, 'wann i um a bißl was bitten derft...' Man merkt auf den ersten Blick, daß der Alte das Betteln nicht gewohnt ist. Er bestätigt die Vermutung auch sofort und erzählt auf eine flüchtige Frage seine ganze Geschichte. Das alte Lied! Ein Sohn ist in der Gefangenschaft gestorben, die Schwiegertochter in die Heimat, nach Ungarn, gezogen. Der Alte mußte in die Versorgung. Dort wartet er jetzt auf die Heimkehr des zweiten Sohnes und des ältesten Enkels. Es ist ein bitteres Warten, jeder Altersfreude beraubt. Doch möchte er die beiden noch einmal sehen und in Sicherheit wissen. 'Aber lang derfs nimmer dauern,' meint er still. 'I gspür's alle Tag... unser Herrgott mag nimmer warten.'"

Der Herr aus Grinzing war nicht der einzige, der auf seine Verwandten wartete. Österreich-Ungarn entsendete 9 Millionen Soldaten an die Front, von denen 1,2 Millionen den Krieg nicht überlebten. Für die Angehörigen war es besonders traumatisch, dass ihre gefallenen Söhne, Ehemänner und Väter fern der Heimat in anonymen Massengräbern beerdigt wurden. Sie wollten den Gefallenen ein Grab geben, um sich in Würde zu verabschieden.

1916 gründete die k.u.k. Heeresverwaltung eine Stiftung zur Organisation des Kriegsgräberdienstes und zur Ausstattung der Soldatenfriedhöfe, außerdem wurden Kriegerdenkmäler geplant. So kündigte beispielsweise der Bürgermeister Wiens Weiskirchner an, "für jeden gefallenen Wiener eine Eiche" pflanzen zu wollen.

Links:

Ungeduld (Arbeiter Zeitung vom 14. April 1918)

Weiterlesen: Die Opfer des Ersten Weltkriegs nach Ländern

Der Bauernbündler betonte am 15. April 1918 die Wichtigkeit der Raiffeisen Genossenschaft für die Bauernschaft. Anlass war der hundertste Geburtstag von deren Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen: "Diese Genossenschaften haben viel zur wirtschaftlichen Kräftigung des Bauernstandes beigetragen. Vielen ist aber der Raiffeisen-Gedanke und der Wert der Genossenschaften in ihrer vollen Bedeutung noch nicht bekannt. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß der bekannte österreichische Genossenschaftsfachmann Franz Hilmer sich der Arbeit unterzogen hat, das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen von heute in dem Werke 'Was muß jeder Landwirt von den landwirtschaftlichen Genossenschaften wissen' darzulegen. […] Dieser Ratgeber wird jedem Landwirt und Volkswirt von großem Werte sein."

Die Raiffeisen Genossenschaft wurde von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet. Er war Bürgermeister einer Gemeinde im Westerwald in Deutschland, die besonders von Armut und Hungersnöten geprägt war. Dadurch geprägt, stellte sich Raiffeisen die Aufgabe, die wirtschaftliche Not der ländlichen Bevölkerung zu lindern und schuf deshalb 1862 einen Darlehenskassen-Verein.

In Österreich standen die Bauern seit Abschaffung der Grundherrschaft 1848 unter dem Druck der Märkte. Billigere Produkte aus Böhmen und Ungarn verschlechterte ihre wirtschaftliche Situation weiter und 1870 brach der Getreidepreis sogar um 80% ein. Bauernfamilien mussten sich teilweise hoch verschulden um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Deshalb stieß Raiffeisens Gensossenschaftsgedanke auch in Österreich auf Widerhall. Die erste österreichische Raiffeisenkasse eröffnete bereits 1886 in Mühldorf bei Spitz an der Donau in Niederösterreich. Raiffeisens Modell sah eine Genossenschaft der Landwirte vor, die nicht auf Gewinn, sondern auf Förderung der Mitglieder setzte. Spareinlagen konnten an Mitglieder als günstige und langfristige Darlehen weitergegeben werden. Diese Maßnahmen, sowie der gemeinsame Einkauf von Betriebsmitteln wie Saatgut, verringerten den Druck auf landwirtschaftliche Betriebe. Bis 1918 existierten auf dem Gebiet der späteren Republik Österreich bereits über 2.000 Genossenschaften. Heute ist die Raiffeisen Gruppe eines der bedeutendsten Unternehmen Österreichs.

Links:

Raiffeisen-Jubiläumswerk (Bauernbündler vom 15. April 1918)

Weiterlesen: Willkommen im Raiffeisen-Jahr! 200 Jahre Raiffeisen

Als ein militärischer Erfolg der Mittelmächte angesichts der allgemeinen Erschöpfung immer unwahrscheinlicher wurde, kam es zu einer Reihe geheimer Sondierungsgespräche zwischen den Kriegsparteien. Kaiser Karl I. hatte im Frühjahr 1917 über seinen Schwager Prinz Sixtus von Bourbon-Parma den Kontakt mit Frankreich gesucht ("Sixtusbriefe"), um die Bereitschaft für einen Friedensschluss auszuloten.

Außenminister Czernin, der in die Angelegenheit eingeweiht war, hielt allerdings am 2. April 1918 eine betont aggressive Rede vor dem Wiener Gemeinderat, mit der er den Kampfgeist und die Bündnistreue mit Berlin stärken wollte. Um die vermeintliche Schwäche der feindlichen Westmächte zu betonen (Russland war bereits aus dem Krieg ausgeschieden), erwähnte er auch wahrheitswidrig eine angebliche Kontaktaufnahme Frankreichs mit Österreich-Ungarn hinsichtlich eines Separatfriedens.

Der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau reagierte auf den Affront des österreichischen Außenministers mit einem geschickten medialen Feldzug. Er nützte die Existenz der "Sixtusbriefe", um den österreichischen Kaiser zu desavouieren und einen Keil zwischen die Mittelmächte zu treiben. Czernin versuchte daraufhin, den Kaiser zu einem vorübergehenden Rücktritt von den Regierungsgeschäften zu überreden, was dieser entschieden ablehnte. Schließlich entließ Karl den Außenminister am 16. April 1918, was in der Presse, die Czernin noch kurz zuvor als Friedensminister gefeiert hatte (Czernin hatte den Frieden mit Russland mitverhandelt), allerdings mit Unverständnis aufgenommen wurde.

Czernin hatte damit den Kaiser sowohl außen- als auch innenpolitisch kompromittiert, ihn vor seinem deutschen Bundesgenossen bloßgestellt, weitere Friedensbemühungen Österreich-Ungarns damit verunmöglicht und somit maßgeblich zur Niederlage der Mittelmächte beigetragen.

Links:

Czernin und sein Rücktritt (Arbeiter-Zeitung vom 16. April 1918)

Weiterlesen: Die Sixtus Affäre, Darstellung Czernins 1918

Am 17. April 1918 berichtete die Reichspost über die Wiener Lobau, da Kaiser Karl einen Teil dieses ehemals kaiserlichen Jagdrevier der Stadt Wien geschenkt hatte. Damit begann die Geschichte eines der bedeutendsten Nationalparks Österreichs.

Tatsächlich diskutierten im April 1918 verschiedene wissenschaftliche Vereine und Ämter die Nutzungsmöglichkeiten des an der Donau liegenden Areals, wobei der Gedanke des Naturschutzes bereits eine wichtige Rolle spielte:

"An dieser Beratung nahmen teil: der Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz in Niederösterreich, die k.k. Geographische Gesellschaft, das k.u.k. Heeresmuseum, der n.ö.-Jagdschutzverein, der Verein für Landeskunde von Niederösterreich, der Wiener Tierschutzverein, die k.k. Zentralkommission für Kunst und Denkmalpflege und die k.k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. Die Beratungen führten zur Verfassung einer Denkschrift an den Bürgermeister von Wien, den geistigen Urheber des Gedankens der Schaffung eines Naturschutzparkes in der Lobau. Die Denkschrift betont die Notwendigkeit, die Lobau zur Deckung der wirtschaftlichen Bedürfnisse und zur Erholung der Bevölkerung zu verwerten, macht aber auf den Irrtum mancher Bevölkerungsschichten aufmerksam, der da meint, Nutzung zum Zweck wirtschaftlicher Vorteile und persönlicher Erholung einerseits, Bewahrung ursprünglicher Natur anderseits schlössen sich gegenseitig aus."

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dem Naturschutz eindeutig der Vorrang eingeräumt: In den Jahren von 1926 bis 1938 durfte die Lobau sogar nur gegen Entgelt und auch dann nur von Ostern bis Allerheiligen betreten werden. Im Zuge der Kriegsvorbereitungen während der nationalsozialistischen Herrschaft wurde hingegen ein Öllager samt Ölhafen mitten im Naturschutzgebiet errichtet, was bleibende Schäden im Auwald hinterließ.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Lobau wieder als Erholungsgebiet genutzt; 1977 wurde sie als eines der wichtigsten Feuchtgebiete der Welt unter den Schutz der UNESCO gestellt und zum Biosphärenreservat erklärt. Nachdem im Dezember 1984 ein Kraftwerksbau in der Hainburger Au südöstlich von Wien insbesondere durch zivilen Widerstand verhindert werden konnte, wurde das gesamte Gebiet der Donau-Auen von der Wiener Lobau bis an die slowakische Grenze 1996 als zusammenhängender Nationalpark unter Naturschutz gestellt.

Link:

Die Erschließung der Lobau (Reichspost vom 17. April 1918)

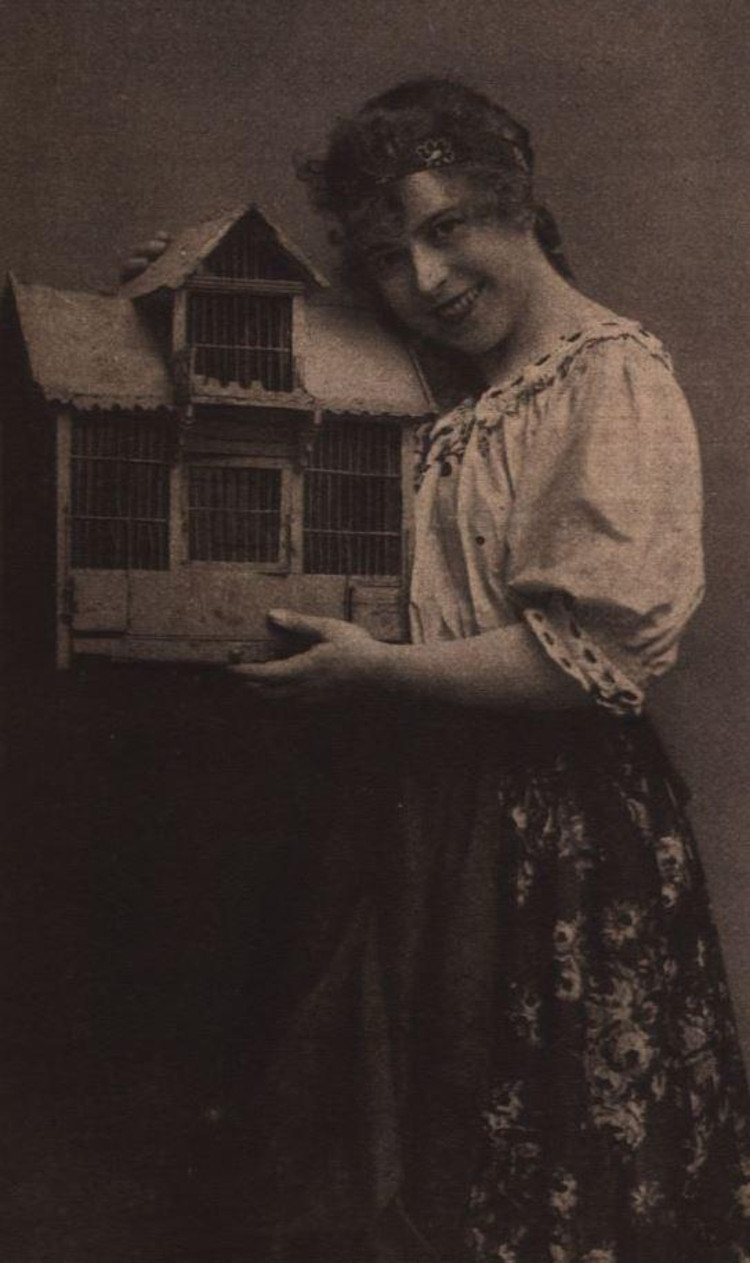

Im Frühjahr 1918 wurde am Theater an der Wien Lehars Operette "Wo die Lerche singt" gegeben. Das interessante Blatt, das bereits die Premiere Anfang April gelobt hatte, würdigte am 18. April die aus Linz stammende Hauptdarstellerin der "Hannerl" Luise Kartousch mit einem fotografischen Porträt.

Louise Kartousch, "die gefeierte Operettensoubrette, Stern am Himmel der leichtgeschürzten Muße, gottbegnadetes Linzer Kind" (so die Linzer Tagespost einige Jahre später am 1. Jänner 1925), gilt heute als Mitbegründerin der silbernen Ära der Wiener Operette. Sie wurde in den Zeitungen auch gerne als "Sprühteufelchen" bezeichnet, eine damals beliebte Bezeichnung für temperamentvolle Schauspielerinnen und Operettensoubretten. So etwa im Jahr 1924, als sie den Grafen Orlovsky in der Operette "Die Fledermaus" gab (Neues Wiener Tagblatt vom 5. Mai 1924).

Im April 1918 war die Kartousch jedenfalls noch "das verführte Bauernmädel und machte sich reizend in ihrer stiefmütterlichen Liebesrolle… Lehar wurde nach jedem Akt stürmisch gefeiert und mit ihm alle Darsteller, die sich reichlich um das neue Werk bemüht haben" (Das interessante Blatt vom 4. April 1918 über die Premiere von "Wo die Lerche singt").

Luise Kartousch verstarb 1964 in Wien. Heute sind in Wien die Kartouschgasse und in Linz der Kartouschweg nach ihr benannt. Der Nachlass befindet sich seit 1990 im Linzer Nordico Museum.

Links:

Vom Theater (Das interessante Blatt vom 18. April 1918)

Vom Theater; Premierenbericht "Wo die Lerche singt" (Das interessante Blatt vom 4. April 1918)

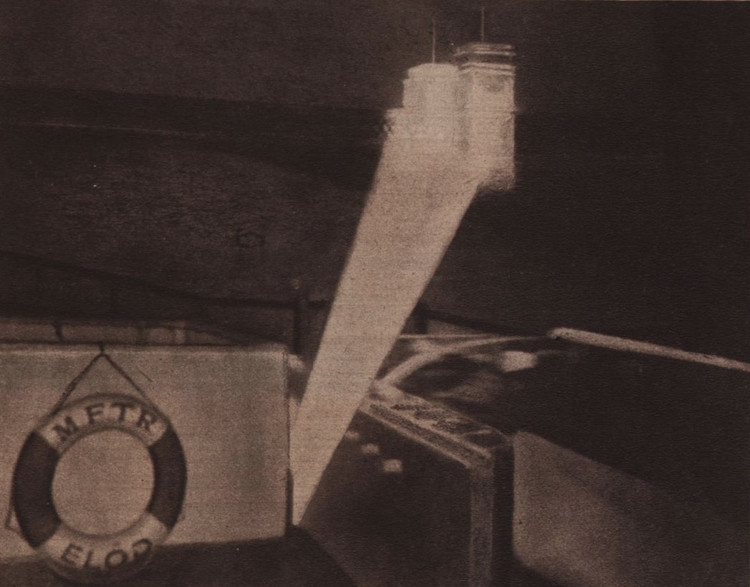

Am 10. April 1917 beziehungsweise am 7. April 1918 ereigneten sich die beiden bislang schwersten Schiffsunfälle auf der Donau mit insgesamt 235 Todesopfern. Bei den beiden Zusammenstößen spielte die mangelnde beziehungsweise ganz fehlende Beleuchtung der involvierten Schiffe die Hauptrolle. Um ähnliche Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden, wurde der Einsatz von Schiffsscheinwerfern auf Versuchsfahrten geprüft. Von so einer nächtlichen Versuchsfahrt des Schleppdampfers Elöd auf der Donau berichtete das Linzer Volksblatt am 19. April 1918:

"Unter der Leitung des Korvettenkapitäns v. Döbrentei wurde dieser Tage eine hochinteressante Scheinwerfer-Versuchsfahrt unternommen: Der mit Scheinwerfern ausgerüstete Dampfer 'Elöd' fuhr am 8. d. um 4 Uhr nachmittags mit drei beladenen Schleppern von Wien ab und traf um Mitternacht vom 11. zum 12. d. nach 80stündiger Fahrt in Regensburg ein. Die mondlosen Nächte wurden zur Gänze durchfahren; die Scheinwerfer ermöglichten es, daß alle schwierigen Stellen, wie die Tullner-Furten und der Struden bei Grein nachts mit voller Sicherheit passiert werden konnten. Die Rückfahrt des Dampfers mit zwei beladenen Schleppern von Regensburg nach Wien erfolgte am 13. und. 14. d. in 34 Stunden. Ein Dampfer ohne Scheinwerfer benötigt die doppelte Fahrzeit. Der gelungene Versuch nächtlicher Fahrten (Fachleute bezweifelten die Möglichkeit) ist für die Zukunft des Donauverkehres, insbesonders aber für die Heraufführung ukrainischen Getreides, von großer Bedeutung."

Die Elöd gehörte der ungarischen Reederei M.F.T.R., die im Weltkrieg eng mit der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft DDSG kooperierte. Letztere wurde 1823 gegründet und war 1894 die größte Binnenschiffahrtsreederei der Welt mit 154 Raddampfern, 25 Schrauben- und acht Kettenschiffen, 770 eisernen Transportfahrzeugen, 273 anderen Fahrzeugen sowie mit einem Eisenbahnfuhrpark, zwei Werften und vier Reparaturwerkstätten.

Die DDSG wurde ab 1991 privatisiert und betreibt heute vor allem Ausflugsschiffe und einen regulären Liniendienst zwischen Wien und Bratislava.

Links:

Eine Scheinwerferfahrt auf der Donau (Linzer Volksblatt vom 19. April 1918)

Weiterlesen: Die Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG) in den beiden Weltkriegen

Vor hundert Jahren am 20. April 1918 starb der beliebte Wiener Schauspieler Alexander Girardi.

"In den Abendstunden des vorgestrigen Tages durcheilte Wien die Trauerkunde: Girardi ist gestorben. Wohin sie drang, erweckte sie tiefe Teilnahme und das Gefühl: Wien habe einen kostbaren Besitz verloren."

Alexander Girardi kam am 5. Dezember 1850 in der Leonhardstraße 28 in Graz auf die Welt. Entgegen des Wunsches seines Stiefvaters, der für ihn eine Schlosserlehre vorgesehen hatte, widmete sich Girardi schon früh dem Bühnenhandwerk, brachte sich heimlich das Singen bei und trat in einer Laienspielgruppe auf. Erst nach dem Tod seines Stiefvaters 1868 wandte er sich gänzlich dem Theater zu.

"Auch als Schauspieler hatte er niemals einen eigentlichen Unterricht empfangen. Wie bekannt, debütierte der achtzehnjährige Schlossergehilfe im Juni 1869 in Rohitsch-Sauerbrunn resolut als Tratschmirl in, Nestroys 'Tritsch-Tratsch' mit Erfolg, spielte dann in den Theatern von Krems, Karlsbad, Ischl und Salzburg, worauf er ein Engagement am Strampfer-Theater in Wien erhielt. Hier drückte ihn zunächst die Beliebtheit Schweighofers und er machte seinen Weg langsam, bis sein Ruf als vorzüglicher Coupletsänger, den er sich durch Produktionen in Künstlervereinigungen erworben hatte, seine Berufung an das Theater an der Wien zur Folge hatte, wo sein Glücksstern hell aufleuchtet, als er zum erstenmal den Walzer 'Nur für Natur' in der Johann Straußschen Operette 'Der lustige Krieg' mit außerordentlichem Beifall sang und seine originelle Spielweise das Publikum entzückte."

Das Privatleben des beliebten Künstlers war von einigen Schwierigkeiten geprägt und um ein Haar wäre er im Zuge einer Intrige in eine Nervenheilanstalt gesperrt worden: "Girardi war bekanntlich zweimal verheiratet. Seine erste Gattin war Helene Odilon, die ihn mit dem seither verstorbenen Baron Rothschild schmählich betrog und ihn dann, als er sie zur Rechenschaft ziehen wollte, von der Rettungsgesellschaft ins Irrenhaus bringen lassen wollte, was nur durch das Eingreifen der Hofschauspielerin Frau Schratt verhindert werden konnte. Tagelang mußte sich Girardi bei seinem Freund Schreiber verborgen halten, um sich vor den Plänen der Odilon zu retten." Dieser Vorfall war der Anlass dafür, dass Einweisungen in geschlossene Anstalten in Österreich nur mehr auf richterlichem Beschluss erfolgen dürfen.

Im Februar 1918, zwei Monate vor seinem Tod, hatte Alexander Girardi ein spätes Burgtheaterdebüt als Fortunas Wurzel in Ferdinand Raimunds "Der Bauer als Millionär". Nachdem ihm am 12. April im Sanatorium Low aufgrund seiner Diabeteserkrankung ein Bein amputiert werden musste, verstarb Girardi am 20. April um 5 Uhr morgens. Am 24. April wurde der zum Protestantismus konvertierte Schauspieler am Wiener Zentralfriedhof in einer schlichten Zeremonie bestattet.

Links:

Alexander Girardi † (Neuigkeits Welt Blatt vom 23. April 1918)

Heute vor hundert Jahren: 16. Februar 1918

Film: Alexander Girardi – Rauschlied aus "Künstlerblut"

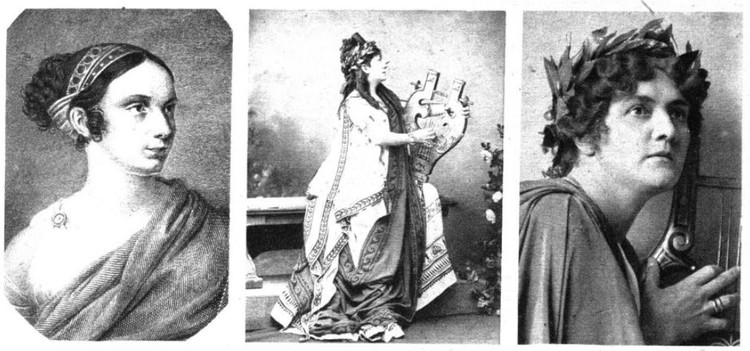

Anlässlich des hundertsten Jahrestags der Erstaufführung von Grillparzers Trauerspiel Sappho wurde das Stück am 21. April 1918 am Deutschen Volkstheater wiederaufgeführt. Die Tragödie handelt von der antiken Dichterin Sappho, die sich in den Jüngling Phaon verliebt, der sie aber verschmäht und sich ihrer Dienerin Melitta zuwendet. Sappho zerbricht an ihrer Liebe und begeht Selbstmord.

Die Arbeiter-Zeitung lobte die gelungenen Aufführung und hob dabei besonders Erika von Wagners Darstellung der Sappho hervor, sparte dabei aber nicht mit leiser Kritik: "Frau Wagner diese große und verinnerlichte Sprecherin, brachte die Sappho zu mächtiger äußerer Wirkung, der sich erst in der letzten Szene die künstlerisch höher zu wertende innere Wirkung zugesellte. Sonst hielt sie sich nicht immer in der edlen Linie, ohne die eine Sappho auch in den Augenblicken wildester Leidenschaftlichkeit nicht denkbar ist. Umso williger lauschte man Frau Wagner, wenn sie die kristallklaren Verse Grillparzers ohne gesteigerten Affekt rein und lauter erklingen ließ." Uneingeschränktes Lob wurde hingegen Thea Rosenquist, der Darstellerin der "Melitta", zuteil: "Ihre erste Szene mit Phaon war der Höhepunkt des Abends."

Inszeniert wurde die Aufführung von Friedrich Rosenthal. 1920 gründete Rosenthal im Auftrag des Unterrichtsministeriums die erste staatliche Wanderbühne Österreichs und ab 1932 wirkte er als Dramaturg am Wiener Burgtheater. 1938 wurde Rosenthal wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen, flüchtete nach Frankreich, konnte den Nationalsozialisten aber nicht mehr entkommen und wurde 1942 im KZ Ausschwitz ermordet.

Thea Rosenquist, die am 21. April 1918 im Deutschen Volkstheater in Rosenthals Inszenierung die "Melitta" gegeben hatte und so wie Rosenthal jüdischer Herkunft war, gelang hingegen gemeinsam mit ihrem Mann die Flucht über die Tschechoslowakei nach Kanada.

Links:

Deutsches Volkstheater (Arbeiter Zeitung vom 23. April 1918)

Heute vor 100 Jahren: Thea Rosenquist (27. September 1917)

Weiterlesen: Franz Grillparzer: Sappho