Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Wie die Österreichische Landzeitung berichtete, wurde vor hundert Jahren die erste Straße in der Stadt Krems geteert. Sollte dieses Vorhaben erfolgreich verlaufen und der gewünschte Effekt erzielt werden, versprach die Stadtgemeinde weitere Straßen zu teeren. Ausschlaggebender Grund hierfür war nicht, wie man annehmen würde, der stärker werdende Autoverkehr, sondern die Staubbelastung durch den sandigen Boden der Stadt:

"Unsere Stadtgemeinde führt derzeit unter der Leitung des Herrn Gasdirektors Zange und nach den Anweisungen des Straßenmeisters Marker aus Graslitz die probeweise Teerung der Ringstraße und Dinstlstraße durch. Die Teerung hat den Zweck, die fürchterliche Staubplage zu vermindern, wenn nicht ganz zu beheben, und werden, wenn diese Teerung guten Erfolg aufweist, auch die übrigen verkehrsreichen Straßen in gleicher Weise behandelt. Es wäre außerordentlich zu begrüßen, wenn unsere schöne Stadt Krems, die leider sehr geringe Niederschlagsmengen hat, die Staubplage auf diese Weise bekämpfen würde. Jedenfalls ist dies wieder ein Schritt nach vorwärts […]"

Nicht befestigte Straßen trugen wesentlich zum Stadtbild des frühen 20. Jahrhunderts bei. Sie verteilten in den heißen Sommermonaten den Staub in der Stadt, bei Regen verwandelten sie sich in Schlammfahrbahnen, die mit Unrat, Kot und Urin vermischt zu Geruchsbelästigungen führten.

Die erste Straße Europas wurde 1835 in Paris asphaltiert, in Österreich begann man fast 70 Jahre später mit Teerfahrbahnen zu experimentieren als im August 1903 die Nibelungengasse zwischen Babenbergerstraße und Eschenbachgasse in Wien geteert wurde. Auf Grund des stetig fallenden Materialpreises gewann Asphalt ab dem beginnenden 20. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung und setzte sich gegen Stein- und Teerbeläge durch.

Link:

Zur Straßenteerung (Österreichische Landzeitung vom 1. Juni 1918)

Am 2. Juni 1918 fand im Wiener Prater ein Fußballländerspiel zwischen Österreich und Ungarn statt. Das Illustrierte österreichische Sportblatt fieberte dem Spiel schon am 31. Mai entgegen und veröffentlichte vorab einen Bericht über die beiden Mannschaften:

"Am 2. Juni findet in Wien die erste diesjährige Wiener Begegnung der beiden Auswahlmannschaften statt. Bis vor kurzer Zeit gab man sich in Wiener Fußballkreisen der Hoffnung hin, diesmal den Ungarn eine Niederlage bereiten zu können. Eine Reihe von Ergebnissen aus den Kämpfen zwischen Wiener und Budapester Mannschaften ließen diese Hoffnung auch nicht unbegründet erscheinen. Der Verlauf des Treffens zwischen Rapid und dem M.T.K. [MTK Budapest FC] dürfte den Glauben an den diesmaligen Sieg der Unsrigen aber wieder erschüttert haben. Die Ungarn zeigten sich ihrem Wiener Gegner turmhoch überlegen und da nun die M.T.K.-Leute das Rückgrad der ungarischen Mannschaft bilden sollen, erscheint die Befürchtung nicht unangebracht, daß das Schauspiel vom letzten Sonntag in Hütteldorf eine Wiederholung erfahren könnte."

Rund 25.000 Besucher waren auf den Pratersportplatz gekommen um vor allem die österreichische Mannschaft anzufeuern. Allerdings gewannen die favorisierten Ungarn 2:0. Glaubt man den Zeitungen von damals, waren die Mannschaften gleichwertig und das Spiel blieb bis zur letzten Minute spannend. Erst in der zweiten Spielhälfte gelangen den Ungarn in der 70. Und 73. Minute ein Doppelschlag, der ihnen den Sieg brachte.

Länderspiele zwischen Österreich und Ungarn hatten 1918 bereits Tradition. Am 12. Oktober 1902 trafen sich Ungarn und Österreich das erste Mal in einem Länderspiel – dieses Match gilt als das erste offizielle österreichische Länderspiel. Bis zum Ende der Habsburgermonarchie wurden insgesamt 60 Länderspiele ausgetragen, 45 davon gegen Ungarn. Zwischen 1914 und 1918 wurden die Spiele kriegsbedingt ausschließlich gegen Ungarn und die neutrale Schweiz ausgetragen.

Links:

Länderwettspiel Österreich-Ungarn (Vorschau; Illustriertes österreichisches Sportblatt vom 31. Mai 1918) Länderwettspiel Österreich-Ungarn (Bericht; Illustriertes österreichisches Sportblatt vom 5. Juli 1918)

Weiterlesen: Spielbericht vom 2. Juni 1918 (Austrian Soccer)

Weiterlesen: Liste der Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft

Die Bevölkerung Österreich-Ungarns wurde während des Ersten Weltkrieges dazu angehalten für die Kriegsanstrengungen fleißig zu spenden. Insbesondere Metalle standen im Blickpunkt der Heeresverwaltung. Wegen des hohen Metallbedarfs wurden also nicht nur Kirchenglocken und Orgelpfeifen im großen Stil gesammelt, sondern auch Möbel- und Türbeschläge aus Messing, Kupfer und anderen Metallen sollten abgegeben werden. Die Innsbrucker Nachrichten klärten am 3. Juni 1918 darüber auf welche Tür- und Möbelbeschläge von der Requirierung ausgenommen waren:

"1. Grundsätzlich alle Türbeschläge aus der Zeit vor 1750; 2. Von den Türbeschlägen aus der Zeit von 1750 bis 1820 nur jene, die durch Treibarbeit, Ziselierungen oder Gravierungen verziert sind oder sich auch bei einfacher Durchbildung durch besonders schöne künstlerische Formen auszeichnen oder kunstgeschichtlich besonders wertvollen Türen angebracht sind, welche durch Entfernung dieser Beschläge leiden würden; 3. Nach 1820 nur solche Beschläge, die sich als besondere Meisterleistungen des Kunstgewerbes darstellen. Die Befreiung dieser Beschläge von der Inanspruchnahme erfolgt auf Grund des Befundes der hiefür bestellten Sachverständigen des k.k. Staatsdenkmalamtes. Die Kosten des Lokalaugenscheins haben die Parteien den Sachverständigen im Wege der zuständigen politischen Behörden 1. Instanz zu vergüten."

Schon kurz nach Kriegsausbruch wurde Ende 1914 das Komitee "Patriotische Kriegsmetallsammlung" gegründet, das die Aufgabe hatte begehrte Metalle für die Armee zu sammeln und Spendenaufrufe zu organisieren. Um die Erhaltung kunsthistorisch wertvoller Stücke zu gewährleisten, wurde zusätzlich eine Kommission zur Rettung dieser Kunstwerke unter der Leitung von Alfred Walcher Ritter von Molthein gegründet. Etliche der gespendeten und geretteten Kunstwerke wurden um die Jahreswende 1915/16 im Festsaal des Militärkasinos am Schwarzenbergplatz in Wien ausgestellt.

In der Ausstellung des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien über den Ersten Weltkrieg kann man auch heute noch einige der gespendeten Möbelbeschläge bewundern und sich von der durchaus hohen Opferbereitschaft der Bevölkerung überzeugen.

Links:

Austausch der Türbeschläge (Innsbrucker Nachrichten vom 3. Juni 1918)

Heute vor 100 Jahren: Gutachten betreffs der Heranziehung der Kirchenorgeln für Kriegszwecke (5. September 1917)

Heeresgeschichtliches Museum in Wien: Die Ausstellung über den Ersten Weltkrieg

Von einem Erlass des Kriegsministeriums über den Einsatz von Elektrizität bei der Behandlung Posttraumatischer Störungen berichtete das Salzburger Volksblatt am 4. Juni 1918. Die sogenannten "Kriegsneurosen" und "Kriegshysterien" wurden mit Elektroschocktherapien und "Überrumplungsmaßnahmen" behandelt. Oberste Ziele waren die schnellstmögliche Remobilisierung der Soldaten an die Front und die Aussortierung etwaiger Simulanten. Die Elektrotherapie ("Kaufmann Kur") beinhaltete neben Sinusstrom-Anwendungen auch folterähnliche Methoden. So mussten Patienten unter anderem Erbrochenes wieder schlucken und wurden Röntgenbestrahlungen in Dunkelkammern ausgesetzt oder wurden mit Kehlkopfsonden gefoltert, die den Tod durch Ersticken simulierten.

Die "Elektrotherapie nach Kaufmann" erfolgte durch die Vermittlung der absoluten Entschlossenheit der Therapeuten an die Patienten und die darauf folgende Verabreichung von Wechselstrom in drei- bis fünfminütigen Intervallen. Begleitet wurde diese "Therapie" durch scharfe militärische Kommandos. Auf diese Art sollten die Ärzte eine Heilung in einer einzigen Sitzung erzwingen. Da diese Methode allerdings zum Tod vieler Patienten führte, reagierte das Kriegsministerium spät, nämlich erst in den letzten Kriegsmonaten des Jahres 1918, mit einem Erlass:

"Dem Kriegsministerium ist zur Kenntnis gelangt, daß durch die therapeutische Anwendung des Sinusstroms bei der Behandlung von hysterischen Krankheitszuständen in mehreren Fällen der Tod des Patienten verursacht wurde. Der Tod trat analog dem eigentlichen ‚Chloroformtod‘ plötzlich, und zwar ganz im Beginn der Stromanwendung ein. Es handelt sich also um einen Herztod. Für die Erklärung des plötzlichen Todes wurde bei der Obduktion festgestellter 'Status thymialsymphaticus' verantwortlich gemacht. Da hienach die Sinusströme selbst bei vorsichtiger Anwendung in unberechenbarer Weise das Leben der Patienten gefährden können, wird deren Anwendung in den Militärsanitätsanstalten überhaupt verboten und ist diese gefährliche Behandlungsmethode im Bedarfsfalle durch den ungefährlichen faradischen Strom zu ersetzen."

Der erste Weltkrieg war aber nicht der erste Krieg, in dem mit Elektroschocks experimentiert wurden. Schon in den 1850er Jahren fanden erste Versuche mit der Elektroschocktherapie statt, wobei aber schon damals Zweifel an der Effektivität dieser Methode herrschten.

Obwohl es bis heute keine Heilung für Posttraumatische Störungen gibt, wird bis heute die umstrittene Elektrokrampftherapie (ECT) zur Behandlung von Kriegstraumata eingesetzt, um belastende Erinnerungen durch gezielte Elektroschocks zu löschen.

Link:

Gefährliche Elektrotherapie (Salzburger Volksblatt vom 4. Juni 1918)

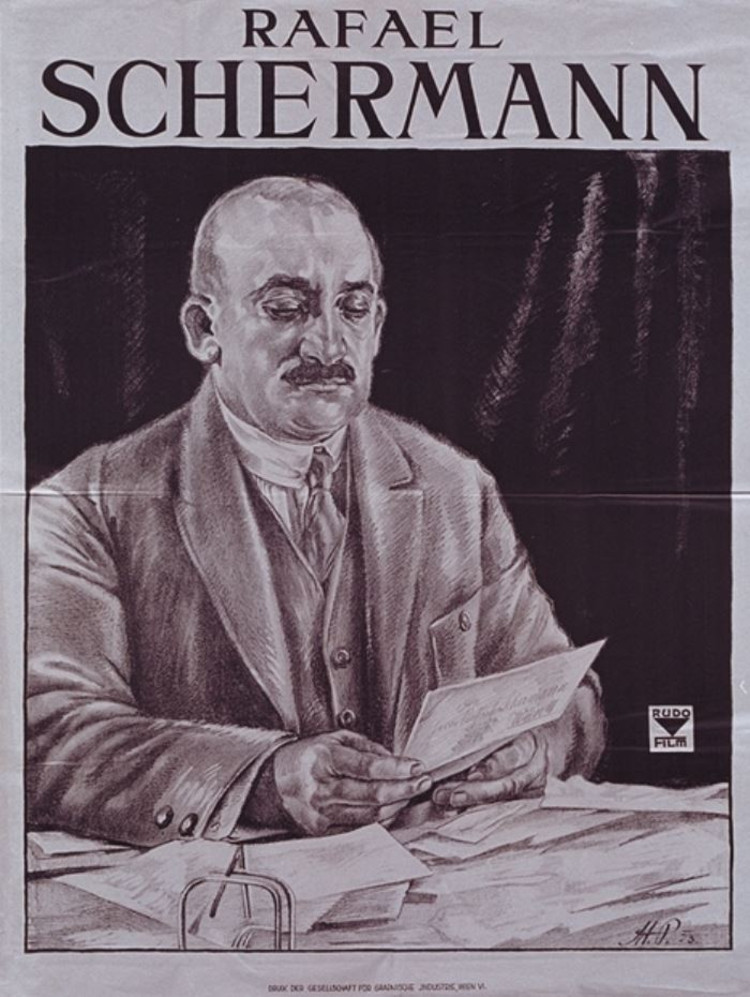

Heute vor hundert Jahren fand im Wiener Konzerthaus ein Vortrag von Dr. Oskar Fischer über den aus dem damals österreichischen Krakau stammenden "Hellseher" Rafael Schermann statt. Der seit 1910 in Wien ansässige Versicherungskaufmann Rafael Schermann gab vor ein Graphologe mit hellseherischen Kräften zu sein und erregte deshalb auch das Interesse des Prager Psychologen Oskar Fischer, der zwischen 1916 und 1918 mit Schermann über hundert Experimente durchführte. Fischer kam zum Schluss, dass Schermann tatsächlich über hellseherische Fähigkeiten verfüge:

"Was erzählt der Prager Professor von Rafael Schermann? Er habe ursprünglich die Schermannschen Produktionen einfach für Schwindel gehalten, dann habe er in einer Reihe von Experimenten, die schließlich die Zahl von 108 erreichten, die Ueberzeugung gewonnen, daß es sich um ganz eigenartige Erscheinungen handle in der Fertigkeit oder Kunst, aus den Schriftzeichen der Hand oder aus den Gedanken anderer Geheimnisse zu erschließen. Schermann erkennt aus der Handschrift eines Herrn, daß dieser an Schmerzen in den Gliedern leide, die vom Wetter abhängen. In anderen Fällen braucht er die Schrift gar nicht zu lesen, sondern nur im verschlossenen Kuvert mit den Fingern zu betasten ja in einzelnen Fällen braucht sich Fischer nur die Schriftzüge zu denken, und Schermann deutet die Schriftzeichen, die er nicht gesehen, sondern nur betastet oder die nur Fischer in seinem Geiste gesehen hat. Noch auffälliger ist jene Tatsache, die Fischer einen 'psychischen Transfert' nennt. Fischer stellt sich lebhaft eine Person vor und Schermann kennzeichnet dieselbe nach allen Einzelheiten ihrer Persönlichkeit, ihrer geistigen und körperlichen Wesens. Zur Kontrolle suchte Fischer die Experimente zu verändern und ließ Schermann mehrmals Charakteristiken derselben Person geben. Durch psychischen Transfert stellt Schermann fest, daß ein Herr einen wackeligen Gang, eine Dame einen versteckten Hautfehler an der rechten Schulter habe, eine kräftige und lebenslustige Frau von der Furcht beherrscht sei, lungenkrank zu werden. Einzelne Versuche läßt Fischer in der Weise wiederholen, daß Schermann zuerst graphologisch aus der Handschrift und ein Jahr später dieselbe Person, ohne dies zu ahnen, durch ‚psychischen Transfert‘ charakterisieren muß. Er betastet einige Striche, die eine Person über ein Papier gezogen, und weiß den Gemütszustand des Schreibenden zu bezeichnen. Nach der Statistik von Fischer ergaben sich bei 108 Experimenten durchschnittlich 71 unzweifelhafte Treffer und 9 unzweifelhafte Fehler, etwa 20 Prozent bleiben unentschieden. Die einfachen graphologischen Experimente ergaben sogar 85 Prozente."

1924 veröffentlichte Oskar Fischer seine Experimente in Buchform. Auch Schermann verfasste mehrere Bücher, unterstützte Polizeiermittlungen mittels graphologischer Gutachten, gab Vorträge in den Vereinigten Staaten und war Darsteller in verschiedenen Filmen. Er starb vermutlich um 1940, wobei die Umstände seines Todes – Schermann war jüdischer Abstammung – bis heute ungeklärt sind.

Links:

Ein Hellseher. Ein Wort zum Fall Schermann (Innsbrucker Nachrichten vom 7. Juni 1918)

Weiterlesen: The Wizard of Graphology: Rafael Schermann (Englisch)

Die "Vielweiberei" nach dem Kriege war Thema in der Grazer Mittagszeitung vom 6. Juni 1918: "Englische und französische Zeitungen erörtern ernstlich die Frage, nach dem Friedensschlusse für etliche Jahre die Vielweiberei in Europa zuzulassen. Jeder Mann soll das Recht haben, zwei Frauen zu heiraten."

Ob die Regierungen der mit Österreich-Ungarn verfeindeten Staaten tatsächlich vor hatten Polygamie zu erlauben, geht aus dem Artikel nicht hervor, da es sich in erster Linie wohl um Kriegspropaganda handelte. Ähnliches, bloß mit umgekehrten Vorzeichen, berichtete die die Illustrierte Kronen-Zeitung am 5. Jänner 1916: "Die Zeitung 'Temps' berichtet in ihrem Leitartikel im vollsten Ernste, daß Kaiser Wilhelm die angeblich 'alte deutsche Sitte' der Vielweiberei wieder einführen wolle. Den leichtgläubigen französischen Lesern wird erzählt, daß dieser Gedanke aus rein praktischen Gründen gefaßt wurde, um die Menschenverluste des Krieges durch dieses höchst einfache Mittel wieder einzubringen."

Der Bevölkerungsrückgang durch den Ersten Weltkrieg war aber nach 1918 tatsächlich ein großes Problem – nach Schätzungen waren rund 2 Millionen junge Frauen nach dem Krieg zur Ehelosigkeit gezwungen. In der zeitgenössischen französischen Literatur befasste man sich deshalb in den 1920er Jahren mit Mutterschaftspolitik und Polygamie. Dies stieß allerdings unter anderem bei Feministinnen und Feministen auf großen Widerstand, da die Polygamie – insbesondere wenn sie ausschließlich Männern erlauben würde mehrere Ehepartnerinnen zu heiraten – die rechtliche Stellung der Frau verschlechtern würde. Zu ernsthaften Überlegungen die Polygamie einzuführen kam es deshalb in keinem der ehemals kriegsteilnehmenden Staaten.

Kaum zu glauben ist aber das erneute Aufkommen der Idee der "Vielweiberei" auf offizieller Ebene während des Nationalsozialismus. Angestoßen von Heinrich Himmler, fand auch Adolf Hitler Gefallen an dieser Idee. Nach dem deutschen Sieg, wenn es an Männern mangeln würde, sollte dieses Modell zum schnellen Bevölkerungswachstum beitragen.

Links:

Europäische Vielweiberei nach dem Kriege (Grazer Mittagszeitung vom 6. Juni 1918)

Weiterlesen: Die Welt bis gestern: Sex im 3. Reich: Im Bett war der "Führer" machtlos

Der Tiroler berichtete am 7. Juni 1918 von einem Oberst Karl Strauch, der wegen Beschimpfung Untergebener vor dem Heeresdivisionsgericht angeklagt war: "Mehrere Unteroffiziere des Gefangenenlagers, bei dem der Oberst zugeteilt war, hatten sich brieflich an einen Abgeordneten gewendet, um die Versetzung in ihre Tiroler Heimat zu erwirken. Als Grund gaben sie Beschimpfungen an, die der Oberst ihnen gegenüber im Dienste gebraucht haben soll, wie 'Lausbuben', 'Deutsche Schweine', 'Oesterreichische Schweine', 'Nationalhasser', 'Tiroler Wastel' u. dgl."

Der raue Ton im Heer war damals wenig verwunderlich, dass aber Beschimpfungen von Untergeben zu einem Prozess führten, dafür umso mehr. War sagten einige Unteroffiziere gegen Oberst Strauch aus, der allerdings nach entlastenden Aussagen seiner Offizierskameraden freigesprochen wurde:

"In der Verhandlung, die ungemein eingehend geführt wurde, stellte der angeklagte Oberst mit aller Entschiedenheit in Abrede, jemals solche Beschimpfungen gebraucht zu haben. Die Unteroffiziere, die die Briefe geschrieben hatten, blieben bei ihren Angaben, die sie auch unter Eid wiederholten. Einzelne Ausdrücke wurden auch von anderen Unteroffizieren bestätigt. Insbesondere sollen solche Beschimpfungen bei dem täglichen Rapport vorgekommen sein. Demgegenüber berief sich der angeklagte Oberst darauf, daß beim Rapport immer wenigstens ein Offizier anwesend war. Die Offiziere seien aber in der Lage das Gegenteil zu bestätigen. Tatsächlich gaben alle vernommenen Offiziere dem Obersten das beste Zeugnis. Ein Schimpfwort von der Art, wie sie ihm zur Last gelegt werden, habe keiner der Offiziere gehört."

Tatsächlich wurden während des Ersten Weltkrieges zahlreiche Verfahren wegen verbaler Entgleisungen und körperlichen Züchtigung gegen Offiziere geführt, die aber in den meisten Fällen zu Freisprüchen führten. Die Offiziere rechtfertigten ihr Verhalten damit, dass Beschimpfungen und Schläge "zur Aufrechterhaltung strenger Manneszucht und Disziplin" dienen würden.

Die Überheblichkeit des Offizierscorps blieb auch der Bevölkerung im Hinterland nicht verborgen und trug zur Kriegsmüdigkeit bei. Der Tiroler stellt abschließend fest: "Die Leute, die den Brief an den Abgeordneten geschrieben haben, sind wahrscheinlich nicht zu beneiden."

Link:

Ein Oberst wegen Beschimpfung der Untergebenen auf der Anklagebank (Der Tiroler vom 7. Juni 1918)

Heute vor hundert Jahren berichtete die Grazer Mittagszeitung von der in Graz zu entrichtenden Hundesteuer. In Wien wurde diese Steuer erstmals 1913 eingeführt, während sie in Graz 2019 abgeschafft werden soll.

"Vom 1. Jänner 1918 angefangen ist für den Besitz von Hunden, welche das Alter von vier Monaten überschritten haben, eine Auflage im Jahresausmaße von 32 K (Dreißig und zwei Kronen) [15,76 Euro] gegen Ausfolgung von Hundemarken zu entrichten, beim gleichzeitigen Besitze mehrerer Hunde betrügt die Auflage für den zweiten 40 K [19,70 Euro], für den dritten und jeden weiteren Hund je 56 K [27,60 Euro]. Die Auslage wird in dem angeführten gesteigerten Ausmaße auch im Falle des gleichzeitigen Besitzes mehrerer Hunde durch eine Familie oder in einem Haushalte bemessen, in welchem Falle der Vorsteher (die Vorsteherin) der Familie des Haushaltes als Besitzer aller dieser Hunde angesehen wird."

Die Bevölkerung wurde während des Ersten Weltkrieges dazu aufgerufen, Hunde dem Militär zu übergeben. Diese Hunde wurden je nach Veranlagung für Meldedienste und Botengänge, Postdienste, als Stöberhunde, zum Zubringen von Munition oder Verbandszeug, zum Auslegen von Telefonleitungen, als Zugtiere oder zum Bewachen von Gefangenen verwendet. Bevor Hunde in den Kriegseinsatz kamen, mussten sie allerdings ausgebildet werden. In Wien gab es dafür eigene Ausbildungsstätten, beispielsweise in der Herbeckstraße 66 im 18. Bezirk oder auch auf dem Hernalser Schafberg.

Weil es Privatpersonen auf Grund der prekären Ernährungssituation schwer war ausreichend Hundefutter aufzutreiben und die Hundesteuer oft nicht bezahlt werden konnte, gaben viele ihre Hunde beim Militär ab – bis 1917 wurden alleine in Wien rund 1.300 Hunde der Armee übergeben.

Links:

Hundesteuer (Grazer Mittagszeitung vom 8. Juni 1918)

Weiterlesen: Arbeitshunde im Kriegsdienst

Heute vor hundert Jahren erschien in den Wiener Bildern ein Artikel über die Linzer Soldatenstube. Soldatenstuben kümmerten sich vorrangig um das soziale Wohlergehen verwundeter Soldaten. Es lagen Zeitungen auf, man konnte Billard spielen, sogar Hausorchester spielten auf. Doch "nicht die Schale Kaffee-Ersatz mit dem dazugehörigen Jausenbrot, nicht die ausliegenden Tageszeitungen und Druckschriften, noch das zur Verfügung stehende Billard oder die ermunternden Weisen eines kleinen aus eigenen Kreisen zusammengestellten Hausorchesters sind es die erhebend auf das gedrückte Gemüt des von Haus, Familie und Heimat losgerissenen Kriegern einwirken, als vielmehr das herzliche Entgegenkommen edler Frauen und Männer, welche in der Soldatenstube selbst die Wirte machen und im tiefmenschlichen Mitempfinden Teilnahme zeigen an dem Geschicke ihrer Gäste."

In den Soldatenstuben wurde aber auch für das leibliche Wohl gesorgt. Soldaten mussten weder für die Jause noch für Getränke bezahlen. Täglich von 2 bis 5 Uhr am Nachmittag wurden Soldaten bewirtet und unterhalten. Es gab sogar Tabak, allerdings wurde kein Alkohol ausgeschenkt.

Betrieben wurden die bei ihren Besuchern sehr beliebten Etablissements vom Roten Kreuz. Die Linzer Stube war unter den Stuben die angeblich vornehmste, was nicht zuletzt am Personal lag: "Die Linzer Soldatenstube ist gewiß in dieser Hinsicht die beispielgebendste der Monarchie, wofür die oft geradezu rührenden Beweise der dankbaren Anhänglichkeit ihrer ehemaligen Besucher sprechen. Mit seltener Hingabe und der freudigsten Opferwilligkeit, die aus reiner echter Menschenliebe erblühen, leiten diese Anstalt seit ihrem Bestande Ihre Durchlaucht Frau Fürstin Starhemberg und Herr Hofrat Reichsgraf von Attems, denen sich eine Anzahl von Damen der Linzer Gesellschaft für die Versehung des Dienstes zur Bewirtung der Gäste zur Verfügung gestellt haben."

Link:

Die Linzer Soldatenstube (Wiener Bilder vom 9. Juni 1918)

Die Linzer Tages-Post berichtete am 10. Juni 1918 von den zwei konkurrierenden oberösterreichischen Kurorten Gmunden und Bad Ischl. Bad Ischl bewarb sich entgegen früherer Vereinbarungen im Alleingang um die Erhebung zum Heilbad, worauf man in Gmunden mit Empörung reagierte:

"Am 23. Februar nahm der Bürgermeister mit Gemeinderat Wilhelm Haas als Vertreter der Kurkommission an der Sitzung des Kurorteverbandes in Bad Ischl teil, in welcher einstimmig beschlossen wurde, sich für den kommenden Sommer für die Zulassung des Fremdenverkehres auszusprechen, eine Abordnung an die Zentralstellen zu senden, um von ihnen die nötigen Vorkehrungen hinsichtlich der Verkehrsverhältnisse anzusprechen und zu erwirken, daß die Orte Gmunden und Bad Ischl, Aussee und das Schwefelbad Goisern mit den Lebensmitteln bevorzugt beliefert, als Heilbäder qualifiziert, die Dauer der Kurzeit gegenüber dem Vorjahre verlängert und auch die übrigen Sommerfrischen mit Lebensmittelzuschüssen bedacht werden. Entgegen diesem einstimmig gefaßten Beschlusse begab sich aber schon Mitte März eine Deputation der Bad Ischler Vertretungskörper unter Führung des Hofrates Grafen Salburg zum Statthalter nach Linz, um für Bad Ischl allein die Erklärung als Heilbad zu erwirken. Hievon erfuhr die Gemeindevorstehung in den nächsten Tagen durch Zufall und sah sich um einer Hintansetzung und Schädigung Gmundens vorzubeugen, begreiflicherweise genötigt das gleiche zu tun."

Die Erhebung zum Heilbad war deshalb wichtig, weil das Ernährungsamt Heilbädern Sonderlieferungen an Lebensmitteln trotz der kriegsbedingten Notlage zukommen ließ. Zwar einigten sich die Kurortgemeinden des Salzkammerguts darauf gemeinsam vorzugehen, trotzdem operierte Bad Ischl, immerhin kaiserlicher Sommersitz, immer wieder im Alleingang:

"Während nun Gmunden und die anderen Verbandsmitglieder loyaler Weise an diesem Beschluß festhielten, war Bad Ischl bestrebt, insgeheim seinen obenerwähnten Sonderzweck zu erreichen, […]. Die Heilbadfrage wurde zum Politikum."

Die Konkurrenz zwischen Gmunden und Bad Ischl reicht aber weit in die Vergangenheit zurück und begann als der Salzhandel an Bedeutung verlor und Gmunden 1862 zur Kurstadt ernannt wurde. Bad Ischl reagierte darauf mit der Erhöhung der Kapazitäten des Ischler Solebades und wurde zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten Gmundens.

Allerdings gelang es Bad Ischl erst 1920 von der Landesregierung die Bezeichnung Kurort zuerkannt zu bekommen. Weil Gäste nun vermehrt nach Bad Ischl reisten, begann Gmunden mit Modernisierungsmaßnahmen. Man bemühte sich in Konkurrenz zur ehemaligen Kaiserresidenz Publikumsmagneten in den Ort zu holen, Theateraufführungen zu veranstalten und die Schiffsfahrt auszubauen. Es lässt sich also sagen, dass die Konkurrenz der beiden Kurorte durchaus belebend für die Region war.

Link:

Bad Ischl Heilbad – Gmunden nicht (Linzer Tages-Post vom 10. Juni 1918)