Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Während des Ersten Weltkriegs begingen k.u.k. Truppen vor allem im Osten der Monarchie und in Serbien zahlreiche Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Nach Kriegsende kam es zwar zu einigen Strafprozessen, trotzdem gelang es die Verbrechen großteils zu verschleiern. Der Allgemeine Tiroler Anzeiger berichtete am 18. November 1918 von einem Vorfall, der wohl die Vertuschung bestimmter Vorfälle während des Krieges bezweckte:

"Erzherzog Peter Ferdinand, welcher kurz vor dem Zusammenbruch die höchste militärische Charge erhielt, wahrscheinlich für treue Pflichterfüllung und angestrengte wertvolle Arbeit im Dienste des Vaterlandes, war einer der ersten, der sich von Meran aus über Vinschgau auf die Flucht machte. Er kam im Automobil nach Imst und hielt sich einige Stunden hier auf. Bei dieser Gelegenheit ließ er im Hofe hinter dem Postamt viele hundert Kilo seines Kriegsarchivs verbrennen. Es war darunter wahrscheinlich so manches, was gewisse Sünden hätte aufdecken können und deshalb vernichtet werden mußte."

Die Militärgerichtsbarkeit, die eigentlich nur für Heeresangehörige galt, wurde mit einer kaiserlichen Verordnung gleich zu Kriegsbeginn am 25. Juli 1914 in der österreichischen Reichshälfte, also auch in Galizien, auf Zivilpersonen ausgedehnt. Darunter litten in den ersten Kriegsjahren vor allem jüdische, polnische und ruthenische (ukrainische) Österreicherinnen und Österreicher an der galizischen Grenze zu Russland, wo sich die k.u.k. Armee überall von Verrat umgeben wähnte. Dieses Misstrauen führte dazu, dass k.u.k. Truppen dort Massenhinrichtungen durchführten, da man der Bevölkerung pauschal unterstellte, sie würde für den Feind spionieren. Schon der leiseste Verdacht oder Hinweis genügte, um am Galgen zu enden. Neben hastiger Verfahren vor Standgerichten kam es auch zu "wilden Hinrichtungen", die ohne Prozesse von den jeweiligen Militärkommandanten angeordnet wurden.

Am Balkan sollen österreichische Soldaten bereits im August 1914 den Befehl erhalten haben "alles zu töten und niederzubrennen, was uns im Laufe dieser Kampagne über den Weg läuft, und alles was serbisch ist, zu zerstören" (vgl. unten den Link "Die Kriegsverbrechen der k.u.k. Armee"). Am 17. August 1914 kam es folgerichtig zu einem Massaker in Šabac, wo 80 Einwohner des Dorfes zusammengetrieben, erschossen und in Massengräbern verscharrt wurden. Die Fotografie weiter oben zeigt eine Massenhinrichtung 2 Jahre später, die von k.u.k. Soldaten an Serben in Kruševac vollzogen wurde, denen die Verheimlichung von Waffenlagern unterstellt wurde.

Links:

Verbranntes Kriegsarchiv (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 18. November 1918)

Weiterlesen: Österreichische Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg – "Schwert des Regimes"?

Weiterlesen: Die Kriegsverbrechen der k.u.k. Armee. Zwischen Soldateska und Standgericht

Weiterlesen: Zweimal gehängt (Bericht zu den Hinrichtungen in Kruševac, die auf dem Foto oben zu sehen sind; in serbischer Sprache)

Weiterlesen: Anton Holzer, Das Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914-1918, Primus Verlag 2008

Weiterlesen: Franz Arneitz, Andreas Kuchler, Meine Erlebnisse in dem furchtbaren Weltkriege 1914–1918, Kremayr & Scheriau, 2016

Am 19. November berichtete die Grazer Mittags-Zeitung über das Gebiet des späteren Burgenlandes, das heute als das territorial jüngste österreichische Bundesland gilt:

"Der Staatsrat hat heute folgende Beschlüsse gefaßt: 1. Der.Staatsrat erklärt: Die geschlossenen deutschen Siedlungsgebiete der Komitate Preßburg, Wieselburg, Oedenburg und Eisenburg (Eisenstadt) gehören geographisch, wirtschaftlich und national zu Deutschösterreich, stehen seit Jahrhunderten in innigster wirtschaftlicher und geistiger Gemeinschaft mit den Deutschen Oesterreichs und sind insbesonders der Stadt Wien zur Lebensmittelhaltung unentbehrlich. 2. Darum wird der deutschösterreichische Staat auf dem Friedenskongreß auf den Anschluß dieser Gebiete an die Republik Deutschösterreich bestehen […] Das Staatsamt für Volksernährung wird, beauftragt Einkäufer in die westungarischen Gebiete zu entsenden und Lebensmittel so rasch als möglich herbeizuschaffen, um von Wien die unmittelbar drohende Gefährdung der Volksernährung abzuwenden."

Der Gedanke die deutschsprachigen Gebiete Westungarns an die österreichische Reichshälfte beziehungsweise an Niederösterreich anzuschließen war aber schon etwas älter: Nach dem "Ausgleich" von 1867, der der Budapester Regierung in der ungarischen Reichshälfte weitreichende Rechte zugestand, betrieb diese eine radikale Magyarisierungspolitik, die außerhalb der ungarischen Volksgruppe zu großen Widerständen nicht nur in Kroatien, der Slowakei beziehungsweise in rumänischen und serbischen Gebieten, sondern auch in Westungarn führte.

Bemühungen verschiedener nationalen Organisationen wie im Falle Westungarns des "Vereins zur Erhaltung des Deutschtums in Ungarn" oder der Vereinigung "Deutsche Landsleute in Ungarn", die lange Zeit wenig Einfluss auf die Budapester Zentralregierung hatten, standen auf einmal im Zentrum der politischen Debatte, als im November 1918 die endgültige Trennung Österreichs von Ungarn entlang der Flüsse Leitha und Lafnitz im Raum stand. Den westungarischen Bauern drohte im Falle der Beibehaltung der historischen Grenzen auf einmal der Verlust des Absatzmarktes in Wien und tausende Wanderarbeiter wären um ihre Arbeitsplätze im niederösterreichischen Industrieviertel gebracht worden.

Erst 1921, nach zahlreichen gewalttätigen Konflikten und zähen Verhandlungen, wurde das Burgenland Teil des neuen Österreich und konnte am 18. Juni 1922 die erste Landtagswahl abhalten.

Links:

Die vier deutschen Komitate Westungarns gehören zu Deutschösterreich (Grazer Mittags-Zeitung vom 19. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Eine Wanderung von Wiener Neustadt nach Bad Sauerbrunn (8. September 1918)

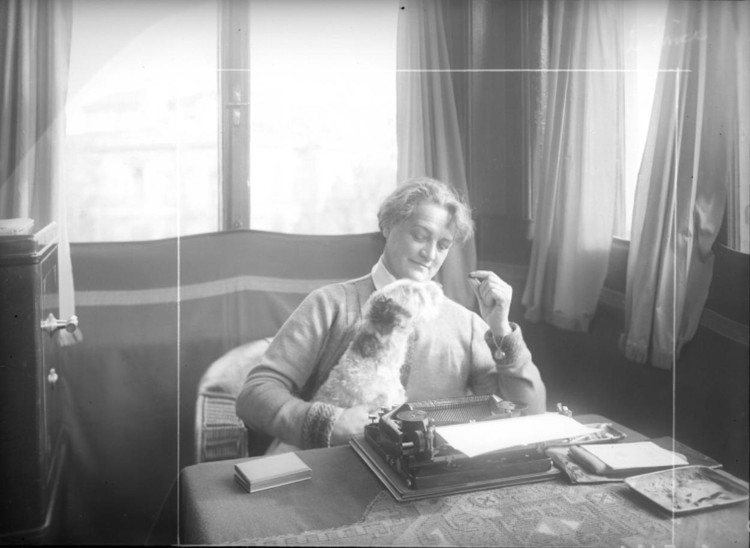

Die Burgschauspielerin Hedwig Bleibtreu war Zeit ihres Lebens als "resolute Person" bekannt. 1868 in Linz geboren, trat sie schon im Alter von 4 Jahren am Theater an der Wien auf. Ihre Ausbildung erhielt Bleibtreu am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (auch "Wiener Musikverein"). 1893 wurde sie Mitglied des kaiserlichen Hofburgtheaters und galt bald als Autorität im Wiener Kulturleben. Als solche erschien sie im November 1918 an der Spitze einer Abordnung von Mitgliedern des Ensembles des Wiener Burgtheaters vor Vertretern der provisorischen Nationalversammlung, um das Schicksal des ehemaligen Hoftheaters zu klären:

"Gestern sprach eine Abordnung von Burgschauspielern, bestehend aus den Frauen Bleibtreu und Medelsky und den Herren Heine, Korff und Treßler, beim deutschösterreichischen Staatsrat vor. Sie trug dem Präsidenten Seitz und dem Staatsnotar Dr. Sylvester die Bitte vor, ihr authentische Aufklärungen über das Schicksal der ehemaligen Hoftheater zu geben. Präsident Seitz erklärte, es sei eine allgemeine Auffassung im Staatsrat, daß das Burgtheater und die Oper, diese ersten Kunstinstitute Deutschösterreichs, erhalten bleiben müssen. Der deutschösterreichische Staatsrat werde es als Ehrensache betrachten, den Bestand der beiden Theater nach jeder Richtung hin zu sichern. Es sei auch ganz selbstverständlich, daß die gegenwärtig bestehenden Kontrakte weiterhin in Geltung bleiben. Die neue Verwaltung, die dem Staatsnotar Dr. Sylvester untersteht, wird bemüht sein, alle derzeit an den beiden Kunstinstituten wirkenden Künstler für Deutschösterreich zu erhalten [...] Die Abordnung nahm die Aufklärungen mit Befriedigung zur Kenntnis und dankte den beiden Repräsentanten des Staatsrates namens der gesamten Künstlerschaft des Burgtheaters."

"Das sind so die Sorgen unserer Tage!" kommentierte die Arbeiter-Zeitung am 20. November 1918 diese Episode.

Hedwig Bleibtreu starb 1958 im Alter von 90 Jahren und erhielt ein Ehrengrab am Pötzleinsdorfer Friedhof im 19. Wiener Gemeindebezirk. 1981 wurde in Wien-Simmering die Bleibtreustraße nach ihr benannt.

Links:

Burgschauspieler im Parlament (Neues Wiener Journal vom 20. November 1918)

Die Zukunft der Hoftheater (Arbeiter-Zeitung vom 20. November 1918)

Weiterlesen: Hedwig Bleibtreu (Wien Geschichte)

Der neu ernannte Direktor des Burgtheaters Albert Heine – die Zeitungen brauchten einige Zeit, bis sie das Haus am Ring nicht mehr wie gewohnt als "Hofburgtheater" bezeichneten – sah sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit am 21. November 1918 mit einer vernichtenden Kritik konfrontiert. Das interessante Blatt zerriss die Erstaufführung von Goethes "Die natürliche Tochter":

"Dass man es nur gleich sagt: Die angekündigte Inszenierung in einer den Stil der Goethezeit andeutenden Dekoration hat enttäuscht. Das Stilisieren der Bühne hat nur – gemalen auf Papier Erfolg, mitverwirkt mit dem Leben auf der Bühne muß es abgelehnt werden. 'Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mich herabzureiten', deklamiert Eugenie und weist dabei statt auf eine jäh abfallende Felswand auf einen weißen Riesenvorhang. Außer dieser Ueberraschung brachte der Abend nichts Bemerkenswertes […] Noch ist die Stellung des ehemaligen Burgtheaters im Kunstleben der neuen Republik Deutsch-Oesterreich noch nicht festgestellt, nur zu hoffen ist, daß ein neues, freudiges Leben diesem mit der Kunstgeschichte eng verknüpften Institute entsprießen wird. Zu den Ursachen dieser Hoffnung zählt auch das mit Alexander Moissi getroffene Abkommen, das die Tätigkeit des Künstlers an dem Burgtheater sichert und das im Jahre 1920 in Kraft treten soll."

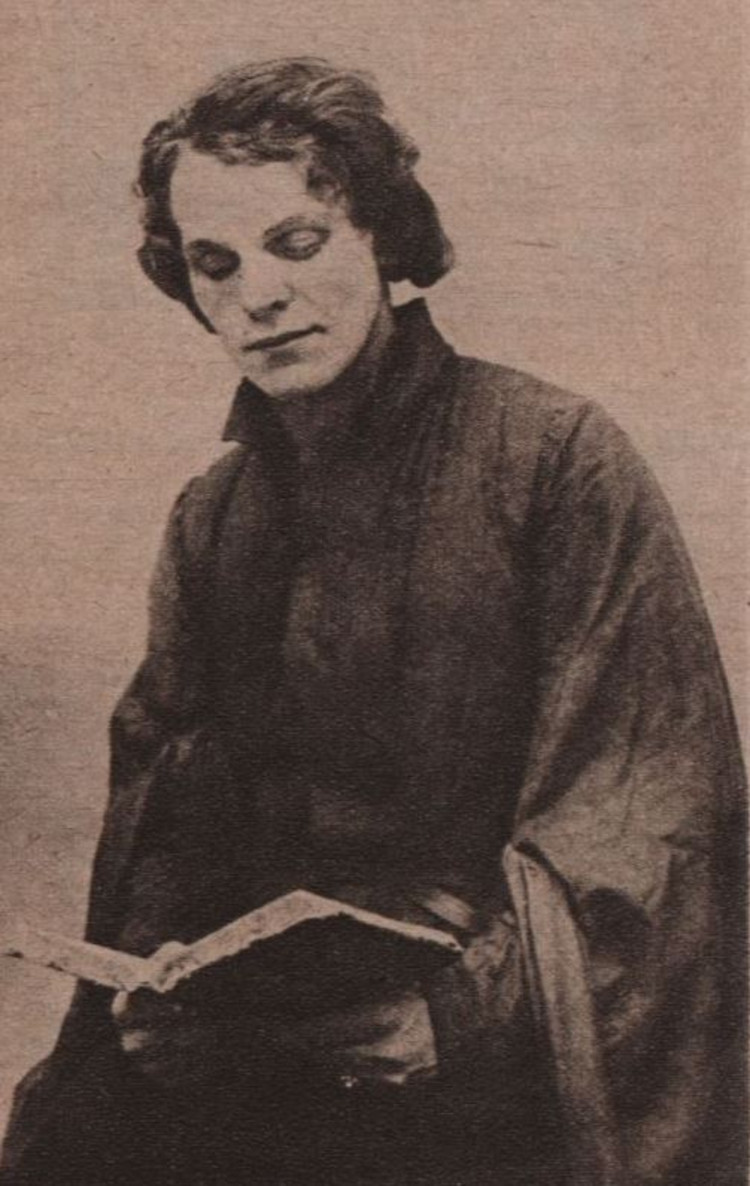

Der 1879 in Triest als albanischer Staatsbürger geborene und spätere Schauspieler Alexander Moissi galt als Mädchenschwarm und wurde trotz seines italienischen Akzents einer der berühmtesten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Max Reinhardt machte ihn in Berlin zum Superstar. 1914 meldete sich Moissi als Freiwilliger in die deutsche Armee und geriet in französische Gefangenschaft, aus der er 1917 als Austauschgefangener über die neutrale Schweiz entlassen wurde. 1918 schloss er sich zeitweise den linksradikalen Spartakisten an.

Moissis Lebensrolle am Theater sollte der Jedermann in Max Reinhardts Inszenierung von Hugo von Hofmannsthals gleichnamigem Stück am Salzburger Domplatz werden. Seine ausgedehnte Tourneereisen machten den Schauspieler auch international bekannt. 1933 verließ Moissi Deutschland und starb 1935 an den Folgen einer Lungenentzündung in Wien. Im Bezirk Wien-Donaustadt wurde nahe der Alten Donau die Moissigasse nach ihm benannt.

Links:

Vom Theater. Burgtheater (Das interessante Blatt vom 21.11.1918)

Heute vor 100 Jahren: Peinliche Szenen in einem Ibsendrama (4. September 1917)

Weiterlesen: Alexander Moissi als Hamlet (Tondokument aus 1917)

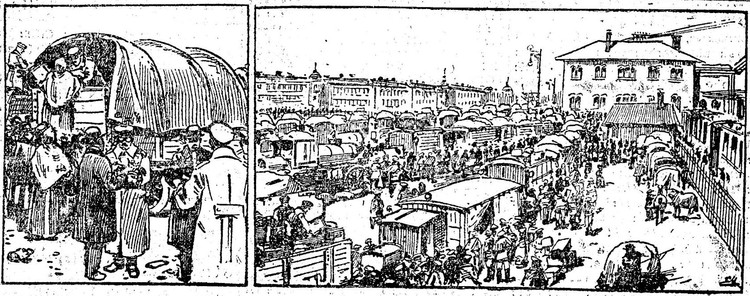

Am Abend des 21. November 1918 trafen die ersten Kraftwagenkolonnen der sich in die Heimat zurückziehenden deutschen Balkanarmee in Wien ein und nahmen am Gürtel vor dem Westbahnhof und entlang der Ankunftsseite des Bahnhofs an der Felberstraße Aufstellung. Tags darauf sollte die Reise mit der Westbahn fortgesetzt werden. Zuvor kam es aber am Morgen des 22. November noch zu einem regen Handelstreiben, wie das Neuigkeits-Welt-Blatt am 22. November 1918 berichtete:

"In Wien lockte die Anwesenheit der der deutschen Kraftfahrer zahlreiche Neugierige an und es entwickelte sich heute vom frühen Morgen an bei den Wagen ein lebhafter Handel, der sich aus Zigaretten, Tabak, Konserven, Zwieback, aber auch auf Kleidungsstücke erstreckte. Man sah Passanten, die sich um fünf Kronen in den Besitz eines deutschen Uniformrockes setzten. Am meisten waren aber Lebensmittel und Zigaretten begehrt. Die Fußtruppen der Balkan-Armee werden auf der Durchreise erst später hier eintreffen. Sie legten den Weg bis Arrad teils mit der Bahn, teils zu Fuß zurück. Die Kraftwagen werden noch heute auf der Westbahn verladen werden, um die Weiterreise nach Deutschland per Bahn zu absolvieren."

Links:

Eine Kraftwagenkolonne der deutschen Balkanarmee in Wien (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 22. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Fliegende Märkte vor den Bahnhöfen (5. November 1918)

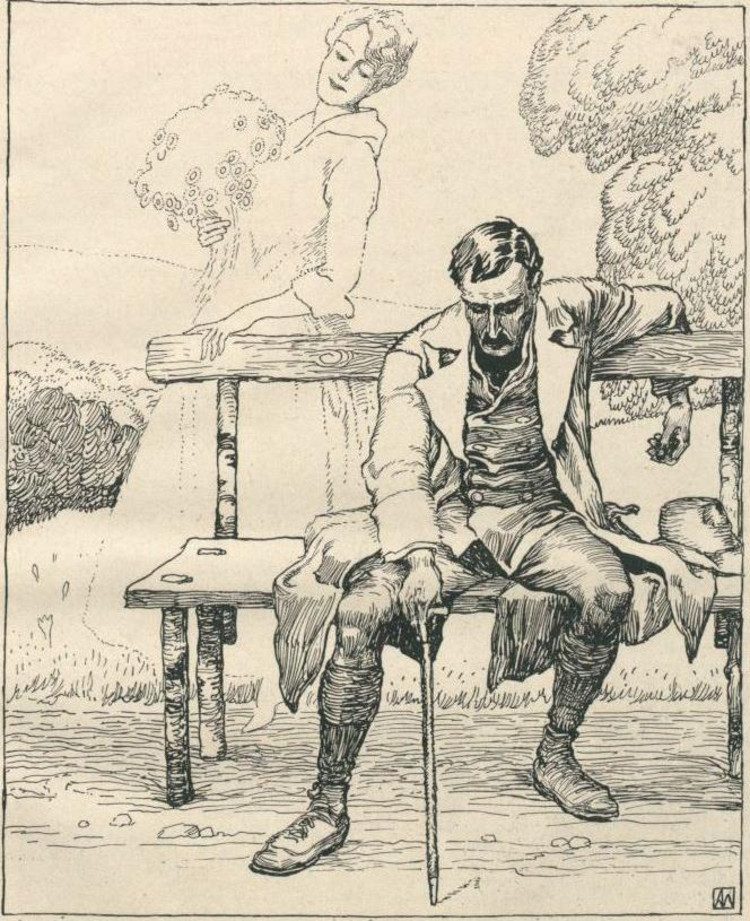

Der "Hof- und Kammerfotograf" des steirischen Schriftstellers Peter Rosegger Franz Joseph Böhm widmete einem anderen "lieben Landsmann, dem großen Schauspieler Rudolf Tyrolt" im Grazer Tagblatt eine geradezu hymnische Laudatio zu dessen 70. Geburtstag am 23. November 1918:

"Ein lieber Landsmann, ein großer deutscher Schauspieler begeht heute sein 70. Wiegenfest, unser herrlicher Dr. Rudolf Tyrolt. Am 21. November des Sturmjahres 1848 wurde dem Oberfinanzrat A. Tyrolt in Rottenmann ein Söhnchen geboren, das den Vornamen Rudolf mit auf den Lebensweg bekam. Als Kind schon sehr aufgeweckt, besuchte er nach Vollendung der Mittelschule die Grazer Universität, und am 6. Oktober 1870 empfing er den Doktorhut. Zwei Tage später trat Dr. Tyrolt zum nicht geringen Entsetzen seiner Eltern als Schauspieler am landschaftlichen Theater auf […] Dr. Tyrolt ist einer der besten und ältesten Freunde unseres Rosegger gewesen, der an die Sendung des Dichters schon im Jahre 1869 geglaubt hat, als die beiden Kunstjünger einander kennenlernten. Im Juni des vergangenen Jahres kamen Dr. Tyrolt und ich von einer herrlichen Waldheimatwanderung auf dem Rückwege zu Rosegger nach Krieglach, und ich gedenke in Wehmut der Stunde, wo ich damals Zeuge war, als zwei Freunde unbewußt Abschied fürs Leben nahmen, Tyrolt und Rosegger haben einander nicht wiedergesehen…"

Rudolf Tyrolt studierte an der Grazer Universität zunächst Rechtswissenschaften, entschied sich aber letztendlich für das Philosophiestudium. Bereits während seiner Zeit an der Universität lernte er Peter Rosegger und die Schauspielerin Josefine Gallmeyer kennen, die seine Entscheidung den Weg des Schauspielers einzuschlagen beeinflussten. Nach erfolgreichen Auftritten in Olmütz und Brünn, wurde er an das Wiener Stadttheater engagiert und 1882 an das Hofburgtheater berufen, wo er zum "k.k. Hofschauspieler" avancierte. Seine endgültige Bühnenheimat sollte er aber am Wiener Volkstheater finden, wo er sich auf die Darstellung von "Wiener Typen" spezialisierte.

Rudolf Tyrolt beendete seine Schauspielkarriere erst im Alter von 78 Jahren und zog sich 1926 in seine Villa im niederösterreichischen Gutenstein zurück, wo er 1929 starb. Dort befindet sich auch seine Grabstätte. 1930 wurde in Wien-Meidling die Tyroltgasse nach ihm benannt.

Links:

Dr. Rudolf Tyrolt 70 (Grazer Tagblatt vom 23. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Das Ableben Peter Roseggers (26. Juni 1918)

Der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie hatte die Auflösung des Hofstaates und der Hofverwaltungen zur Folge. Mit der Liquidierung des Hofstaates wurden im November 1918 das Staatsnotariat, das Staatssiegelamt und Anfang 1919 der Oberste Verwalter des Hofärars betraut. Die rechtliche Basis wurde mit den Gesetzen über die Landesverweisung des Hauses Habsburg-Lothringen vom 2. April und 30. Oktober 1919 geschaffen. Was mit den mehr als 4.000 am Wiener Hof beschäftigten Personen passieren sollte war wenige Tage nach der Ausrufung der Republik allerdings noch unklar. Für die kaiserliche Garde fand sich im Gegensatz zu den anderen Bediensteten aber rasch eine Lösung, wie das Neuigkeits-Welt-Blatt am 24. November 1918 zu berichten wusste:

"In erster Linie sollen sie für den Sicherungs- und Bewachungsdienst bei Objekten verwendet werden, wo große staatliche Wert hinterlegt sind. Major Hennig dankte den Angehörigen der Garden, daß sie sich zu diesem Bewachungsdienst bereit erklärt haben und stellte in Aussicht, daß sie bei der Schaffung einer Präsidentengarde des Staatsrats in erster Linie berücksichtigt werden sollen. Diese Zusicherung wurde von den Gardisten mit großer Befriedigung zur Kenntnis genommen, da sie, von denen viele 20 und mehr Dienstjahre hinter sich haben, bei der Wahl eines bürgerlichen Berufs auf große Schwierigkeiten stoßen würden."

Für Tausende Hofbedienstete wurde Ende 1918 noch nach Lösungen gesucht. Im Raum stand unter anderem die weitgehende Übernahme der Hofbediensteten in den Staatsdienst, darunter die Verwendung der kaiserlichen "Leibjäger" als Förster der Bundesforste.

Eine Besonderheit stellte das kaiserliche Außenministerium dar, das parallel zu seinem republikanischen Pendant formell bis 1920 weiterbestand. Mit der Anerkennung Deutschösterreichs durch die Schweiz und der internationalen Anerkennung Ungarns wurde das alte k.u.k. Ministerium des Äußeren aber endgültig aufgelöst.

Link:

Die Zukunft der kaiserlichen Garden und der Hofbediensteten (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 24. November 1918)

Während des Weltkriegs kam es immer wieder zu übereilten und unüberlegten Kriegstrauungen. Die lange Abwesenheit der Männer führte oft zur Entfremdung und Zerrüttung der jeweiligen Beziehung. Nach Kriegsende 1918 kam es deshalb vermehrt zu "Kriegsscheidungen" – diese Scheidungen waren zwar nicht eigens normiert, wurden aber als spezifische Form der Ehescheidung wahrgenommen. Einen besonders kuriosen Fall einer Kriegsscheidung beschrieb die Illustrierte Kronen-Zeitung am 25. November 1918:

"Ein als Hauptmann eingerückter Ingenieur hatte beim Zivillandesgericht die Trennung seiner […] Ehe verlangt, weil ihm seine Frau durch ihr heiteres Wesen auf die Nerven gehe. Seine Frau sei 'zu exaktem philosophischen Denken unfähig' und habe keinerlei Verständnis für seine wissenschaftlichen Bestrebungen. Es habe sich bei ihm eine derartige Abneigung gegen seine Frau herausgebildet, daß er, um weit weg von ihr zu sein, zum zweitenmal ins Feld zog, obwohl er wegen schwerer Erkrankung beurlaubt worden war. Um wieder einrücken zu können, mußte er Gesundheit simulieren. Die Gattin bestritt, daß eine Ehefrau verpflichtet sei, philolosophischen Problemen nachzuhängen, nur weil er für nichts anderes Interesse habe. Ihr Mann habe nicht einmal für die Geburt seines Kindes Interesse gezeigt, und sein Töchterchen, als es ein Jahr alt war, zum erstenmal angesehen […] Eine volle Stunde lang wurde über die heitere Gemütsart der Frau und den philosophischen Charakter des Mannes verhandelt."

Die Scheidung wurde schlussendlich ohne Verschulden einer der beiden Streitparteien, also einvernehmlich, ausgesprochen:

"Die heitere Frau nahm das Urteil sehr ernst und mit philosophischer Ruhe entgegen, während der ernste philosophische Gatte sicherlich heiter und froh darüber ist, sich wieder ungestört der Wissenschaft widmen zu können."

Links:

Die lustige Frau, der philosophische Mann und der vergessliche Richter (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 25. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Die Ehelicherklärung (21. Juni 1918)

Heute vor 100 Jahren: Die Massenflucht aus der Ehe (12. Mai 1918)

Am 26. November 1918 berichtete die Salzburger Chronik über eine Erkundungsreise internationaler Journalisten durch die ehemalige k.u.k. Monarchie. Die Gruppe bestand aus Vertretern der englischen, französischen, amerikanischen sowie der Schweizer Presse und war vom ungarischen Ministerpräsidenten Mihály Károlyi eingeladen worden. Die Journalisten machten sich in Bern per Zug in einem ungarischen Salonwagen auf den Weg nach Budapest und machten in Innsbruck, Salzburg sowie in Wien Station, um über die Zustände in Deutsch-Österreich zu berichten.

Bei ihrem Aufenthalt in Salzburg zeigten sich die Berichterstatter erfreut über die reibungslose Zusammenarbeit aller politischen Vertreter des Landes. Sie hatten offenbar bolschewistische Zustände wie in Russland erwartet, wogegen man sich in Österreich vehement verwehrte:

"Die Schweizer Journalisten erkundigten sich sehr eingehend über die Ernährungsverhältnisse in Deutschösterreich und speziell in Salzburg. Franzosen, Engländer und Amerikaner wollten vor allem über die politischen Dinge Auskunft. Mit wirklich sichtlicher Genugtuung vernahmen sie von dem einigen Zusammenarbeiten aller drei Parteien des Landes, glaubten beinahe nicht, daß der Uebergang von der alten zur neuen Regierung sich ohne 'revoltes' und 'troubles' vollzogen habe und waren vollends ganz weg darüber, daß der frühere Landespräsident mit der neuen Regierung lange mitarbeitete, um alles ordnungsgemäß zu übergeben. Von einer solchen 'Revolution' hatten sie sich nicht träumen lassen […] Man hat in England und selbst in Amerika eine Höllenangst vor dem Bolschewismus […] So fürchtet man, daß der Bolschewismus sich auch auf das deutsche Volk ausbreite […] Es ist höchste Zeit, daß wir diesem Gerede entgegentreten: denn so weit wie in Rußland sind wir noch lange nicht und unsere Soldatenräte haben zwar dieselben Namen wie die in Rußland, stellen sich aber auf den Boden der Ordnung, nicht der Anarchie, sind keine Gegner der Nationalregierung, sondern wollen im Gegenteil mit der Regierung mitarbeiten. Tatsache ist aber, daß wir uns hübsch brav verhalten müssen, wollen wir von Amerika etwas zum Essen kriegen, und noch etwas klang deutlich aus der Unterredung heraus, nämlich dass wir alles, was wir kriegen gut, vielleicht sehr gut werden bezahlen müssen. Es bleibt also nichts übrig, als arbeiten und wiederum arbeiten, unverdrossen und unverzagt, damit wir bald auf eigenen Füßen stehen und fremde Hilfe nicht brauchen. Unsere Bodenschätze und unsere Wälder, überhaupt das Letzte, was wir haben, geht sonst über in landfremde Hände."

Link:

Entente-Journalisten in Salzburg (Salzburger Chronik vom 26. November 1918)

Schon Ende Oktober hatte der Sektionschef der kaiserlichen Kabinettskanzlei Ottokar Mikes aus Schmerz über den Zusammenbruch des alten Österreich einen Selbstmordversuch unternommen. Damals schnitt sich Mikes in seiner Wohnung mit einem Rasiermesser in den Hals, wurde allerdings rechtzeitig von Nachbarn entdeckt, in ein Sanatorium gebracht und wiederhergestellt. Einen Monat später, am 27. November 1918, sollte die Illustrierte Kronen-Zeitung von Mikes zweiten, diesmal erfolgreichen, Suizidversuch berichten:

"Gestern vormittags wurde der 57jährige gewesene Sektionschef in der Kabinettskanzlei des Kaisers Dr. Ottokar Freiherr von Mikes in seiner Wohnung, 6. Bezirk, Theobaldgasse 13, von Hausleuten erhängt aufgefunden. Der Tod war schon eingetreten. Dr. Freiherr von Mikes hat sich, wie berichtet, am 22. Oktober mit dem Rasiermesser schwere Schnittwunden am Hals beigebracht, konnte aber geheilt werden. Der Grund des Selbstmordes dürfte derselbe sein wie der des ersten Selbstmordversuches: Kränkung über den Zerfall Oesterreichs."

Ottokar Mikes wurde 1861 in der Nähe von Prag geboren, wo sein Vater Rechtsanwalt von Erzherzog Franz Ferdinand war. Durch diese Verbindung trat Mikes in die Kabinettskanzlei ein und begleitete Kaiser Franz Josef auf seinen Reisen. Bald avancierte er zum Sektionschef. Im Juni 1916 suchte er aus gesundheitlichen Rücksichten um Versetzung in den dauernden Ruhestand an, was auch genehmigt wurde. Kaiser Karl ernannte Mikes aus diesem Anlass zum Freiherrn, ein Jahr später zum Geheimrat. Doch war im November 1918 alles vorbei, denn "Freiherr v. Mikes konnte sich in die Neuordnung der Dinge nicht finden", wie das Fremden-Blatt am 26. November 1918 bemerkte.

Links:

Selbstmord eines Sektionschefs (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 27. November 1918)

Selbstmord des Sektionschefs a.D. Freiherrn von Mikes (Fremden-Blatt vom 26. November 1918)