Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

"Gelegentlich der Neuordnung der politischen Kräfteverhältnisse im Wiener Gemeinderat, wobei außer einer größeren Anzahl Sozialdemokraten auch einige Vertreter der Freiheitlichen, sowie auch einige Frauen in die Stadtvertretung berufen werden, wird auch Frau Anitta Müller in den Wiener Gemeinderat eintreten. Frau Anitta Müller hat sich mit ihrer großzügigen Aktion zugunsten der Flüchtlingsfrauen und -Kinder große Verdienste erworben und gilt heute als die populärste jüdische Frau Wiens. Ihr Eintritt in den Gemeinderat wird daher in den weitesten Kreisen mit großer Genugtuung begrüßt. Sie wird dort ein neues Feld für ihre segensreiche soziale Tätigkeit finden", wie die Jüdische Korrespondenz am 28. November 1918 berichtete.

Anitta Müller kümmerte sich während des Ersten Weltkriegs im Rahmen ihrer "Sozialen Hilfsgemeinschaft Anitta Müller" um jüdische Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina. Nach Kriegsende setzte sich ihr Engagement fort, da den zahlreichen jüdischen Flüchtlinge aus dem Osten der ehemaligen Monarchie auf dem Territorium des neuen deutsch-österreichischen Staates die Rückkehr nach Galizien vor allem aus Sicherheitsgründen versperrt blieb. Denn immer wieder wurde von Pogromen berichtet, von denen eines der grausamsten von polnischen Legionären am 21. und 22. November 1918 in Lemberg verübt wurde. Eine Reihe von Augenzeugenberichten und Reportagen über das Pogrom, das bis zu 350 Menschenleben forderte, erschienen in den folgenden Tagen in zahlreichen europäischen und amerikanischen Zeitungen (siehe untenstehende Links).

Anitta Müller-Cohen kam 1890 in Wien als Anitta Rosenzweig zu Welt und wandte sich angesichts jüdischer Flüchtlingsschicksale nach 1918 der zionistischen Bewegung zu. Ende November 1918 wurde sie in den Wiener Gemeinderat kooptiert und 1919 als Kandidatin der freiheitlich-bürgerlichen Wählerliste auch in den Wiener Gemeinderat gewählt. Ende 1935 konnte sie sie mit ihrer Familie nach Palästina auswandern, wo sie sich während des Zweiten Weltkriegs wieder der Flüchtlingshilfe widmete und sich besonders für jüdische Flüchtlinge aus Österreich einsetzte. Seit 5. Juni 2018 ist der Müller-Cohen-Platz in Wien-Leopoldstadt nach ihr benannt.

Links:

Frau Anitta Müller – Wiener Gemeinderat (Jüdische Korrespondenz vom 28. November 1918)

Schreckliche Judenmetzeleien in Lemberg (Jüdische Korrespondenz vom 28. November 1918)

Ein furchtbarer Judenpogrom in Lemberg. Schilderung eines Augenzeugen (Neue Freie Presse vom 27. November 1918)

A Record of Pogroms in Poland; Massacres Began in Lemberg, According to Documents Received Here, and Spread over Country (New York Times vom 1. Juni 1919)

Weiterlesen: Pogrome in Polen 1918–1920 und 1945/46 Auslöser, Motive, Praktiken der Gewalt (Wiener Wiesenthal Institut für Holocauststudien, PDF)

Das Ende des Ersten Weltkriegs und die Ausrufung der Republik brachte eine wesentliche politische Neuerung: Nach einem langen Kampf wurde das Frauenwahlrecht Wirklichkeit. Forderungen nach politischer Gleichberechtigung von Mann und Frau wurden schon während der Revolution von 1848 erhoben. Waren nach der Niederschlagung der Revolution Frauen in einigen wenigen Gemeinden noch aktiv wahlberechtigt (allerdings mit vielen Hürden), wurden sie mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Männerwahlrechts 1907 von jeglicher politischer Mitbestimmung ausgeschlossen. Erst elf Jahre später sollten die Frauen den Kampf um das Frauenwahlrecht gewinnen.

Aber schon während des Ersten Weltkriegs fanden Frauen in der Männerwelt vereinzelt Unterstützung, wie etwa durch den Schauspieler, Ingenieur, Gastwirt und Bezirksvorsteher des 2. Bezirks in Wien Dr. Leopold Blasel:

"Die Frau darf und kann – das hat sie ja zur Genüge bewiesen – alle Funktionen im wirtschaftlichen Leben ausfüllen, aber trotzdem bleibt ihr zum Beispiel das hohe Amt eines Armen- oder Bezirksrates verschlossen, vom Gemeinderat oder Reichsrat gar nicht zu sprechen, ja selbst einem politischen Verein dürfen Frauen nicht angehören. Sie dürfen nicht einmal mitberaten über die Auswahl jener Männer, die über ihr Wohl und Wehe entscheiden, die sie in der Oeffentlichkeit vertreten sollen, und darüber, wie sie sie zu vertreten haben. Es erscheint vollkommen ausgeschlossen, daß nach dem Kriege dieser Ausschluß der Frauen von der öffentlichen Verwaltung fortbestehen bleibt, und man wird wohl nicht umhin können, auch diesen Miterhaltern des Staates das aktive und passive Wahlrecht zu gewähren. Wenn die Frau schon infolge ihrer Natur schwerer an den Pflichten trägt als der Mann, sollten ihr wenigstens die gleichen Rechte eingeräumt werden."

Als es dann tatsächlich so weit war, konnte sich der der Allgemeine Tiroler Anzeiger am 29. November 1918 mit seiner Verwunderung über die Einführung des Frauenwahlrechts nicht so ganz zurückhalten:

"Zu den merkwürdigsten Ueberraschungen, die für viele den Ausgang des Krieges, bzw. seine Folgeerscheinungen gebracht haben gehört unstreitig das nunmehr völlig feststehende Frauenwahlrecht in die deutschösterreichische Konstituante. Man erinnert sich heute noch mit schadenfrohem Schmunzeln der Komödien, die in England die mit allen Zeichen der Verachtung behandelten 'Wahlweiber' aufgeführt haben. Es gab wohl keine Bosheit, die wir den englischen Suffragetten nicht über den Kanal hinüber gewünscht hätten. Und hätte uns vor vier Jahren jemand gesagt, daß nach dem Kriege auch die Frauen als Gleichberechtigte an die Wahlurne schreiten würden, so hätten wir ihn sicherlich als restlos reif für Hall erklärt. [Hall: damals die 'Landes-Irrenanstalt Hall in Tirol'] Die Männerwelt mußte sich in diesem Kriege an das allmählich immer stärker werdende Hervortreten der Frau einfach gewöhnen, ob sie es wollte oder nicht. […] Da mochten auch die männlichen Mitglieder der Militärkanzleien z.B. unter der Last der weiblichen Hilfskräfte toben oder verrückt werden, da half auch kein Jammern und Klagen. Das Weib beherrschte unumschränkt und unrettbar das Feld. Man muß gestehen, daß sich hier das Weib im Kriege nicht von seiner sympathischsten Seite zeigte.

Anderseits hat uns aber gerade die Frauenwelt in diesem Kriege solche Beispiele heroischen Heldenmutes geboten, die wohl in jedem den Wunsch reiften, die Frau möge für ihre Tapferkeit und ihren Heldensinn in diesem gewaltigsten Kampfe aller Zeiten die verdiente Anerkennung finden […] Darum ist es auch ganz in der Ordnung und billig, daß die Frau auch gefragt wird, wenn es an die Neueinrichtung des Staates geht, ihrer Heimat, für die sie so unendliche Opfer gebracht, für die sie Gatten, Söhne und Brüder opfern mußte, für die sie ihre kleinen Kinder Jahre hindurch darben und hungern sah."

Links:

Das Frauenwahlrecht (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 29. November 1918)

Die Frauen nach dem Kriege (Leserbrief Leopold Blasels an die Neue Freie Presse vom 25. Dezember 1917)

Weiterlesen: Allgemeines und gleiches Frauenwahlrecht (Demokratiezentrum)

Weiterlesen: Frauenwahlrecht in Österreich (Demokratiezentrum)

Nach dem Zerfall der Monarchie befanden sich nur mehr 3 von 8 Universitäten auf dem Boden Deutsch-Österreichs. Die Universitäten Krakau und Lemberg lagen nun in Polen, Czernowitz in Rumänien und die Prager Universität befand sich in der Tschechoslowakei. Schon während des Ersten Weltkriegs existierten Pläne zur Verlegung einzelner Universitäten, etwa von Prag in das damalige "Deutschböhmen" oder von Czernowitz nach Salzburg beziehungsweise nach Linz. Ähnliche Überlegungen nach Kriegsende, die sogar den Weg in einen Gesetzesantrag an die Provisorische Nationalversammlung fanden, wurden ebenfalls nicht umgesetzt. Die Innsbrucker Nachrichten berichteten am 30. November 1918 über diesen Gesetzesantrag:

"In der letzten Sitzung der Nationalversammlung wurde, wie kurz berichtet, die Verlegung einiger deutscher Hochschulen besprochen. In dem bezüglichen, jetzt im Druck vorliegenden Antrag heißt es: Die deutsche Universität in Prag und die deutsche Technische Hochschule in Prag werden nach Leitmeritz, die Universität in Czernowitz nach Salzburg und die deutsche Technische Hochschule in Brünn nach Linz verlegt. In Brüx ist eine deutsche Montanistische Hochschule unter Heranziehung der deutschen Lehrkräfte der Hochschule in Pribram zu errichten. Der Unterricht in den genannten Hochschulen hat mit 1. Jänner 1919 an ihren neuen Sitzen zu beginnen. Zur Unterbringung der erwähnten Unterrichtsanstalten sind die vorhandenen militärärarischen und hofärarischen Gebäude heranzuziehen, Der Staatsrat wird ermächtigt, für die notwendigen Kosten dieser Uebersiedlungen zwanzig Millionen Kronen [knapp 10 Millionen Euro] in den Staatsvoranschlag einzustellen."

Die 1875 in Czernowitz gegründete Franz-Josephs Universität stellte während des Ersten Weltkriegs einen Sonderfall dar: Da sie bereits 1914 mitten im Kriegsgebiet lag, konnte der regulären Universitätsbetrieb im Herbst 1914 nicht mehr aufgenommen werden. Deshalb wurden die Geschäfte der Universität Czernowitz während des Krieges an der Universität Wien abgewickelt, wo der Czernowitzer Rektor Caesar Pomeranz wöchentliche Sprechstunden abhielt. Die schon während des Krieges geführte Debatte über die endgültige Verlegung der Universität nach Salzburg oder Linz ging zwar nach Kriegsende weiter, zu einer Übersiedlung kam es aber vor allem aus budgetären Gründen nicht; auch der Protest der Universitäten in Graz, Innsbruck und Wien, die Konkurrenz fürchteten und vor einem Überangebot an Akademikern warnten, trug dazu bei, dass es dabei blieb bloß das akademische Personal aus Czernowitz an die 3 bestehenden Universitäten Deutsch-Österreichs zu übernehmen beziehungsweise in den Ruhestand zu versetzen.

Links:

Neue Hochschulstädte (Innsbrucker Nachrichten vom 30. November 1918)

Weiterlesen: Gesetz betreffend die Verlegung deutscher Hochschulen (Gesetzesantrag an die Provisorische Nationalversammlung

Weiterlesen: Zwischen Wien und Czernowitz – österreichische Universitäten um 1918 (Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, PDF)

Am 1. Dezember besetzten südslawische Truppen die steirischen Orte Spielfeld, Radkersburg und Mureck, die für den neuen südslawischen Staat beansprucht wurden, wie tags darauf das Grazer Tagblatt berichtete:

"Spielfeld, 1. Dezember. Hier ist um halb 7 Uhr abends der Besetzungszug eingefahren. Er besteht aus zwei Personen-, einem Dienst-, und mehreren Frachtwagen. Der Zug ist von jugoslawischem Militär besetzt, die Maschinengewehre in den Frachtwagen sind schussbereit auf die Station gerichtet. Die Jugoslawen begrüßen die slowenischen Bahnbeamten und fahren, wie sie sagen, zur Besetzung von Mureck und Radkersburg nach kurzem Aufenthalte weiter. Die Stimmung der Bevölkerung ist aufs tiefste bedrückt, die Losung lautet, sich ruhig zu verhalten. Mureck, 1. Dezember. Der Besetzungszug ist um halb 9 Uhr abends eingefahren. Der Stationskommandant der aus 16 Mann bestehenden regulären deutschösterreichischen Besatzungsmannschaft erhebt Einspruch gegen die geplante, dem Vertrage mit dem General Majster zuwiderlaufende Besetzung. Von südslawischer Seite wird dieser Protest nicht anerkannt, weil der Vertrag vom 28. v. M. die Jugoslawen berechtige, Mureck und Radkersburg zu besetzen. Die Besetzung von Mureck werde morgen Montag um 8 Uhr früh erfolgen. Die Stärke des auf dem Zuge fahrenden jugoslawischen Militärs wird auf 300 Mann geschätzt. In Mureck sangen sie Lieder und jubelten."

Im Staatsvertrag von St. Germain 1919 wurde schlussendlich die Mur stromabwärts von Spielfeld als Grenze festgelegt, sodass Spielfeld, Mureck und Radkersburg in der Republik Österreich verblieben. Dabei wurde aber Radkersburg zur geteilten Stadt, da der Ortsteil Oberradkersburg (heute Gornja Radgona) am südlichen Murufer an Jugoslawien fiel.

Links:

Die Vergewaltigung des Unterlandes (Grazer Tagblatt vom 2. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Eine Unterschriftenaktion für die Schaffung eines südslawischen Staates (15. März 1918)

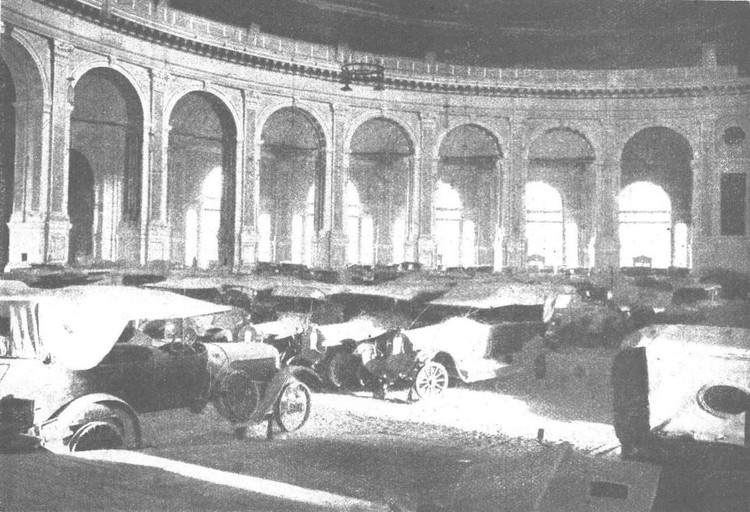

Am 2. Dezember 1918 sollte in der Wiener Rotunde der Verkauf Tausender vom Heer ausgemusterter Kraftfahrzeuge beginnen, wie die Allgemeine Automobil-Zeitung ankündigte:

"Die Verwertungsstelle l, Auto, der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung in der Taborstraße 18 erteilt allen, die sich als Käufer melden, einen Passierschein. Der Besuch in der Rotunde ist auf alle Fälle interessant, denn man sieht nicht alle Tage tausend Automobile auf einmal. Es gibt fast keine Marke, keine Motorstärke und keine Wagenkastenform, die man da nicht zu sehen bekommt. Der 6 PS Wanderer ist der kleinste Wagen und der 80 PS Prinz Heinrich-Austro-Daimler der stärkste und schnellste. Dazwischen liegen alle Abstufungen. Es gibt interessante Beutewagen, die den Russen und den Italienern abgenommen sind, ja sogar vom westlichen Kriegsschauplatz haben Beuteobjekte den Weg in die Rotunde gefunden. Einige der interessantesten werden dem Technischen Museum übersiedelt werden […] Grau in Grau ist alles gehalten und über dem Ganzen liegt Kriegsstimmung. Nicht alle Wagen sind im gleichen Zustand. Es gibt solche, die man nur mit Wasser, Oel und Benzin zu versehen hat, um sie anzukurbeln und wegzufahren. Andere müßten überholt oder repariert werden und noch andere können schon als altes Eisen gelten; sie gehören zu den Toten dieses Krieges […] Der Andrang der Kauflustigen in den Bureaus der Verwertungsgruppe in der Taborstraße ist ein großer. Hunderte von Personen wollen jetzt so rasch als möglich wieder in den Besitz eines Autos gelangen."

Die für die Weltausstellung 1873 im Wiener Prater errichtete Rotunde war der damals größte Kuppelbau der Welt (Kuppeldurchmesser 108 Meter). Erst 1957 wurde ein um einen Meter breiterer Kuppelbau in Belgrad errichtet. Die Wiener Rotunde fiel 1937 einem Großbrand zum Opfer, der in wirtschaftlicher Hinsicht als einer der verheerendsten Brände Wiens gilt.

Links:

Montag, den 2. Dezember, soll der Verkauf der alten Feldkraftwagen in der Rotunde beginnen (Allgemeine Automobil-Zeitung vom 1. Dezember 1918 mit 2 weiteren Abbildungen von der Verkaufsausstellung)

Wien hat keine Rotunde mehr! (Das Kleine Blatt vom 18. September 1937)

Nach dem Ende der Monarchie 1918 stellte sich die Frage was mit dem ehemaligen Besitz des Kaiserhauses geschehen sollte. Manches wurde verkauft, um Staatsschulden zu bedienen, anderes wurde Fonds zugewiesen, um Kriegsinvalide zu unterstützen, während bestimmte Immobilien in öffentliches Eigentum übergingen. Am 3. Dezember 1918 berichtete beispielsweise der in Graz erscheinende Arbeiterwille über die weitere Nutzung der ehemaligen kaiserlichen Jagdschlösser in der Steiermark:

"Die Wirtschaftskommissare und die steiermärkische Landesregierung haben veranlaßt, dass die kaiserlichen Besitzungen in Steiermark, darunter auch die von Mürzsteg, Eisenerz und Radmer in die vorläufige Verwaltung der Landesregierung übernommen wurden und die Beamten dieser Verwaltung für den Dienst der Landesregierung angelobt werden. Die Beamten haben daher nur den Weisungen der Landesregierung Folge zu leisten. Durch diese Maßnahmen wird es möglich werden, vermöge des Wildreichtums in den kaiserlichen Jagdgütern, durch rasche Abschießung mehr Wild den Lebensmittelstellen zuzuführen."

Von den drei genannten Jagdschlössern blieb letztlich nur das Jagdschloss Mürzsteg dauerhaft im Besitz der Republik Österreich. Das Anwesen in Mürzsteg wurde 1869 vom begeisterten Jäger Kaiser Franz Joseph erworben, zweimal ausgebaut und vergrößert. Für Kaiserin Elisabeth wurde 1883 ein eigener Reitsteg, und 1886 ein Park rund um das Jagdschloss angelegt. Da das Mürzsteger Anwesen Kaiser Franz Joseph so wie auch seine Villa in Bad Ischl sehr ans Herz gewachsen war, wurde ihm zu Ehren im Rahmen der Jagdausstellung 1910 im Wiener Prater ein Nachbau des Jagdschlosses Mürzsteg im Maßstab 1:1 erbaut.

Kaiser Franz Joseph lud gerne Mitglieder der europäischen Hocharistokratie nach Mürzsteg zu sogenannten "Hofjagden" ein, darunter etwa den russischen Zaren Nikolaus II , den deutschen Kaiser Wilhelm II oder den englischen König Edward VII. Mürzsteg wurde auf diese Weise immer wieder auch der Schauplatz von Staatsbesuchen.

1938 von Nationalsozialisten beschlagnahmt, gelangte das Jagdschloss, das den Krieg unbeschädigt überstanden hatte, wieder in den Besitz der Republik Österreich. Es wurde 1947 aufgrund dessen Lage außerhalb der sowjetischen Besatzungszone und wegen der Nähe zu Wien offizieller Sommersitz der österreichischen Bundespräsidenten.

Für Karl Renner war Mürzsteg gewissermaßen sein sommerlicher Amtssitz, da er sich regelmäßig von Juni bis September im Jagdschloss aufhielt. Seine Nachfolger Theodor Körner, Adolf Schärf und Franz Jonas nutzten das Anwesen wegen der veralteten sanitären Anlagen seltener; für den rheumageplagten Bundespräsidenten Schärf war das Schloss außerdem zu feucht und kalt. Erst unter Rudolf Kirchschläger, der sich ebenso wie seine Nachfolger Thomas Klestil und Kurt Waldheim gerne dort aufhielt, wurde das Schloss baulich auf den neuesten Stand gebracht. Bundespräsident Heinz Fischer, heute Regierungsbeauftragter für das Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018, nutzte das Jagdschloss besonders gerne, denn es bietet "Ruhe und die Gelegenheit zu ausführlichen, ungestörten Gesprächen und zu erholsamen Wanderungen", wie er erklärte. Auch Fischers Nachfolger Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist immer wieder gerne zu Gast im steirischen Mürztal.

Links:

Die kaiserlichen Besitzungen in Steiermark (Arbeiterwille vom 3. Dezember 1918)

Weiterlesen: Wo unsere Präsidenten urlauben

Am 4. Dezember 1918 titelte die sozialdemokratische Salzburger Wacht mit einem kritischen Artikel über die tirolerische Eigenstaatlichkeitsbewegung, die vor allem vom späteren Gründungsmitglied des Tiroler "Antisemitenbundes" und Heimwehrführer Richard Steidle mit antisemitischen Untergriffen unterfüttert wurde. Zugleich erschien eine Seite weiter ein Bericht über Westungarn, dem späteren Burgenland, wo am Sonntag dem 2. Dezember 1918 die Bevölkerung eine klare Willensbekundung zur Autonomie von Ungarn samt staatlicher Neuorientierung an Deutsch-Österreich abgegeben hatte:

"Die Sonntags stattgefundenen Versammlungen der deutschen Gemeinden der Komitate Preßburg, Wieselburg, Oedenburg und Eisenburg nahmen eine Entschließung an, wonach die deutschen Gemeinden von Westungarn einstimmig an die ungarische Regierung die Forderung richten, den Deutschen Westungarns sei auf ihrem Siedlungsgebiete volle Autonomie zu verleihen, und an der Spitze des Verwaltungsgebietes soll ein deutscher Volkskommissär stehen. Die Versammlungen beschlossen die Einberufung der deutschen Nationalversammlung für Westungarn zur Beratung über die Einrichtung der Selbstverwaltung und fordern die sofortige Aufhebung der Grenzsperre gegen Deutschösterreich. In den Versammlungen herrschte begeisterte Stimmung für den Gedanken des Anschlusses an die deutschösterreichische Republik."

Links:

Die westungarischen deutschen Gemeinden fordern die Autonomie (Salzburger Wacht vom 4. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Die drohende Zerreissung des Burgenlandes (19. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Der im Ersten Weltkrieg zunehmende Antisemitismus (28. Juli 1918)

Die neue Republik bewirkte auf allen Ebenen Änderungen, die wenige Monate zuvor kaum denkbar waren. Vor allem Frauen, denen vor dem November 1918 praktisch alle politischen Rechte vorenthalten blieben, wurden endlich als Staatsbürgerinnen ernst genommen. Auch der Wiener Gemeinderat war davon betroffen, wie das Interessante Blatt am 5. Dezember 1918 berichtete:

"Fünfunddreißig Mitglieder der christlichsozialen Mehrheit überließen ihre Sitze den Sozialdemokraten, denen außerdem auch die durch Tod oder Resignation erledigten Mandate zufielen. In der neuen provisorischen Stadtvertretung haben die Sozialdemokraten, die nun die zweitstärkste Partei bilden, sechzig Sitze, den Christlichsozialen bleiben vierundachtzig Mandate, die übrigen verteilen sich auf die Freiheitlichen und Deutschnationalen [...] Es gibt jetzt eine Frau Gemeinderat, die es wirklich ist, nicht bloß den Titel ihres Mannes führt. Zwölf Frauen ziehen in den Gemeinderat ein und werden über das Wohl der Stadt mitberaten. Die Frau, durch alle Zeiten der Geschichte, politisch entrechtet, hat jetzt volle Gleichberechtigung mit dem Manne erworben. Die Gerechtigkeit dieser Neuordnung ist vollständig klar, es war ein Ueberbleibsel barbarischer Zeiten, die Frau im öffentlichen Leben tief unter dem Manne zu stellen."

Links:

Die Demokratisierung des Wiener Gemeinderates (Das interessantes Blatt vom 5. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Anitta Müller im Gemeinderat (28. November 1918)

Der erste Nikolaustag nach dem Ersten Weltkrieg war von Entbehrungen geprägt, weil sich vor allem die Nahrungsmittelkrise trotz des Waffenstillstandes verschärfte. Der Allgemeine Tiroler Anzeiger schrieb am 7. Dezember sogar vom "armen Nikolo":

"Jawohl, der arme Nikolo! Wie gerne möchte der kinderfreundliche Heilige wieder mit vollen Händen Gaben verteilen; aber auch ihm hat die Zucker- und Mehlkarte, die Teuerung, Preistreiberei, Sperre und Zufahrtunterbindung und wie diese boshaften Kriegs- und Notstandsfragen alle heißen mögen, einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Lebkuchen, Bäckereien, Feigen, Johannisbrot und dergleichen bekommt er nicht. Gedörrte Birnen vulgo Klötzen und ausgetrocknete Zwetschken gibt es zwar – aber nur für die besitzenden, dickleibigen Geldtaschen. Freilich, an Ruten wäre kein Mangel – auch auf dem gestrigen Markte waren sie zahlreich vertreten – doch der gütige Kinderfreund will ja nicht nur Ruten einlegen! Ihm ist es gewiß schwerer ums Herz als den in ihren Hoffnungen so schwer enttäuschten Kindern, da er nicht so beschenken kann wie er es gerne möchte. Hoffentlich ist ihm im nächsten Jahre wieder die Möglichkeit beschieden in der von uns früher her bekannten Freigebigkeit seines Amtes walten zu können."

Link:

Der arme Nikolo (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 7. Dezember 1918)

Am 7. Dezember machte sich der Schriftsteller Joseph August Lux Gedanken über die Zukunft Wiens und darüber was wohl mit den vielen kaiserlichen Krongütern geschehen würde:

"Die Auflösung des Hofstaates macht ungeheure Werte zum Nationalgut. Wien hat plötzlich ein weites Gewand, fast allzu weit für die vorläufige Schmächtigkeit. Scheint ja schon das Parlament zu groß nach dem Exodus der Völker, die auf den heiligen Berg gezogen sind. Nun erst der leer gewordene höfische Bezirk, eine ganze Stadt in der Stadt, die alte und neue Burg mit ihrem Drum und Dran. Schönbrunn und die vielen Schlösser im Land. Ohne der künftigen Bestimmung vorzugreifen, sei erklärt, daß hier jeder Stein heilig ist. Man stelle Wachen auf, um sie vor jedem Anschlag zu schützen, auch dem der kapitalistischen Gewinnsucht […] Darum sei jetzt schon einiger Möglichkeiten gedacht. Bedeutende Galerien leiden an Raummangel, so die Gemäldesammlung der Akademie; das Ethnographische Museum ist ohne Obdach; eine große Nationalbibliothek fehlt gänzlich: die Akademie sehnt sich aus den ungeeigneten Räumen hinaus ins Freilicht und würde in Schönbrunn und dessen Pavillons ein treffliches Unterkommen haben; Schlösser dürften sich als Künstlerheime gastlich auftun, die sich allzu lebensfeindlich abgeschlossen haben, man denke an Klesheim bei Salzburg; die neue Burg, diese tote Architektur, könnte einzig noch für eine oder mehrere dieser Galerien eine Daseinsberechtigung gewinnen, und das schauderhafte Kriegsministerium unseligen Andenkens Franz d'Estes würde immerhin ein brauchbares Stadtmuseum abgeben, für das den Herren im Rate ein Otto Wagner zu schlecht war! Staatsämter, die zum Teil unzweckmäßig in Zinshäusern untergebracht sind, wie das Eisenbahnministerium und andere, dürften ja bei dem verkleinerten Zuschnitt in den Staatsgebäuden wieder Unterkunft finden."

Tatsächlich sollte es teilweise so kommen wie Lux es prophezeite: In die Neue Burg zogen die Nationalbibliothek und das Ethnographische Museum (heute "Weltmuseum") ein und das Gebäude des "schauderhaften Kriegsministeriums" am Wiener Parkring beherbergt heute eine Reihe verschiedener Ministerien, während das Stadtmuseum nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neubau am Karlsplatz erhielt.

Rechtliche Grundlage für die Übernahme der ehemaligen habsburgischen Besitzungen war das Gesetz betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen vom 3. April 1919, das gemeinsam mit anderen die Habsburger betreffenden Gesetze (etwa das Teile des Wahlrechts) auch als "Habsburgergesetz" bekannt ist. Das Habsburgergesetz, das während der Dollfuß-Schuschnigg Diktatur vorübergehend aufgehoben wurde, ist bis heute gültig. Seit dem Wahlrechtsänderungsgesetz von 2011 sind die Familienmitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen allerdings zur Wahl des Bundespräsidenten zugelassen.

Links:

Die Zukunft Wiens (Neues Wiener Journal vom 7. Dezember 1918)

Die Zukunft des Schönbrunner Schlosses und der Hofburg (Bericht über eine Sitzung der Staatssekretäre und des Wiener Bürgermeisters im Fremden-Blatt vom 6. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Das Schicksal der kaiserlichen Jagdschlösser in der Steiermark nach 1918 (3. Dezember)

Weiterlesen: Ein Vermögen verliert seine BesitzerInnen – Habsburgervermögen nach 1918

Weiterlesen: Otto und der Austrofaschismus

Weiterlesen: Gesetz vom 3. April 1919, betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses Habsburg-Lothringen