Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Am 8. Dezember 1918 erschien in der Grazer Vororte-Zeitung folgende unscheinbare Notiz:

"In den letzten Wochen wurden in den meisten Gemeinden der deutschen Steiermark Heimwehren aufgestellt. Sie bilden eine Verstärkung der Gemeindepolizei durch verläßliche wehrfähige Ortsbewohner. Die nötigen Waffen werden an einer sicheren Stelle gesammelt verwahrt. Im Bedarfsfalle werden die Wehrmänner durch ein Alarmzeichen zu den Waffen gerufen. Ausnahmsweise kann die Heimwehr zur Unterstützung der Gendarmerie, zu Streifungen und ähnlichen Diensten in den Nachbargemeinden herangezogen werden. Die Verwendung dieser freiwilligen Wehrkörper weitab vom Heimatsorte zu Unternehmungen militärischer Natur ist aber unzulässig."

Die Heimwehren sollten sich in der Ersten Republik zu einer starken politischen Kraft entwickeln, die auch bei Nationalratswahlen erfolgreich war. In weiten Teilen vertraten die Heimwehren rechtsradikales Gedankengut. Das wurde am 18. Mai 1930 für jedermann sichtbar als Heimwehrformationen in Niederösterreich den "Korneuburger Eid" leisteten, der – vom italienischen Faschismus beeinflusst – die parlamentarische Demokratie ablehnte.

Ein Jahr darauf kam es tatsächlich zu einem Putschversuch als 14.000 steirische Heimwehrmänner unter ihrem Führer Walter Pfrimer zahlreiche Ämter in der Steiermark besetzen, Bürgermeister und Bezirkshauptmänner verhaften und ein "Provisorisches Verfassungspatent" proklamieren. Das Scheitern des sogenannten "Pfrimer-Putsches" zeichnete sich jedoch rasch ab, weil sich Heimwehrverbände aus anderen Bundesländern Großteils passiv verhielten. Der von Mussolinis "Marsch auf Rom" inspirierte "Marsch auf Wien" der steirischen Heimwehrmänner wurde vom Bundesheer ohne viel Aufwand zerstreut. Es kam nur zu einigen wenigen Verhaftungen und der Schwurgerichtsprozess gegen Pfrimer endete im Dezember des Jahres mit einem umstrittenen Freispruch womit auch alle anderen mit dem Putsch zusammenhängenden Gerichtsverfahren erledigt waren. Pfrimer schloss sich später der NSDAP an.

Links:

Organisation der Heimwehren (Grazer Vororte Zeitung vom 8. Dezember 1918)

Weiterlesen: Der Pfrimer-Putsch (auf den Seiten des Hauses der Geschichte Österreich)

Am 9. Dezember 1918 berichtete das Neue 8 Uhr-Blatt über eine Schenkung von unerwarteter Seite, nämlich von ehemaligen italienischen Kriegsgefangenen aus dem Lager Sigmundsherberg:

"Wir haben in der vergangenen Woche mitgeteilt, daß Verhandlungen im Zuge sind, um einen Teil der zahlreichen Liebesgabenpakete für die Armen Wiens erhältlich zu machen, die für die Kriegsgefangenen und internierten Angehörigen der Entente in Sigmundsherberg lagern. Wie wir nun erfahren, haben diese Verhandlungen einen ersten Erfolg gezeigt, indem morgen 100.000 dieser Pakete der Stadt Wien übergeben werden. Diese 100.000 Pakete stellen ein Geschenk der italienischen Kriegsgefangenen an die Stadt Wien dar. Sie werden von der am Samstag aus Innsbruck hier eingetroffenen italienischen Offiziersmission im Einverständnis mit den Lagerkommandanten von Sigmundsherberg Oberst Menna übergeben werden und sind in erster Linie für Spitäler, Kranke usw. bestimmt."

Das Kriegsgefangenenlager im niederösterreichischen Sigmundsherberg war eines der größten seiner Art in der Donaumonarchie. Zeitweise waren dort bis zu 75.000 Kriegsgefangene interniert. Zunächst für russische Soldaten geplant, wurde es nach dem Kriegseintritt Italiens vor allem als Unterkunft für italienische Kriegsgefangene genutzt. Während des Krieges kam es regelmäßig zur Überbelegung des Lagers (teilweise Überbelegung von bis zu 7.000 Gefangenen), Krankheiten verbreiteten sich sehr schnell und aufgrund der allgemeinen Versorgungskrise litten die Soldaten oft unter Hunger und Kälte. Auf dem Lagerfriedhof wurden während des Krieges 2.363 Italiener, 75 Russen, 9 Serben, 9 Montenegriner, 8 Rumänen und 29 Angehörige der k.u.k. Armee begraben.

Am 1. November 1918 desertierte ein großer Teil der Wachsoldaten, woraufhin die italienischen Soldaten das Kommando im Lager an sich reißen konnten. Das Kriegsministerium erfuhr davon erst tags darauf, da es seine ganze Aufmerksamkeit auf die Waffenstillstandsverhandlungen mit Italien legte und das Hilfsgesuch des Lagerkommandanten nicht weitergereicht wurde. Bereits in den ersten Novembertagen 1918 reisten die meisten Italiener in ihre Heimat ab, der letzte italienischen Soldat verließ Sigmundsherberg am 20. Februar 1919.

Insgesamt wurde eine knappe Million Lebensmittelpakete aus Sigmundsherberg an die mehr als 600.000 als bedürftig geltenden Wienerinnen und Wiener verteilt (circa 30% der gesamten Stadtbevölkerung!). Die Pakete enthielten unter anderem Schiffszwieback, Brot, Reis, Schokolade, Kondensmilch, Hirse und Bohnen, aber auch Kleidungsstücke und Kosmetikartikel.

Link:

Die Sigmundsherberger Liebesgaben (Neues 8 Uhr-Blatt vom 9. Dezember 1918)

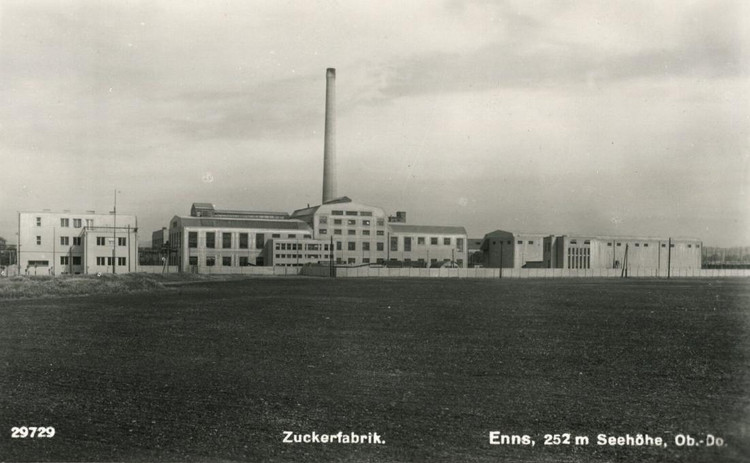

Am 10. Dezember 1918 berichtete die Linzer Tages-Post über das Vorhaben eine neue Zuckerfabrik in Oberösterreich zu errichten:

"Wie wir erfahren, beabsichtigt der landwirtschaftliche Verband für Oberösterreich eine Zuckerfabrik in unserem Kronlande zu erbauen. Durch die Errichtung dieser Fabrik soll wenigstens ein Teil des Zuckerbedarfes unserer Bevölkerung auf heimischem Boden erzeugt und Oberösterreich in dieser Beziehung soweit als möglich vom Auslande unabhängig gemacht werden. Wohin die Fabrik zu stehen kommen soll, ist dermalen noch nicht bestimmt. Hauptsache wird es aber dann sein, unsere Landwirte für die Kultur der Zuckerrübe zu gewinnen, gedeihen würde er in unserem Boden jedenfalls ganz gut, Von dem Fortschreiten der Vorarbeiten, die gegenwärtig getroffen werden, wird es abhängen, ob und wann mit dem tatsächlichen Baue der Fabrik begonnen werden wird."

Das Ende der Monarchie bedeutete auch eine Bedrohung für die Zuckerversorgung Österreichs, da die Hauptanbaugebiete für Zuckerrüben nun im Ausland lagen, nämlich in der Slowakei und in Mähren. Unmittelbar nach dem Weltkrieg scheiterten noch erste Versuche in Aurolzmünster, Ranshofen oder in Suben eine Zuckerfabrik zu gründen. Der Hauptgrund lag im anfänglichen Misstrauen der Bauern gegenüber dem Zuckerrübenanbau, obwohl sowohl die Bodenbeschaffenheit und das oberösterreichische Klima für den Rübenanbau sehr gut geeignet sind. Es sollte deshalb bis 1929 dauern bis in Enns eine Zuckerfabrik errichtet werden konnte, die in der Folge etwa etwa 14% der jährlich in Österreich angebauten Zuckerrüben verarbeitete.

In den 1980er Jahren rutschte die österreichische Zuckerindustrie allerdings in eine Krise, die Strukturbereinigungen notwendig machten. Diese führten zu einigen Werksschließungen, von denen 1988 auch die Fabrik in Enns betroffen war. Heute befindet sich in der ehemaligen Ennser Zuckerfabrik das Kulturzentrum "d'Zuckerfabrik".

Links:

Geplante Errichtung einer Zuckerfabrik in Oberösterreich (Linzer Tages-Post vom 10. Dezember 1918)

Weiterlesen: Die Geschichte des österreichischen Zuckerrübenanbaus (Vereinigung der österreichischen Rübenbauernorganisationen)

Die junge Republik sah sich in ihren Anfangstagen zahlreichen jetzt überflüssigen Hinterlassenschaften der habsburgischen Monarchie gegenüber, die rasch zu Geld gemacht werden mussten, um die drückende Not der Nachkriegszeit zu lindern. Die Illustrierte Kronen-Zeitung berichtete am 11. Dezember 1918 in einem lebhaften Artikel von einer gut besuchten Versteigerung von Lipizzaner und Kladruber Pferden im "Hofmarstallgebäude" in der Wiener Hofstallstraße 1 (heute der Fußgängern vorbehaltene Weg vor dem Eingang in das Museumsquartier in Wien-Neubau):

"Einige tausend Kauflustige und Neugierige hatten sich schon lange vor Beginn der Lizitation im großen Hofe des Gebäudes eingefunden. Der geräumige Hof konnte die vielen Menschen kaum fassen. Die Fenster, die in den Hof mündeten, die Bäume, ja selbst einige Leitern, die zufällig an der Wand lehnten, waren von den Kauflustigen besetzt. Unter diesen bemerkte man Gewerbetreibende, Fiaker, Landwirte, auch Offiziere und Pferdehändler [...] Die Preise wurden infolge der großen Kauflust sprunghaft in die Höhe getrieben. Die Pferde, die um 2000 bis 3000 ausgerufen wurden, erzielten Preise, die sich zwischen 9000 und 27.000 Kronen bewegten. Diesen höchsten Preis erzielten zwei Kladruber Schimmelhengste."

Kladruber ist eine Pferderasse aus dem heute in der Tschechischen Republik liegenden ehemaligen k.u.k. Gestüt Kladruby nad Labem, das in einem Atemzug mit Gestüten im heute slowenischen Lipica oder im steirischen Piber genannt wird. Die eleganten Kladruber Pferde wurden seit 1552 vor allem für zeremonielle Anlässe bei Hof gezüchtet, für die nur Schimmel in Frage kamen.

Link:

Eine bewegte Pferdeauktion im Hofstallgebäude (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 11. Dezember 1918)

Am 12. Dezember 1918 berichtete das Neuigkeits-Welt-Blatt über einen tags zuvor eingebrachten Gesetzesantrag des christlichsozialen Abgeordneten Franz Scholz an die Provisorische Landesversammlung Niederösterreichs. Der Antrag betraf die Aufhebung des Zölibats für Volksschullehrerinnen: Heute kaum mehr vorstellbar, war es Volksschullehrerinnen in den niederösterreichischen Landgemeinden verboten zu heiraten. In Wien wurde das Lehrerinnenzölibat bereits 1911 aufgehoben. Das Verehelichungsverbot hatte seine Grundlage vor allem in der vor dem Weltkrieg herrschenden Vorstellung, dass eine Frau der Doppelbelastung aus Beruf und Familie nicht gewachsen wäre. Die Aufhebung des Eheverbots, die schlussendlich am 12. März 1919 in Kraft trat, wurde einerseits menschenrechtlich, aber auch biologistisch argumentiert:

"Wenn weibliche Lehrkräfte, wie es ja unzweifelhaft ist, erforderlich sind, so dürfen ihnen auch ihre Menschenrechte dadurch nicht verkürzt werden, daß, wenn sie sich verheiraten, sie dann ihrer Lebensstellung verlustig erklärt werden. Für die Aufhebung des Lehrerinnen-Zölibats sprechen auch offenkundige ethische Gründe; überdies ist die Aufhebung des Lehrerinnen-Zölibats auch in einer Zeit, die unsern jugendlichen Nachwuchs so furchtbar dezimiert hat, als eines der Mittel zur Erhaltung unsres Volkes eine Notwendigkeit."

Sogar nach 1945 schlugen die Landesregierungen von Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Wiedereinführung des gesetzlichen Lehrerinnen-Zölibats vor. Diesen Bestrebungen wurden aber 1949 mit dem Landeslehrer-Gehaltsüberleitungsgesetz ein endgültiger Schlussstrich gesetzt.

Links:

Das Ende des Zölibats der Lehrerinnen (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 12. Dezember 1918)

Weiterlesen: 1918-2018. 100 Jahre Provisorische Landesversammlung Niederösterreich (PDF)

Mit dem Waffenstillstand von Villa Giusti am 3. November 1918 endete der Erste Weltkrieg für Österreich-Ungarn. Zu diesem Zeitpunkt war der Zerfall der Monarchie bereits vorhersehbar, weshalb sich in den heutigen Bundesländern provisorische Landesregierungen bildeten, die im Lauf des Novembers 1918 nach und nach ihren Beitritt zur neuen Republik verkündeten. Probleme bereiteten allerdings die nicht-deutschsprachigen Teile der Steiermark und Kärntens beziehungsweise der Anspruch Italiens auf das deutschsprachige Südtirol. Während die Steiermark und Tirol hinsichtlich der Grenzziehung auf die kommende Friedenskonferenz vertrauten, beschloss die Kärntner Landesregierung am 5. Dezember 1918 Gebietsansprüchen des SHS-Staates (Staat der Slowenen, Kroaten und Serben) mit Waffengewalt entgegenzutreten ("Kärntner Abwehrkampf").

Gebietsansprüche wurden aber nicht nur mit Waffengewalt durchgesetzt oder abgewehrt, sondern auch propagandistisch vorangetrieben. Im Fall von Kärnten erhob der SHS-Staat nicht nur auf das mehrheitlich slowenische Südkärnten Anspruch, sondern auch auf die beiden Städte Klagenfurt und Villach, die damals zu etwa 90% deutschsprachig waren. Der Anspruch auf die beiden Städte wurde in einem von Dr. C. Oblak gezeichneten Artikel im Slovenski Narod vom 2. Dezember 1918 mit der angeblichen Bereitschaft der Bevölkerung dieser Städte erklärt, sich sofort als Slowenen zu bekennen, würden Klagenfurt und Villach dem SHS-Staat zugeschlagen; außerdem wurde behauptet, dass die Bevölkerung Klagenfurts um die Mitte des 19. Jahrhunderts sowieso mehrheitlich slowenischsprachig gewesen wäre.

Die in Klagenfurt erscheinenden deutschnationale Tageszeitung Freie Stimmen konterte im Propagandakrieg, nahm es aber am 13. Dezember 1918 ihrerseits mit der Geschichte und den Zahlen auch nicht besonders genau:

"Die Behauptung, daß Klagenfurt vor 50 Jahren seiner Mehrheit nach slowenisch gewesen wäre, ist bereits wiederholt […] als eine grobe Geschichtslüge und Tatsachenfälschung erwiesen worden. Der Begründer der national-slowenischen Bewegung in Kärnten und deren erster politischer Führer Andreas Einspieler selbst hat schon 1861 die Angabe des Statistikers Ficker, der für 1861 die Zahl der Deutschen in Klagenfurt mit 6279 und die der Slowenen mit 7200 berechnete, mit den Worten abgetan: 'So was kann doch nur ein Dichter schreiben'. Das genügt wohl zur Kennzeichnung der frechen Fälschungen Dr. Oblaks, über welche selbst die Kühe in den Kärntner Stallungen lachen."

Tatsächlich war das mehrheitlich deutschsprachige Klagenfurt, slowenisch Celovec, für die slowenische Bevölkerung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts das bedeutendste gesamtslowenische kulturelle Zentrum der Habsburger Monarchie. 1851 entstand in Klagenfurt mit dem Mohorjeva Verlag der größte slowenische Buchverlag, 1851 wurde am Klagenfurter Gymnasium sowie an der Lehrerbildungsanstalt das Unterrichtsfach Slowenisch für "geborene Slovenen" eingeführt, für das sich aber auch anderssprachige Schüler anmelden konnten, und schon Ende des 18. Jahrhunderts erging für Klagenfurt eine zweisprachige Marktordnung. In Klagenfurt hatten Ende des 19. Jahrhunderts circa 25 slowenische Vereine ihren Hauptsitz und die Bewohner der meisten Umlandgemeinden sprachen mehrheitlich Slowenisch.

Auch ist Klagenfurt mit den Namen zweier für das heutige Slowenien bedeutender Personen eng verbunden: Der Physiker Josef Stefan, nach dem heute die bedeutendste Forschungseinrichtung Sloweniens benannt ist, kam in Klagenfurt zur Welt, und in der Innenstadt erinnert eine Gedenktafel an den langen Aufenthalt des Dichters France Prešeren, Schöpfer des Textes der slowenischen Nationalhymne.

Links:

Slowenischer Geschichts- und Tatsachenfälscher (Freie Stimmen vom 13. Dezember 1918)

Weiterlesen: Monarchieende und Abwehrkampf

Weiterlesen: Katja Sturm-Schnabl, Bojan-Ilja Schnabl (Hg.), Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška. Von den Anfängen bis 1942 (Open Access PDF)

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg kam es in Österreich zu einer Reihe von Prozessen gegen Offiziere der k.u.k. Armee wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Kriegsverbrechen. Diese Prozesse waren, ganz anders als 1945, nicht von außen angestoßen, sondern wurden von der jungen Republik aus eigenem Antrieb durchgeführt. In Anbetracht tausender Hinrichtungen während des Kriegs, viele davon ohne Gerichtsverfahren, Missachtung standgerichtlicher Vorgaben und anderer Vorfälle, war der Ruf der alten Armee und insbesondere deren Offizierscorps zerstört. Zu den "clamorosen" Fällen gehörten Verfahren gegen Feldmarschallleutnant Alois Pokorny, Generalmajor Josef Teisinger von Tüllenburg oder Feldzeugmeister Stefan Freiherr von Ljubićić.

Am 14. Dezember beschäftigte sich mehrere Zeitungen, darunter auch die Illustrierte Kronen-Zeitung, mit dem Fall des als aufbrausend und streng geltenden Feldmarschallleutnants Pokorny:

"Die zur Ueberprüfung von Feldgerichtsurteilen eingesetzte Kommission hat dem Staatsamte für Heerwesen nachstehende Meldung erstattet: Am 14. August 1914 fand vor dem Standgerichte bei der k.u.k. 11. Inf.-Truppendivision in Brzesany die Verhandlung gegen den Müllergehilfen Johann Grecko aus Wojnilow, Bezirk Kalusz, wegen Verbrechens der Mitschuld an der Ausspähung statt. Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, er habe am 5. August abends in Lipica Dolna bei Rohatyn, als dort eine Abteilung des Inf.-Reg. 58 eintraf, vor der Mühle, in der er angestellt war, einem versteckten unentdeckt gebliebenen Ausspäher die Ankunft der Truppen im Orte und die Stärke der Truppen durch Lichtsignale bekanntgegeben. Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld und erklärte, er habe vor Bekannten scherzweise ein Kunststück produziert indem er Petroleum in den Mund nahm und es auf brennende Zündhölzchen blies, wodurch längere und kürzere Flammen entstanden seien. Tatsächlich wiederholte der Angeklagte späterhin sein Kunststück vor Offizieren und Gendarmen. Der Angeklagte, der nicht lesen und schreiben konnte, zeigte einen derartig tiefen Grad von Bildung und Intelligenz, daß die Möglichkeit der ihm angelasteten Tat die Beherrschung des Morse-Alphabets oder anderer Lichtverständigungsmethoden dem Standgericht zweifelhaft erschien. Nach durchgeführter Verhandlung faßte das Gericht den Beschluß, zur Durchführung nötiger Erhebungen das Standrechtsverfahren in das ordentliche Verfahren überzuleiten. Als der Verhandlungsleiter Hauptmann-Auditor Stefan Tysowski dem zuständigen Kommandanten FML. Alois Pokorny von diesem Ausgange der Verhandlung berichtete, zerriß dieser das Verhandlungsprotokoll und erteilte dem Verhandlungsleiter den Befehl, ein neues Standgericht zusammenzusetzen und den Angeklagten unbedingt im Laufe desselben Tages verurteilen und justifizieren zu lassen. Als Hauptmann-Auditor Tysowski ein solches Vorgehen als ungesetzlich und seiner beschworenen Eidespflicht als zuwiderlaufend bezeichnete, drohte FML. Pokorny, für den Fall der Nichtausführung des Befehles das sofortige standrechtliche Einschreiten gegen den Hauptmann-Auditor an. Unter dem Drucke dieser Drohung, die einer Todesdrohung gleichkam, ordnete Hauptmann Tysowski eine neue Verhandlung an, die mit der Verurteilung des Angeklagten nur mit Rücksicht auf sein nichterwiesenes Alter zu zehn Jahren schweren Kerkers endete."

Wäre Grecko nachweislich älter als 20 gewesen, wäre er nach seiner Verurteilung an Ort und Stelle hingerichtet worden. Greckos Verurteilung wurde aber im Oktober 1914 vom Obersten Militärgerichtshof aufgehoben und ein neues, diesmal ordentliches, Verfahren angeordnet. Dazu kam es aber nicht, da Grecko die Flucht aus der Gefangenschaft gelang. Zwar wurde das Verhalten Feldmarschallleutnants Pokorny als gesetzwidrig erkannt, hatte aber während des Kriegs keine Folgen für ihn.

Erst in der Republik kam es zum Strafverfahren gegen Alois Pokorny, das am 20. November 1919 mit einem heftig umstrittenen Freispruch endete. Vor dem Gericht gab Pokorny zu, bewusst gegen geltendes Recht verstoßen zu haben, was aber im Krieg – so Pokorny – ausnahmsweise notwendig wäre. Er hätte deshalb nicht rechtswidrig gehandelt, da er "höhere Rücksichten" gewahrt hätte. Nach heutigen Maßstäben wäre der Feldmarschallleutnant vermutlich schuldig gesprochen worden (vgl. Wolfgang Doppelbauer, Zum Elend noch die Schande. Das altösterreichische Offizierskorps am Beginn der Republik, Wien 1988).

Links:

Die Urteile der Feldgerichte. Ein Justizverbrechen auf Befehl des FML. Pokorny (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 14. Dezember)

Wie man Justizmorde organisiert hat (Arbeiter-Zeitung vom 14. Dezember 1918)

"Das bei allen Einheimischen und Fremden bekannte Kaffeehaus gegenüber dem Wahrzeichen Wiens, dem alten Steffel, das 'Cafe de l'Europe', das im Laufe der Jahre selbst zu einer Art Wahrzeichen geworden ist, wird am 15. Dezember geschlossen, in den Räumen desselben wird eine Bankfiliale errichtet werden. Der Besitzer Herr Ludwig Riedl zieht sich ins Privatleben zurück. Die Schließung des 'Café de l'Europe' ist ein lokalhistorisches Ereignis, weil es nicht nur in Wien ungemein populär, sondern auch im Auslande sehr bekannt war. Vor nunmehr 32 Jahren hat der damals noch junge Ludwig Riedl – er wird jetzt sechzig Jahre alt – das Kaffeehaus übernommen und bald war er im Kreise seiner Berufsgenossen als der Reformator des Wiener Kaffeehauses bekannt und anerkannt. Er war mit Erfolg bemüht, das Wiener Kaffeehaus in weltstädtischem Stil auszugestalten. Insbesondere sollte in den großen Wiener Kaffeehäusern womöglich jeder Ausländer eine Zeitung seiner Heimat und seiner Muttersprache finden. Ludwig Riedl war im Geschäfte unermüdlich tätig und hatte eine große Stütze an seiner Gattin, Frau Luise Riedl, die ihm vor einigen Monaten durch den Tod entrissen wurde. Der Besuch des 'Café de l'Europe' steigerte sich zu einer beispiellosen Höhe und im Karneval waren die weiten Räume die ganze Nacht hindurch bis zum tagenden Morgen dicht besetzt. Eine Spezialität waren die Silvesternächte im 'Café de l'Europe'. Da saßen dichtgedrängt Hunderte von Gästen beim Punsch, oder Champagner und begrüßten das neue Jahr. Das 'Café de l'Europe' ist jahrzehntelang – welcher Gegensatz zu den jetzigen Verhältnissen – überhaupt nicht geschlossen worden."

Das ursprüngliche Café de l'Europe, das täglich bis in die frühen Morgenstunden geöffnet hatte, entstand 1874 an der Ecke Stephansplatz 8A und der Jasomirgottstraße. Zu den Gästen des beliebten Etablissements zählten vor dem Ersten Weltkrieg neben Angehörigen des Kaiserhauses, Offiziere, Diplomaten und Künstler, unter ihnen auch Gustav Mahler. Nach dem Einzug einer Bank in den am Stephansplatz gelegenen Räumlichkeiten, übersiedelte das Café Ende 1918 in den in der Jasomirgottstraße gelegenen hinteren Gebäudetrakt. 1933 wurde es zum Treffpunkt deutscher Emigranten – darunter auch auch Bertolt Brecht –, die vor dem Nationalsozialismus flüchteten. Knapp vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs brannte das Café aus und wurde 1951 als erstes Espresso Wiens an der Adresse Graben 31 wiedererrichtet. Bis heute ist es im Stil der 1950er-Jahren erhalten geblieben.

Link:

Das Ende des "Café de l'Europe" (Wiener Bilder vom 15. Dezember 1918)

Mitte Dezember fand in Linz-Urfahr im Gasthaus "Zur Stadt Wien" ein Abschiedsfest für Straßenbahnschaffnerinnen und Wagenführerinnen statt. Um die Männer, die in den Krieg ziehen mussten, zu ersetzen, wurden im sogenannten Kriegsfrauendienst unter anderem Schneeschauflerinnen, Post-, Telefon- und Eisenbahnbeamtinnen sowie Briefträgerinnen angestellt. Während Frauen als Arbeiterinnen schon länger berufstätig waren, übernahmen ab 1914 bürgerliche Frauen früher von Männern beherrschte Berufe. Die "versuchsweise Verwendung weiblicher Kräfte" sollte nur für die Dauer des Kriegs gelten. In Linz sollte es mit Jahresende 1918 für die Straßenbahnerinnen soweit sein, wie die Linzer Tages-Post am 16. Dezember 1918 berichtete:

"Die Schaffnerinnen und Wagenführerinnen der Linzer Straßenbahn veranstalteten einen Abschiedsabend für sich und zugleich den Begrüßungsabend für die aus dem Felde heimgekehrten männlichen Angestellten der Straßenbahn. Die geräumigen Säle des Gasthofes 'Zur Stadt Wien' waren bis auf das letzte Plätzchen gefüllt […] Während des Festes, das durch musikalische Vorträge eingeleitet wurde, ergriff zunächst Direktor Scheinig das Wort und dankte dem weiblichen Personale, das im Laufe des Krieges in den Dienst gestellt wurde, für die bewiesene Pflichttreue und Tüchtigkeit und dafür, daß es den männlichen Kollegen nun einsichtsvoll, ohne Groll und Neid wieder Platz mache […] Nach Schluß des Programmes tanzten die Schaffnerinnen und Wagenführerinnen bis in die Morgenstunden, dann vertauschten sie das Dirndlgewand und gingen unverdrossen wieder in den Dienst."

Das Gasthaus "Zur Stadt Wien" lag in der Mühlkreisbahnstraße 11, wo sich zuvor der erste Sitz der Urfahraner Bezirkshauptmannschaft befand. Später wurde daraus der "Kaiser-Wirt", der 2014 schließen musste. Heute steht an dieser Adresse ein Neubau.

Links:

Abschied der Straßenbahnschaffnerinnen und Wagenführerinnen (Linzer Tages-Post vom 16. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Der Frauentag (24. März 1918)

Heute vor 100 Jahren: Schaffnerinnen (11. Jänner 1917)

Heute vor 100 Jahren: Die Frau nach dem Kriege (25. Dezember 1917)

Heute vor 100 Jahren: Frauen von heute (11. November 1918)

Am 17. Dezember 1918 berichtete die Illustrierte Kronen Zeitung von einem tragischen Unfall im Wiener Freihausviertel, das 2 Kindern das Leben kostete:

"Im Freihaus auf der Wieden lagen in einem Nebengebäude vollständig unbeaufsichtigt Handgranaten und andere Explosivkörper. Mehrere Jungen, die jetzt wegen Kohlennot Schulferien haben, gelangten in diesen Raum und fanden die Handgranaten. Sie betrachteten sie neugierig, wohl in Unkenntnis ihrer Gefährlichkeit, und spielten mit dem gefährlichen Spielzeug. Plötzlich ertönte eine furchtbare Detonation, die in der weitesten Umgebung gehört wurde. Von allen Seiten kamen Leute herbei und gingen den entsetzlichen Jammerrufen nach, die aus dem Zimmer ertönten. Sie fanden vier Jungen, die sich mit zum Teil grauenhaften Wunden in ihrem Blut wälzten. Die Rettungsgesellschaft leistete den Kindern erste Hilfe. Es sind vier Knaben aus der Nachbarschaft. Verletzt wurden: der 12jährige Hausmeisterssohn Fritz Erber, Kettenbrückengasse 18 wohnhaft (Weichteilezerreißungen am Körper, innere Verletzungen und Wunden im Gesichte, an den Händen und am rechten Bein); der 11jährige Schneidersohn Stephan Just, Rechte Wienzeile 39 (Weichteilezerreißung, innere Verletzungen und Wunden im Gesicht am Oberschenkel und Bauch); der 13jährige Drechslersohn Josef Rürlich, Rechte Wienzeile 60 (Weichteilezerreißungen und innere Verletzungen sowie Wunden im Gesicht, auf der Hand und am Knie) und der 13jährige Bürgerschüler Franz Behrend, Kettenbrückengasse 20 (Wunden am Scheitel und eine Nervenerschütterung). Entsetzlich waren die Klagen der vier verletzten Jungen. Dr. Hawranek brachte sie ins Wiedner Krankenhaus. Auf dem Wege dorthin ist Fritz Erber gestorben."

In der Nacht nach dem Unfall verstarb auch Joseph Rürlich. Dieser Unfall veranlasste den Autor des Artikels zur Forderung nach einer besseren Aufklärung über Waffen:

"Im Weltkrieg hat der menschliche Erfindungsgeist traurige Triumphe gefeiert, die sich leider auch jetzt im Frieden fortsetzen. Die unheilvollen Kräfte, die in den Mordwerkzeugen und Zerstörungsmaschinen schlummern, wissen nichts von Krieg oder Frieden, sie sind stets bereit, sich zu betätigen und Unheil und Vernichtung um sich zu verbreiten […] Das unselige Spiel mit Handgranaten hat sich wieder furchtbar gerächt. Es zeigt sich, daß die bisherigen Warnungen und Mahnungen vergeblich waren. Leider haben wir jetzt Schulferien, aber beim Wiedergewinn des Unterrichtes wäre es gewiß zweckentsprechend, die Kinder unter Anführung dieses Falles auf die gräßlichen Wirkungen des Todesspielzeuges aufmerksam zu machen. Die Katastrophe im Freihaus soll aber auch für alle Erwachsenen ein Ansporn sein, überall wo es in ihren Kräften steht, durch Mitteilung und Belehrung die Wiederholung solcher Unglücksfälle nach Möglichkeit zu verhüten."

Link:

Das Todesspielzeug (Illustrierte Kronen Zeitung vom 17. Dezember 1918)