Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Schon während des Ersten Weltkriegs kam es zu einem Kohlenmangel, der sich nach dem Krieg nahtlos fortsetzte. Neben Theatern und Kinos mussten auch Schulen im Winter immer wieder geschlossen bleiben, da Heizmaterial fehlte, und natürlich war vom Kohlenmangel auch der Eisenbahnverkehr betroffen. Der Staatsrat der deutschösterreichischen Republik suchte daher nach alternativen zur Kohle und zog dabei vor allem Strom aus Wasserkraft in Erwägung, wie die Neue Freie Presse am 18. Dezember 1918 berichtete :

"Durch eine Mitteilung des Staatskanzlers ist bekannt geworden, daß der Staatsrat als eine der ersten und wichtigsten großen Aufgaben der staatlichen Investitionstätigkeit den Ausbau der Wasserkräfte betrachtet und diese Angelegenheit derart fördern will, daß mit den Arbeiten im Terrain bereits im Frühjahr 1919 begonnen werden kann […] Nichts wäre jedoch verfehlter, als wenn man derartige Investitionsbauten einzig und allein vom Standpunkte der Notstandsarbeiten betrachten wollte. Deutschösterreich kann sich den Luxus nicht leisten, seine Arbeitskraft für Herstellungen aufzuwenden, die eine volle Rentabilität, eine starke Erhöhung der Produktion oder eine entsprechende Ersparnis von fremden Rohstoffen nicht gewährleisten. Von diesen Gesichtspunkten aus ist der Gedanke, die Wasserkräfte auszunützen, wärmstens zu begrüßen, denn da Deutschösterreich über eine genügende eigene Kohlenproduktion nicht verfügt, so werden die neuen großen Aufgaben, welchen sich der Staat unterzieht, zur Folge haben, daß in steigendem Maße die Einfuhr von Kohle erspart und dadurch der Warenaustausch mit dem Auslande erleichtert wird. Alle Rechnungen, welche hinsichtlich der relativen Rentabilität bei der Ausnützung der Wasserkräfte seinerzeit aufgestellt wurden, haben dadurch eine große Verschiebung erfahren, daß die Kohlenpreise fast auf das fünffache gegenüber dem Friedensjahren gestiegen sind."

Das erste Wasserkraftwerk auf dem Boden der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurde 1880 von Josef Werndl im oberösterreichischen Steyr in Betrieb genommen. Im Rahmen der "Electrischen Landes-, Industrie-, Forst-und culturhistorischen Ausstellung" 1884 ließ Werndl die Stadt als erste in Europa mit Strom aus Wasserkraft beleuchten. Rasch sollten weitere Wasserkraftwerke in Andelsbuch, Rieden und Dornbirn in Vorarlberg entstehen. Allerdings blieb Wasserkraft wegen des reichen Kohlevorkommens in der Monarchie lange Zeit nur eine Randerscheinung.

Es war vor allem die Grenzziehung nach 1918, die Österreich von den Kohlengruben der ehemaligen Monarchie abschnitt und das Land zur intensiven Nutzung der Wasserkraft zwang. Bereits 1919 entstand daher das Wasserkraft- und Elektrizitätswirtschaftsamt (WEWA) und bereits 1937 kamen rund 82 Prozent der in Österreich erzeugten Energie aus Wasserkraftwerken.

Während des nationalsozialistischen Regimes wurde unter Ausbeutung Kriegsgefangener und KZ-Häftlinge der Kraftwerksbau weitergeführt beziehungsweise in Angriff genommen. Das bekannteste dieser Kraftwerke liegt in Kaprun. Bereits in den 1920er Jahren wurden dort erste Bauarbeiten vorgenommen; die Fertigstellung erfolgte allerdings erst 1955, mehr als 3 Jahrzehnte später. 2003 thematisierte Elfriede Jelinek das verdrängte Leiden der in Kaprun eingesetzten jüdischen Zwangsarbeiter im Theaterstück "Das Werk" und 2004 in ihrem Buch "In den Alpen".

Links:

Der Ausbau der Wasserkräfte (Neue Freie Presse vom 18. Dezember 1918)

Weiterlesen: Franz Mandl, Die Almen im Stausee des Wasserfallbodens Kaprunertal, Glocknergruppe (PDF)

Weiterlesen: Zur Geschichte der Wasserkraft in Österreich (flow – Der VERBUND-Blog)

Das Wiener Sportblatt berichtete am 19. Dezember 1918 über das Vorhaben ein neues Sportstadion im Wiener Prater zu erbauen:

"In der gestrigen Sitzung des Fußballverbandes konnte der Vorsitzende Dr. Abeles mitteilen, daß die Frage des Stadionbaues eine bedeutsame Wendung genommen habe. Der Präsident des Zentralverbandes Graf Colloredo-Mansfeld, habe mit Doktor Abeles beim Staatskanzler Dr. Renner vorgesprochen und ihm die Wünsche bezüglich Förderung des Stadionbaues vorgetragen. Der Staatskanzler habe nicht nur das lebhafteste Interesse für die Entwicklung des Körpersports bekundet, sondern auch die weitestgehende Unterstützung des Wunsches nach Ueberlassung der Jesuitenwiese zum Stadionbau zugesagt […] Weniger günstig lauteten die Mittleilungen des Staatskanzlers über die Beschaffung der Geldmittel. Er hält eine Staatsaushilfe derzeit für ausgeschlossen, empfahl aber, die Gemeinde Wien für das Projekt zu interessieren und hält auch die Gründung einer Aktiengesellschaft mit Beiziehung größerer Geldinstitute für aussichtsreich."

Bereits 1915 gab es Pläne in Wien ein Stadion zu errichten. Erste Entwürfe sahen einen Monumentalbau am Schönbrunner Fasangarten unmittelbar hinter der Gloriette vor, in dem neben einem Schwimmbad auch eine Autorennbahn untergebracht werden sollte. Heute steht dieses der Öffentlichkeit unzugängliche Areal im Schönbrunner Schlosspark als letzter Rest des ursprünglichen pannonischen Waldes unter Naturschutz; 2006 wurde der Fasangarten außerdem als wichtiger Rastplatz für Zugvögel zum "geschützten Biotop" erklärt.

Kriegsbedingt wurden die Stadionpläne in Schönbrunn nicht umgesetzt. Nach dem Weltkrieg begann die Standortdebatte von Neuem, wobei Standorte auf dem Cobenzl, im Augarten, auf der Döblinger Hohen Warte und der Jesuitenwiese verworfen wurden. Erst am 10. Jahrestag der Gründung der Republik, dem 12. November 1928, kam es zur Grundsteinlegung an der Prater Hauptallee. Drei Jahre später konnte das nach Plänen des deutschen Architekten Otto Erich Schweizer geplante österreichische Nationalstadion gemeinsam mit einer Freiluftradrennbahn und dem Stadionbad am 11. Juli 1931 feierlich eröffnet werden.

Link:

Der Bau eines Stadions (Sportblatt am Mittag vom 19. Dezember 1918)

Aufgrund der Finanzkrise der jungen Republik, die noch vielerorts in den Strukturen der einstigen Großmacht Österreich-Ungarn verstrickt war, konnten sich auch wichtige Institutionen staatlicher Unterstützung nicht mehr sicher sein. Am 20. Dezember 1918 berichtete die Wiener Allgemeine Zeitung etwa über den drohenden Konkurs des Karolinen Kinderspitals in Wien:

"Der Magistrat hat über Auftrag des Gemeinderates vom 26. November Erhebungen über die materielle Lage der Wiener Kinderspitäler gepflogen. Ungefähr gleichzeitig war ein Notschrei in den Zeitungen erhoben worden, daß das Karolinen-Kinderspital im 9. Bezirk, wenn nicht raschest Hilfe komme, bis 1. Jänner 1919 den Angestellten kündigen und den Betrieb einstellen müsse. In einer vor einigen Tagen dem Bürgermeister überreichten Eingabe ersuchte das medizinische Doktorenkollegium und das Verwaltungskomitee der genannten Anstalt mit dem Bemerken, daß eine Sanierung des Betriebes unbedingt notwendig sei und die Anstalten beim Ausbleiben der erforderlichen Hilfe spätestens am 1. März 1919 den Betrieb einstellen müssen, den Bürgermeister, er möge die nötigen Verfügungen treffen, damit der Betrieb aufrechterhalten werden könne."

Die drohende Schließung des Kinderspitals konnte durch ein Darlehen der Stadt Wien im letzten Moment abgewendet werden. Das aus einer Stiftung Karoline Riedls finanzierte Karolinen-Kinderspital im Wiener Pfarrbezirk Lichtental wurde 1879 eröffnet und umfasste zu Beginn lediglich zwölf Betten. Im Laufe der Zeit wurde es vergrößert, 1906 um eine Säuglingsstation erweitert und 1913 durch einen Neubau ersetzt, der nun 120 kleinen Patientinnen und Patienten Platz bot.

Der Krankenhausbetrieb konnte noch bis in die 1970er Jahre aufrechterhalten werden und wurde 1977 in das Wiener Wilhelminenspital verlegt. Heute befindet sich am Standort Sobieskigasse ein Heim für behinderte Jugendliche mit Tagesheimstätte.

Link:

Ein Darlehen für das Karolinen-Kinderspital (Wiener Allgemeine Zeitung vom 20. Dezember 1918)

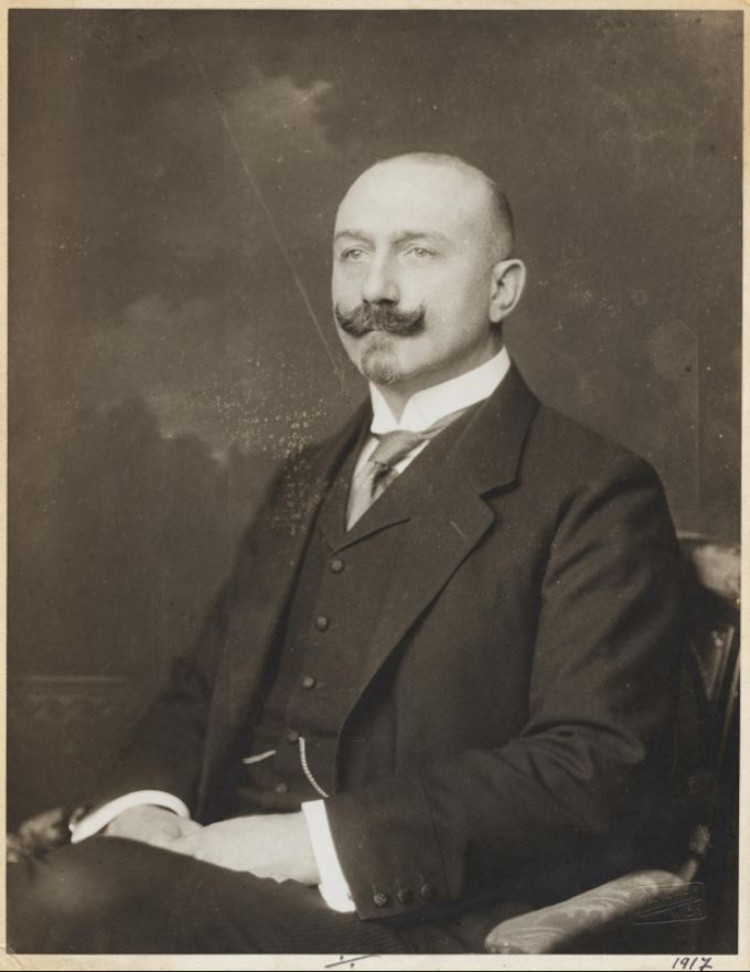

Ende Dezember 1918 berichteten die Tageszeitungen über das Ableben des als "roter Prinz" bekannten Konrad zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Diesen Beinamen erhielt der Hocharistokrat aufgrund seiner arbeiterfreundlichen Politik. Was Prinz Konrad von seinen aristokratischen Zeitgenossen auch noch unterschied war, dass er seine privilegierte soziale Stellung nicht ausnützte und sich in der Beamtenhierarchie von unten nach oben hocharbeitete. Am 21. Dezember 1918 verstarb der in der Öffentlichkeit durchaus beliebte "rote Prinz" bei einem Jagdausflug:

"Der populärste Aristokrat Oesterreichs, der 'rote Prinz' Konrad von und zu Hohenlohe, der die Beamtenhierarchie vom Bezirkshauptmann bis zum Ministerpräsidenten durchmessen, der in allen Sätteln der Verwaltung sein treffliches Talent und warmes soziales Empfinden bewiesen und bis vor kurzem Obersthofmeister gewesen, ist am 21. d. M. während einer Jagd in Steiermark einem Herzschlage plötzlich erlegen. Prinz Hohenlohe war kaum 55 Jahre alt geworden und hatte ein arbeitsreiches Leben hinter sich. Er begann als Beamter unserer politischen Behörden, avancierte rasch bis zum Bezirkshauptmann in Teplitz, wo er sich die Sympathien der Arbeiterführer zu sichern verstand; kam dann auf Umwegen über die Zentralstelle in Wien als Landespräsident in die Bukowina, wo er mit der alten korrupten feudalen Bojarenwirtschaft aufräumte und ein freisinniges Regime, sowie die mustergültigen Voraussetzungen für einen nationalen Frieden begründete. Als dann der schwierige Posten in Triest frei wurde, kam Hohenlohe, der sich ein Anrecht daraus erworben hatte, in vielsprachigen Gebieten als tüchtiger Makler geschätzt zu werden, als Statthalter dorthin."

In Triest setzte sich Hohenlohe-Schillingsfürst unter anderem für die Errichtung von Hafenbauten und der Karawankenbahn ein und trug damit maßgeblich zum Aufschwung der Stadt bei. Er setzte sich auch gegen den italienischen Irredentismus ein, was ihm besonders aus Rom viel Kritik einbrachte. Dies führte dazu, dass er sich unmittelbar nach Kriegsende aus Triest zurückzog, um die italienische Neutralität zu Kriegsbeginn nicht zu gefährden. 1915 wurde Hohenlohe-Schillingsfürst Präsident des Rechnungshofs und noch im selben Jahr wurde er als Innenminister in die Regierung berufen. Erfolglos versuchte er Kaiser Karl vom sogenannten "Quadrilismus" zu überzeugen, nämlich die Föderalisierung der Monarchie durch ihre Aufteilung in 4 Teilstaaten: Österreich, Ungarn, Illyrien (Südslawen) und Polen.

Im Mai 1918 zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Sein Tod nur 7 Monate später kam überraschend: Auf der Jagd in der Steiermark erlegte er von einem Hochstand aus eine Wildente; als eine zweite Ente aufgescheucht wurde, blieb es im Hochstand still. Der "rote Prinz" verstarb an einem Herzinfarkt, womöglich im selben Augenblick wie sein letzter Abschuss.

Links:

Konrad Prinz von Hohenlohe † (Wiener Bilder vom 29. Dezember 1918)

Weiterlesen: Konrad Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst

Am 22. Dezember 1918 fand die Versteigerung des Hausmobiliars der aufgelösten königlich-ungarischen Leibgarde statt. Möbel, Bilder, Matratzen, Reitutensilien und anderes mehr kamen unter den Hammer und konnten vor der Auktion in der ehemaligen Reitschule der Kaserne der Leibgarde in der Lerchenfelderstraße besichtigt werden:

"Das Publikum beteiligte sich lebhaft an der Versteigerung und die Besserungen erfolgten in raschem Tempo. Ein Schreibtisch aus der Zeit Maria Theresias erzielte den Erstehungspreis von 1800 K., ein alter lombardischer Tisch 1900 K. Auch die Bilder fanden reges Interesse. Moderne Gebrauchsgegenstände, die in bunter Fülle zu sehen waren, wurden reißend abgesetzt. Eiserne Betten mit Roßhaarmatratzen erreichten Preise bis zu 419 K., eine feuerfeste Kasse wurde auf 2900 K. gesteigert; lederne Reithosen, von denen 48 Stück vorhanden waren, erreichten Preise bis 310 K. und Schreibmaschinen bis 2100 K. Der Gesamterlös, der rund 60,000 K. ausmachte, fällt, wie bereits mitgeteilt der Mannschaft der Leibgarde-Reiterschwadron als Abfertigung zu."

Der Gesamtertrag der Versteigerung betrug umgerechnet etwa 30.000,- Euro (1918 hatte eine Krone einen Wert von circa 0,50 Euro). Die königlich-ungarische Leibgarde war in der Nähe der Wiener Hofburg und den kaiserlichen Hofstallungen in einem Gebäudekomplex entlang der Museumstraße zwischen Stiftgasse und Lerchenfelderstraße untergebracht. Das Palais der königlich-ungarischen Leibgarde, das Palais Trautson, blieb nach dem Ersten Weltkrieg in ungarischem Eigentum. Erst 1961 wurde es von der österreichischen Bundesregierung als Sitz des Justizministeriums erworben. Teile des Palais westlich des Palais Trautson entlang der Stiftgasse mussten 1965 einem Bürohaus weichen. Auch die Kaserne samt Reitschule an der Lerchenfelderstraße wurde 1965 abgebrochen, um dort den Weghuberpark anzulegen.

Link:

Die Versteigerung in der Leibgarde-Reiterkaserne (Neues Wiener Tagblatt vom 23. Dezember 1918)

Die Wiener Abendpost berichtete am 23. Dezember 1923 über das Eintreffen der Vorhut der italienischen Waffenstillstandskontrollkommission in Wien, die auch vereinfachend als "Militärmission" bezeichnet wurde:

"Im Staatsamte für Heerwesen erschien heute eine vom italienischen Armeeoberkommando entsendete Kommission, bestehend aus Major Pentimalli und Oberleutnant Zileri, zu dem Zwecke, die Vorbereitungen für die Unterkunft einer italienischen Militärmission zu vereinbaren. Diese Mission wird aus 25 Offizieren und 112 Mann bestehen und hat den Zweck, die Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen in den Ländern des ehemaligen Österreich (mit Ausschluß Ungarns) zu überwachen. Sie wird unter Leitung des Generals Segre stehen und ihren ständigen Sitz in Wien haben. Die italienischen Offiziere wurden im Staatsamte für Heerwesen in Vertretung des abwesenden Staatssekretärs von den Unterstaatssekretären Dr. Deutsch und Dr. Waiß empfangen, die mit ihnen die nötigen Vereinbarungen trafen."

Diese von General Roberto Segre bis Jänner 1921 geleitete Militärmission war in mehrere Kommissionen gegliedert, die verschiedene Aufgaben hatten: unter anderem befasste sich eine Kommission mit der Übernahme von Urkunden und Akten, die die von Italien im Krieg erworbenen Gebiete betrafen oder eine andere mit der Restituierung von Kunstwerken, die während des Krieges aus den vorübergehend von k.u.k. Truppen besetzten italienischen Städten beziehungsweise aus den nun italienisch gewordenen Orten weggebracht wurden.

Darüberhinausgehend verlangte die italienische Regierung aber auch die die "Restitution" von Kunstwerken italienischer Herkunft in österreichischen Sammlungen, insbesondere aus dem Kunsthistorischen Museum und der heutigen Nationalbibliothek. Da die österreichische Regierung dem nicht nachkommen wollte, schritt die italienische Militärkommission auf Befehl Segres zur gewaltsamen und völkerrechtswidrigen Beschlagnahme verschiedener Kunstwerke und anderer historischer Objekte. Erst im Staatsvertrag von St. Germain 1919 wurde die Frage des Eigentums an Objekten historischen Interesses zwischen der Republik Österreich und den Nachfolgestaaten der Monarchie rechtlich geregelt und Italien dazu gezwungen zumindest einige der beschlagnahmten Kulturgüter zu retournieren.

Links:

Deutschösterreich (Wiener Abendblatt, Beilage zur Wiener Zeitung vom 23. Dezember 1918)

Weiterlesen: Yves Huguenin-Bergenat, Kulturgüter bei Staatensukzession. Die internationalen Verträge Österreichs nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie im Spiegel des aktuellen Völkerrechts, Berlin, New York, 2010

Der Enkel Franz Xaver Grubers – Komponist des Weihnachtslieds "Stille Nacht" –, Felix Gruber veröffentlichte in der Salzburger Chronik vom 24. Dezember 1918 einen ausführlichen Beitrag aus Anlass des 100. Geburtstags dieses wohl berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt, der mit einer Erinnerung an den eben zu Ende gegangenen Weltkrieg schloss:

"Noch eines möchte ich erwähnen: 'Stille Nacht' im Weltkriege! Es hat wohl keine Front gegeben, an der nicht – nach Möglichkeit – der Weihnachtsabend gefeiert worden wäre. Und 'Stille Nacht' durfte dabei nicht fehlen. Wie sehnsüchtig flogen da die Gedanken heimwärts zu den Lieben und wie bange gedachten diese des Mannes, Bruders, Bräutigams und Freundes draußen in den Sümpfen Polens, in den Pässen der Karpathen, im Süden am Isonzo und in den Bergriesen Tirols. Gar manches Tränlein und manch schwerer Seufzer mag 'Stille Nacht' gesehen und gehört haben. Mir ist besonders Weihnacht 1917 in Erinnerung. In unserer Abteilung waren Soldaten beinahe aller Nationen vertreten. Ich erhielt den Auftrag eine Weihnachtsfeier vorzubereiten. Als würdiges Gegenstück zur Gitarre der Uraufführung stand mir eine Ziehharmonika zur Verfügung. Auf der wurde 'Stille Nacht' 'studiert'. Als wir aber dann am Christabend das Liedlein sangen und aus 180 rauen Kriegerkehlen in nicht weniger als sechs verschiedenen Sprachen dieselbe Melodie erklang, während manches Auge feucht wurde, da fühlte auch ich stärker als je den Zauber der schlichten Weise und ich wünschte, Großvater und Mohr könnten hören und sehen, wie tief ergriffen wir alle ihr 'Stille Nacht' sangen [...] Nach harten, schweren Kriegsjahren ist 1818 'Stille Nacht' entstanden, nach ebensolchen feiert es heuer seinen 100jährigen Geburtstag. Als Friedenslied ward es gedichtet und komponiert, möge es bald im vollsten Sinne des Wortes wieder ein solches sein! Und zu dem verheißenden Weihnachtssang: Friede den Menschen auf Erden wird wieder so frisch und jubelnd wie vor hundert Jahren erklingen: Mohrs und Grubers Lied von der 'Stillen, heiligen Nacht'!"

Das mittlerweile in mehr als 300 Sprachen übersetzte Weihnachts- und Friedenslied "Stille Nacht" wurde von der UNESCO am 22. März 2011 in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen.

Links:

Stille Nacht. Heilige Nacht. Zum 100jährigen Geburtsfeste des Liedes (Salzburger Chronik vom 24. Dezember 1918)

Weiterlesen: Stille Nacht (UNESCO – Immaterielles Kulturerbe in Österreich)

Weiterlesen: Stille Nacht Gesellschaft

Weiterlesen: "Stille Nacht, heilige Nacht" in 52 Sprachen (Video)

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Redaktion der "Von Tag zu Tag Geschichten" wünscht Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten!

Theresa Brzekoupil, Stephan Neuhäuser

Am 25. Dezember 1918 berichtete das Neue Wiener Journal über (nach-)kriegsbedingt zunehmenden Ehescheidungen:

"Die durch das Kriegsende hervorgerufene Steigerung der Ehescheidungsprozesse, die sich nach der Rückkehr der Kriegsgefangenen aus Italien und Sibirien noch weiter erhöhen dürfte, hat eine merkwürdige, aber notwendige Begleiterscheinung hervorgerufen: Die Versöhnungsversuche en masse. Da es bei dem stetigen Anschwellen der Ehescheidungsklagen beim Zivillandgericht undurchführbar ist, daß die vorgeschriebenen Versöhnungsfahrten einzeln im Bureau des Vorsitzenden vorgenommen werden, wurde die Einrichtung getroffen, daß eine größte Anzahl von Ehescheidungswerbern gleichzeitig in einen der großen Säle versammelt werden, wo dann mit ihnen der vorgeschriebene, ohnehin nur eine Formalität bedeutende Versöhnungsversuch in der Weise vorgenommen wird, daß an alle Paare die gemeinsame Frage gerichtet wird, ob eine Versöhnung möglich sei. Auf diese Weise werden oft 40 bis 80Paare gleichzeitig zur Versöhnungsfahrt versammelt, und da alle mit dem Entschlusse zur Versöhnungsfahrt gehen, sich nicht zu versöhnen, ertönt auf die Frage des Vorsitzenden, bei Anwesenheit von 80 Paaren, ein hundertsechzigstimmiges 'Nein!' die Antwort. Dann wird die Protokollierung über die 'Aussichtslosigkeit des Versöhnungsversuches' vorgenommen und die Paare werden auf die auszuschreibende mündliche Verhandlung verwiesen. Der Eherechtsreformverein hat unter Anführung dieser 'Versöhnungsversuch en masse' den Nationalrat neuerdings auf die Notwendigkeit der sofortigen Inangriffnahme der Eherechtsreform aufmerksam gemacht."

Ein besonders prominenter Fall war im Dezember 1918 die Scheidung der Anna Kaff, geborene Reumann:

"Mit Rücksicht auf das gegenwärtig den Frauen eingeräumte aktive und passive Wahlrecht ist eine eben gefallene Gerichtsentscheidung von besonderem Interesse. Mit dieser Entscheidung wird ausgesprochen, daß die Vereinstätigkeit der verheirateten Frau einen Ehescheidungsgrund bildet, weil sie durch ihre politische Tätigkeit – im vorliegenden Falle spielen Gatte und Gattin im politischen Leben eine Rolle – ihren Pflichten als Hausfrau entzogen werde. Der Schriftsteller Siegmund Kaff brachte beim Zivillandesgericht einverständlich mit seiner Gattin Anna Kaff, geborene Reumann, einer Tochter des Abgeordneten und Vizebürgermeisters Jakob Reumann, eine Klage auf Trennung der Ehe wegen unüberwindlicher Abneigung ein. Diese wird von dem Ehegatten damit begründet, daß seine Frau seine Autorität nicht wahre. Auch habe sie so lange sie mit ihm lebte, die Hauswirtschaft vernachlässigt, wenn sie die Flucht in die Öffentlichkeit des Vereinslebens ergriffen habe. Die Gattin ihrerseits gab an, daß ihre heitere Gemütsart zu dem ernsten Wesen ihres Mannes nicht passe. Ihre Vereinstätigkeit könne ihr als einer im politischen Leben tätigen Frau nicht als Vernachlässigung ihrer Hausfrauenpflichten angerechnet werden. Nach Einvernehmung mehrerer Zeugen, darunter des Vaters der Gattin Jakob Reumann, sprach das Ziviltrauungsgericht die Trennung der Ehe aus dem Verschulden beider Ehegatten aus. Das Verschulden des Mannes wurde mit seinem allzu schroffen Vorgehen gegenüber der Frau, das Verschulden der Frau damit begründet, daß sie durch ihre Vereinstätigkeit ihre Pflichten als Hausfrau verletzt habe."

Anna Kaff war die Tochter des späteren Wiener Bürgermeisters Jakob Reumann und war so wie ihr Vater seit ihrer Jugend politisch aktiv. Nach ihrer Scheidung von Siegmund Kaff heiratete sie ihren Jugendfreund Julius Grünwald, den sie bereits während des Ersten Weltkrieges im Rahmen der Gewerkschaftskommission kennengelernt hatte und nahm dessen Namen an. Neben ihrer politischen Tätigkeit, verfasste Anna Grünwald Texte und Artikel für sozialdemokratische Zeitungen, etwa für Die Frau oder Die Unzufriedene. Am 25. Juni 1931 starb sie überraschend an Herzversagen.

Links:

Massenscheidungsprozesse beim Zivillandesgericht (Neues Wiener Journal vom 25. Dezember 1918)

Die politische Tätigkeit der Frau – ein Ehescheidungsgrund (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 24. Dezember 1918)

Weiterlesen: Anna Grünwald (Nachruf in Die Frau vom 1. August 1931)

In der humoristischen Wochenschrift Die Muskete erschien am 26. Dezember eine Karikatur Karl Alexander Wilkes, der österreichische Weltkriegsheimkehrer mehr als 60 Jahre nach dem Waffenstillstand von 1918 im Jahr 1980 zeichnete. Die "Fußwaschung", auf die sich die verarmten und zerlumpten Soldaten beziehen, war eine Zeremonie, in der der österreichische Kaiser ausgewählten Armen die Füße wusch. Dieses Ritual, das alljährlich zur Karwoche an jeweils 12 Frauen und 12 Männern vollzogen wurde, symbolisierte die christliche Nächstenliebe und Demut des kaiserlichen Hofs vor dem einfachen Volk. Die auserwählten Armen, die nach der Zeremonie reichlich beschenkt wurden, mussten allerdings über 80 Jahre alt sein, womit sich auch das von Wilke gewählte Datum "1980" erklärt.

Unmittelbar unterhalb der Karikatur Wilkes veröffentlichte Die Muskete ein Gedicht von Alfred Ehrmann-Falkenau, dem späteren Herausgeber der Badener Zeitung, mit dem Titel "Heimkehr":

Dein Schatten breit

Stand in der Tür,

Und Widerstreit

War jäh in mir!

Mein Aug' frohlockte:

"Er ist es! Er!"

Die Seele bockte:

"Ich glaub's nicht mehr."

Du tratest näher –

"Weh! Weh! Sein Geist...!"

Ich wußte nicht eher,

Daß du es seist,

Als bis dein Arm

Mich stark und warm

Wie sonst umfing

Und du mir sagtest:

"Dummes Ding!"

Der Lehrer, Schriftsteller und Musiker Alfred Ehrmann-Falkenau lebte in Baden bei Wien, verfasste zahlreiche Gedichte, war Autor auch heute noch beachteter Biografien von Johannes Brahms und Hugo Wolf sowie Mitbegründer der Badener Beethovengemeinde. Aufgrund seiner betont österreichisch-patriotischen Haltung verlor er 1938 nach der Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland seine Position als Chefredakteur der liberalen Badener Zeitung. Aus Verzweiflung und Angst vor nationalsozialistischer Verfolgung beging Ehrmann-Falkenau am 1. Oktober 1938 im oberen Kurpark der Stadt Baden Selbstmord. Seit 1958 erinnert dort ein Gedenkstein an ihn.

Ganz anders der Leipziger Karl Alexander Wilke, der ab 1903 in Wien als Ausstatter am Burgtheater und als Illustrator für das humoristische Magazin Die Muskete wirkte. Er war illegaler Nationalsozialist und wurde deshalb unmittelbar nach dem "Anschluss" 1938 kommissarischer Leiter des Österreichischen Bundesverlags. Schon in den frühen 1930er Jahren illustrierte er Bücher für den in Graz angesiedelten damals deutsch-völkischen und antisemitischen Leopold Stocker Verlag. Bis 1945 erschienen im Leopold Stocker Verlag weitere den Nationalsozialismus verherrlichende Bücher, die von Karl Alexander Wilke grafisch gestaltet wurden. Wilke starb 1954 in Wien.

Links:

Heimkehr (Die Muskete vom 26. Dezember 1918)

Weiterlesen: In Demut: Die Fußwaschungszeremonie

Weiterlesen: Die Geschichte des Leopold Stocker Verlags