Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Die Ausrufung der Republik Deutschösterreich hatte auch auf das viel zu umfangreiche Militär der ehemaligen Großmacht einschneidende Auswirkungen, wie Die Neue Freie Presse am 27. Dezember 1918 in Bezug auf geplante Restrukturierungsnaßnahmen in Militärbildungsanstalten berichtete:

"Für die Akademiker des ersten und zweiten Jahrganges und die Kadettenschüler des höchsten Jahrganges wurde in der bisherigen Infanteriekadettenschule in Breitensee ein Vorbereitungskurs zur Realschulreifeprüfung mit militärischem Internat eingerichtet. Hiezu würden vom Staatsamte für Unterricht eine Anzahl bewährter Schulmänner, aus den Kreisen der Wiener Mittelschulprofessoren herangezogen und mit der Aufgabe betraut, die bisherigen Militärschüler in intensivem Unterrichtsbetriebe noch im Laufe dieses Schuljahres für die Ablegung der Realschulreifeprüfung (mit einigen Erleichterungen) vorzubereiten. Für jene Militärakademiker, welche bereits aus eigenem Fleiße neben ihrer bisherigen militärischen Ausbildung die Reifeprüfung abgelegt haben, wurde dadurch vorgesorgt, daß an der ehemaligen Landwehrakademie in Wien für das laufende Schuljahr ein Studentenheim errichtet wurde, in welchem 180 der bedürftigsten und würdigsten Militärakademiker Aufnahme und Verpflegung finden. Schwieriger war die Frage der Ueberführung der früheren Kadettenschüler des ersten bis dritten Jahrganges, deren wissenschaftliche Vorbildung nicht zureichend ist, um ihren direkten Uebertritt in zivile Lehranstalten zulassen zu können. Für sie wurde in der Weise vorgesorgt, daß sie, wie in der ehemaligen Technischen Militärakademie in Mödling und in der bisherigen Infanteriekadettenschule in Graz, in Internaten gesammelt und von Zivilprofessoren unterrichtet, in die Lage versetzt werden, mit Beginn des nächsten Schuljahres ihren Uebertritt in Zivilschulen durchzuführen."

Vor 1918 konnten Kinder bereits ab dem Volksschulalter eine militärische Laufbahn einschlagen und ab dem 7. Lebensjahr sogenannte Militär-Untererziehungshäuser besuchen, ab dem 11. Lebensjahr die Kadetteninstitute, um die Ausbildung an der Militärakademie abzuschließen. Da der Bedarf an Militärpersonal in der jungen Republik wesentlich geringer war als in der Monarchie, musste nach Möglichkeiten gesucht werden, in Ausbildung befindliche Militärschüler in zivile Bereiche umzuleiten.

Erst während der Dollfuß-Schuschnigg Diktatur griff man die Tradition der ehemaligen Kadettenschulen mit der Gründung einer Militärmittelschule in Graz-Liebenau im Jahr 1936 wieder auf. In der Zweiten Republik fand die Offiziersausbildung ursprünglich in der Heeresschule in Enns statt, und seit 1958 in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Der an die Tradition der ehemaligen Kadettenschulen erinnernde Schulbetrieb am Wiener Neustädter Militärrealgymnasium wurde im Juni 2018 endgültig eingestellt.

Links:

Die Zukunft der Militärbildungsanstalten (Neue Freie Presse vom 27. Dezember 1918)

Weiterlesen: Website des im Juni 2018 geschlossenen Wiener Neustädter Militärrealgymnasiums

Die in Klagenfurt erscheinenden Freien Stimmen zogen 28. Dezember 1918, dem "Tag der unschuldigen Kinder", an dem des biblischen Kindermordes in Bethlehem gedacht wird, Parallelen zwischen dem Kindermord des König Herodes und der kriegsbedingten Hungersnot der Kinder in den besiegten Staaten:

"Dieser Tag, welcher alle Jahre zur Erinnerung an den Kindermord in Bethlehem wiederkehrt, ist doch im Vergleich zu dem großen Kindermord, welcher nun vor aller Augen in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert durchgeführt wird, als eine Kleinigkeit zu bezeichnen. Tausende und aber Tausende von unschuldigen Kindern werden durch die eingerissene MiIchnot hingemordet. Und wer trägt die Schuld daran? In erster Linie wohl diejenigen, welche diesen unglücklichen Weltkrieg und die damit verbundene Hungerblockade gemacht haben, und an dessen Folgen nun die Menschheit so furchtbar leiden muß. Aber auch jene sind von der schweren Schuld an dem traurigen Kindersterben nicht freizusprechen, welche mit kaltem Blute herzlos die durch Krieg und Hungerblockade geschaffenen Verhältnisse zu ihrem Nutzen auszunützen verstehen und keine Rücksicht auf ihre ärmeren Mitmenschen nehmen. Darum wird der ‚Unschuldige Kindertag‘ für alle Zeiten ein Schandmal sein für menschliche Selbstsucht, welche selbst die bittere Not hungernder Kinder nicht rühren und zu bessern vermochte."

Am 28. Dezember wird alljährlich im südlichen Kärnten, der Südsteiermark, im südlichen Burgenland und im heutigen Slowenien der Brauch des "Schappens" durchgeführt, der auch als "Frisch und G'sund" oder "Pisnen" bezeichnet wird. Der Brauch wurde zum ersten Mal um das Jahr 500 in einem nordafrikanischen liturgischen Kalender erwähnt und wird in Gedenken an den biblischen Kindermord von König Herodes in Betlehem begangen. Die christliche Kirche betrachtet die ermordeten Kinder als "Erstlingsmärtyrer", denen am 28. Dezember, dem "Tag der unschuldigen Kinder", gedacht werden soll.

Der "Tag der unschuldigen Kinder" wurde ursprünglich als Narrenfest begangen: Geistliche verkleideten sich, sangen, tanzten, spielten Karten, genossen Festspeisen und zogen in Umzügen durch Stadt und Land. Aus den Reihen der Kinder wurden Narrenbischöfe gewählt, denen sich einen Tag lang auch die eigentlichen Bischöfe unterordnen mussten; Kinder durften Erwachsene als symbollsche Bestrafung König Herodes mit Ruten schlugen und Lösegeld verlangen.

Weil der "Tag der unschuldigen Kinder" als Narrenfest gefeiert wurde, versuchte die Kirchenführung den Brauch zu verbieten, was aber erst im Zuge der Reformation beziehungsweise der darauffolgenden Gegenreformation weitgehend gelang. Bis heute ziehen deshalb nur mehr in wenigen Gebieten Kinder am 28. Dezember mit Ruten durch die Straßen um Erwachsene zu "schappen". In Kärnten wird mit einem Tannenzweig "geschappt" beziehungsweise "gepisnet". Meistens wird dazu folgender Vers aufgesagt:

"Frisch und Gsund; Frisch und Gsund;

Lang Leben und Gsund bleiben;

Nix glunzn;

Nix klogen;

Bis i wieder kum schlogen."

Von den "geschappten" Erwachsenen, denen das "Schappen" Glück für das kommende Jahr bringen soll, erhalten die Kinder bis heute Süßigkeiten und einen kleinen Geldbetrag.

Links:

Unschuldiger Kindertag (Freie Stimmen vom 28. Dezember 1918)

Weiterlesen: Unschuldige Kinder

Am 29. Dezember 1918 berichtete die Illustrierte Kronenzeitung über das neue Kinderarbeitsgesetz, das bereits in den letzten Tagen der Monarchie durch das im Spätsommer 1918 errichtete Sozialministerium verschärft worden war:

"Danach dürfen Knaben und Mädchen vor dem vollendeten 14. Lebensjahr nur insoweit verwendet oder sonst beschäftigt werden, als sie dadurch in ihrer Gesundheit nicht geschädigt, in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung oder in ihrer Sittlichkeit nicht gefährdet und in der Erfüllung ihrer Schulpflicht nicht behindert werden. Die Verwendung von Kindern vor dem vollendeten 12. Lebensjahr ist verboten. Nur in der Landwirtschaft und im Haushalt dürfen Kinder schon nach dem vollendeten 10. Lebensjahr zu leichten Arbeiten verwendet werden. Im Betriebe des Gast- und Schankgewerbe dürfen Kinder nicht bei dem Anfüllen der Getränke und bei der Bedienung der Gäste verwendet werden. Bei öffentlichen Schaustellungen und Aufführungen dürfen Kinder weder verwendet noch sonst beschäftigt werden. Wer Kinder beschäftigt, hat für jedes Kind eine besondere Arbeitskarte zu verlangen. Die Verwendung der Kinder in der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 7 Uhr morgens ist verboten. In der Landwirtschaft und im Haushalt ist den Kindern während der Nachtzeit eine ununterbrochene Ruhe von 10 Stunden im Winter und 8 Stunden im Sommer zu gewähren."

Erste Maßnahmen, um Kinder einigermaßen vor Arbeitsausbeutung zu schützen, wurden in der Monarchie im Jahr 1842 mit einem Hofkanzleidekret gesetzt: Von nun an durften Kinder – mit wenigen Ausnahmen – erst ab dem vollendeten 12. Lebensjahr einer regelmäßigen Arbeitstätigkeit nachgehen. Die maximale Arbeitszeit betrug bis zum 16. Lebensjahr 12 Stunden, Nachtarbeit wurde verboten.

Heute wird Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen im "Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz" von 1987 geregelt.

Links:

Das Gesetz über die Kinderarbeit (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 29. November 1918)

Heute vor 100 Jahren: Das Sozialministerium nimmt seine Arbeit auf (10. August 1918)

Weiterlesen: Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987

Weiterlesen: Geschichte der Kinderarbeit

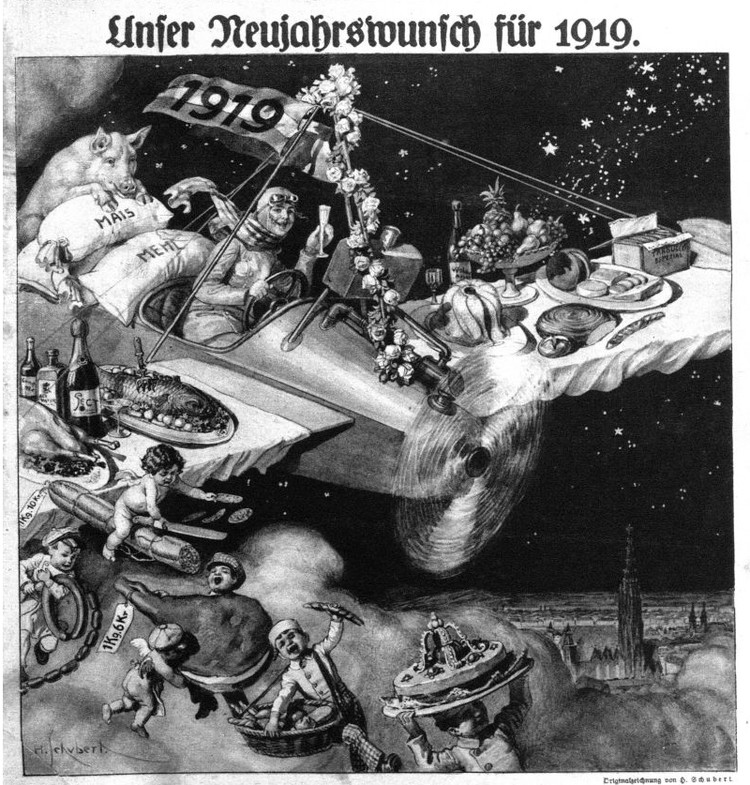

Hunger und Lebensmittelmangel gehörten in in der jungen Republik auch nach dem Ersten Weltkrieg zum Alltag. Besonders die Städte, allen voran Wien, waren von einer Hungerskatastrophe bedroht, die ohne ausländische Hilfe nicht zu bewältigen war. Schon unmittelbar nach Kriegsende kam es deshalb zu Hilfslieferungen durch der Entente-Mächte. Auch die neutrale Schweiz half, sodass die erste schweizerische Lebensmittellieferung Österreich bereits Ende Dezember 1918 erreichte. Die Illustrierte Kronen-Zeitung berichtete am 30. Dezember 1918:

"Es handelt sich bei diesem Transport um etwa 110 Waggons, die in mehrere Züge geteilt werden, um die Fahrzeit nach Tunlichkeit abkürzen zu können. Es kommen 60 Waggons Mehl, 40 Waggons Reis, 8 Waggons Fett, 6 Waggons Kondensmilch und Schokolade […] In der Schweiz werden augenblicklich zwei Aktionen zur Beschaffung von Lebensmitteln betrieben: eine des deutschösterreichischen Staatsrates und eine besondere der Gemeinde Wien. Die jetzt erwartete Sendung dürfte ausschließlich der Gemeinde Wien gehören und auch nur hier zur Verteilung kommen, während die Bemühungen des Staatsrates in einem viel größeren Rahmen gehalten sind mit der Absicht, die eingeführten Waren zunächst nicht zu verteilen, sondern zur Ansammlung von Vorräten zu benützen, um so eine eiserne Reserve zu schaffen. Der Bürgermeister hat den Magistrat bereits beauftragt, schleunigst Vorschläge über die Verteilung zu erstatten. In allererster Reihe werden aus diesen ersten Friedenslebensmittelzügen die Spitäler und Versorgungshäuser bedacht sowie die Kinder versorgt werden. Das sind die Teile der Bevölkerung die am meisten gelitten haben und wo auch schon mit verhältnismäßig geringen Mengen sehr wesentliche Arbeit geleistet werden kann. Später kämen die Mindest- und dann die Minderbemittelten an die Reihe. Dies wird natürlich erst möglich sein, wenn die Sendungen von der Entente wiederholt und regelmäßig und daher in größeren Mengen einlaufen."

1919 entschloss sich die Gemeinde Wien aus Dankbarkeit gegenüber der Schweiz den 1904 angelegten Maria-Josefa-Park im Wiener Gemeindebezirk Landstraße in Schweizergarten umzubenennen. Heute befindet sich im Schweizergarten auch das Staatsgründungsdenkmal der 1945 gegründeten Zweiten Republik, das am 25. Oktober 1966, enthüllt wurde.

Link:

Der erste Lebensmittelzug aus der Schweiz (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 30. Dezember 1918)

Ende 1918 befand sich der ehemalige österreichisch-ungarische Kaiser und König Karl unter Bewachung im niederösterreichischen Eckartsau, der abgedankte deutsche Kaiser Wilhelm lebte bereits im Exil in den Niederlanden, während die Bevölkerung der ehemaligen Mittelmächte von einer Hungersnot bedroht waren. Bissig und satirisch kündigte die Arbeiter-Zeitung am 31. Dezember 1918 deshalb das neue Jahr an:

"Somit hat die große Zeit ihren kalendarischen Abschluß gefunden. Im neuen Jahre werden die Tage in schlichtem Bürgerkleid regelrecht nacheinanderfolgen und nicht mehr Schulter an Schulter 'Marsch eins' klopfen. Die Nächte werden kein Vorwand mehr sein für Schleichpatrouillen und Trommelfeuereröffnung, sondern brave Nächte, in denen alle mit sanften Ruhekissen Begabten werden schlummern dürfen. Die Jahreszeiten sind keine militärischen Einrichtungen mehr, sondern redliche Jahreszeiten: der Frühling keine Offensive, der Herbst kein strategischer Rückzug. Die Morgenstunde ist keine 'Tagwach'' mehr. Die Abendstunden werden nicht mehr zur Ausgabe von Kriegsberichten verwendet. Mond und Sterne werden in ihre alten Rechte eingesetzt und haben die schmutzige Konkurrenz von Leuchtraketen und Scheinwerfern nicht mehr zu befürchten. Sonnenaufgang und Untergang sind wieder Naturerscheinungen und keine beliebten Wendungen mehr in Berichten gut honorierter Kriegsberichterstatter. Dementsprechende Änderungen gehen auch auf Erden vor. So sind Flüsse, Seen, Wälder, Berge und Hügel keine 'Hindernisse', Deckungen oder gar 'Objekte' mehr. Die Vöglein im Walde werden ihren alten Obliegenheiten wieder nachfliegen und nicht mehr den Text abgeben für das Brüllen bis zur Stupidität exerzierter Menschen-'Rottenpaare'. Die Felder heißen nicht mehr Schlachtfelder oder Felder der Ehre, sondern Felder der Aehre und liefern Brotfrucht bei guter Bestellung durch diejenigen heimgekehrten Bauern, die nicht das Glück hatten, Herz und Hand fürs Vaterland zu brechen. Besagte Landleute sind zwar nicht verpflichtet, aber berechtigt, den Rock des Kaisers als Vogelscheuche zu benützen, damit er – das heißt der Rock, nicht der Kaiser – unter Aehren bleibe, wenn schon – das andere nicht mehr möglich ist. Unter solchen Umständen ist es natürlich, daß es keinen 'Brotfrieden' mehr geben wird, sondern Friedensbrot, was bedeutend nahrhafter sein soll [...] Dagegen bleibt uns für das neue Jahr eine große Freude ausgespart: der liebe Gott ist nämlich der 'Okkupation', 'Annexion' und 'Einverleibung' durch die pleite gegangene Welteroberungsfirma 'Wilhelm, Reichspost und Komp.' glücklich entronnen und lebt gegenwärtig in Frankreich vermutlich viel besser als in Eckartsau oder Holland. Alles in allem dürfte die Zukunftsmusik des neuen Jahres nur durch das Wutgeheul einiger traditioneller Grubenhunde in ihrer Harmonie gestört werden..."

Links:

Astronomisches zum Jahre 1919 (Arbeiter-Zeitung vom 31. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Der Brotfrieden von Brest-Litowsk (15. Februar 1918)

In der Silvesternacht auf den 1. Jänner 1919 fand in einem kleinen, nicht konzessionierten Kelleretablissement in der Wiener Sechsschimmelgasse auf Einladung der beiden "Damenimitatoren" Karl Peham, der auch als 'Die Karoline' bekannt war, und Jakob Eigner, das 'Nadelmadel', ein Silvesterfest statt, an dem etwa 100 Herren teilnahmen. Da Homosexualität damals unter Strafe stand kam es zum Einschreiten der Polizei:

"Vor kurzer Zeit gelangte das Sicherheitsbureau zur Kenntnis, daß im Café Hager, Alsergrund, Sechsschimmelgasse 23, an mehreren Tagen der Woche gesellige Veranstaltungen Homosexueller veranstaltet werden, bei denen einzelne Teilnehmer in Damenkostümen obszöne Lieder zum Vortrage brächten und bei denen auch sonstiger Unfug getrieben werde [...] Das Sicherheitsbureau ließ all diese vertraulichen Mitteilungen überprüfen, ehe es sich zum Einschreiten entschloß. Die Erhebungen bestätigen die Mitteilungen vollinhaltlich und in der Silvesternacht, in der im betreffenden Kaffeehause eine 'große Silvesterfeier' angekündigt war, entschloß man sich zum Handeln [...] Das Erscheinen der behördlichen Organe löste einen ziemlichen Tumult aus. Viele wandten sich zur Flucht. Im ganzen soll es nur neun Personen gelungen sein, zu entkommen. Die ganze übrige Gesellschaft, etwa hundert Personen, durchaus Männer mit alleiniger Ausnahme eines Mädchens, wurde stellig gemacht. Zehn der Besucher waren in eleganten Damenkostümen erschienen. Ein Teil der angehaltenen Burschen steht als homosexuell veranlagt in der Evidenz der Polizeibehörde. Das einzige Mädchen, das anwesend war, hatte die Uniform eines Gefreiten angelegt."

Der Prozess gegen die Silvestergesellschaft fand im April 1919 statt und endete mit einem Freispruch für alle Angeklagten, da das Fest einen "streng geschlossenen Charakter hatte" und nur geladenen Gästen Zutritt gewährt worden war. Homosexualität zwischen Erwachsenen wurde in Österreich erst 1971 im Rahmen der "Kleinen Strafrechtsreform" unter Bundeskanzler Bruno Kreisky und dessen Justizminister Christian Broda entkriminalisiert.

Links:

Eine "verrückte" Silvesterfeier (Die Neue Zeitung vom 2. Jänner 1919)

"Karoline" und "Nadelmadel". Die Sylvesterfeier der Homosexuellen (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 30. April 1919)

Weiterlesen: Familien- und Strafrechtsreform der 1970er Jahre (Österreichische Mediathek, Text- und Tondokumente)

Salzburg, das für seine barocke Architektur, für Musik und Theater bekannt ist, war schon vor dem Ersten Weltkrieg bei Touristen beliebt und blieb es auch nach 1918, insbesondere auch wegen der rasanten Entwicklung des Wintersports. Deshalb erlahmten auch die Forderungen nach der Errichtung eines Flugplatzes nicht. Beispielsweise forderte das Salzburger Volksblatt zu Jahresbeginn 1919 Jahren erneut den Bau eines "Flugzeughafens":

"Der ungeheure Aufschwung, den die Flugtechnik im Verlaufe des Weltkrieges genommen hat, scheint die Zeit in greifbare Nähe gerückt zu haben, in der jede größere Stadt auch einen Abflugs- und Landungsplatz für die dem Personenverkehr dienenden Flugzeuge besitzen muß, wenn sie nicht als rückständig gelten, will. Es ist daher nur zeitgemäß, wenn für Salzburg jetzt schon der hiefür geeignetste Platz gesichert wird. Als solcher kann nur das Exerzierfeld in Maxglan in Betracht kommen. Es wäre ein unbegreiflicher Mangel an Weitblick, wenn dieser einzig geeignete Grundkomplex, wie unkontrollierbare Gerüchte verlauten, veräußert würde, ohne den für obigen Zweck nötigen Platz reserviert zu haben. Bis ein regelmäßiger Flugpostverkehr eingeführt ist, könnte dieses Gebiet zur Errichtung einer großen Schrebergärtenkolonie Verwendung finden, denn die Schrebergärtnerei wird hoffentlich, zum Wohle der Bevölkerung eine ständige Einrichtung bleiben."

Erste Flugversuche fanden 1910 in Salzburg-Aigen statt. Nach der Gründung des "Salzburger Fliegerverbandes" kam es 1926 endlich zur Errichtung des später "W.A. Mozart" genannten Flughafens am ehemaligen Maxglaner Exerzierfeld im Norden der Stadt Salzburg. Zum 90. Jubiläum des Flughafens landete erstmals das längste Flugzeug der Welt, eine Boeing 747-800, am Salzburger Flughafen.

Links:

Salzburgs zukünftiger Flugzeughafen? (Salzburger Volksblatt vom 2. Jänner 1919)

Weiterlesen: Die Geschichte des Salzburger Flughafens

Aus heutiger Sicht etwas überraschend berichtete das Illustrierte Sportblatt am Anfang 1919 über den Wiener Heurigen-Vorort Pötzleinsdorf als "Wiege des österreichischen Skisports". Das Sportblatt empfahl am 3. Jänner 1919 eine Tour entlang der historischen "Ski-Derbystrecke" im Westen Wiens:

"Damals galt noch Pötzleinsdorf als Hochburg des Skisportes in Österreich und alljährlich fanden im dortigen Gebiet hochinteressante Skiwettläufe statt, denen ein zahlreiches Publikum beiwohnte. Diese historische Stätte hat mit dem späteren Eintritt schneearmer Winter an Bedeutung verloren. Die inzwischen immer mehr ausgreifende Bautätigkeit bemächtigte sich zudem des freien Geländes, das ehemals der Erholung diente [...] Von den Touren soll zunächst eine empfohlen werden, die über die alte Skiderbystrecke führt und ungefähr über eine Strecke von 10 Kilometer geht. Von Pötzleinsdorf führt der Weg zunächst bis zur Höhe des Michaeler Berges (386 Meter). Entlang der grünen Markierung fährt man zur Salmannsdorferstraße ab; jenseits der Straße beginnt der Aufstieg auf das Hameau, zunächst über einen freien Hang, dann längere Zeit durch den Wald bis zur Höhe (462 Meter). Nach einer kurzen Waldfahrt leuchtet die breite Klosterneuwiese durch die Stämme. Jetzt erst kann man den Skiern freien Lauf lassen, doch muß man achten, letzten Endes nicht zu Fall zu kommen, da der Auslauf ziemlich steil abschließt. Diese kritische Stelle, die bezeichnenderweise 'der tote Norweger' benannt wird, ist mit Vorsicht zu passieren, sie mündet in einen Waldweg, der nach Weidling am Bach führt. Der Ort wird jedoch nicht weiter berührt, da die Fahrt in östlicher Richtung der Waldlisere entlang fortgesetzt wird..."

Link:

Wien als Wintersportplatz (Illustriertes Sportblatt vom 3. Jänner 1919)

Am 4. Jänner 1919 verstarb der oberösterreichische Industrielle und deutschvölkische Politiker Karl Beurle an der Spanischen Grippe, wie Das interessante Blatt berichtete:

"Im Jahre 1860 geboren hatte er nach Absolvierung des Schottengymnasiums in Wien eine lange Reihe von Jahren als Advokat in Linz gewirkt und diese Stadt seit 1890 im oberösterreichischen Landtag vertreten. Von 1901 bis 1907 gehörte er dem Abgeordnetenhause des Reichsrates an, um im Jahre 1917 in das Herrenhaus berufen zu werden. Er hat als Mitglied der ersten und zweiten Kammer des Reichsrates in einer Reihe von Ausschüssen mitgewirkt und auch in der Zeit, da er dem Reichsrate nicht angehörte, unermüdlich politisch gearbeitet, wodurch seine hervorragende Stellung in der politischen Leitung Oberösterreichs begründet und gefestigt hat."

Beurle, "Schönerers Apostel in Linz" (Kurt Tweraser im Historischen Jahrbuch der Stadt Linz, 1989), setzte sich in Linz für die Elektrifizierung der Stadt und den Ausbau der Pöstlingbergbahn ein. Außerdem war er der Gründer einer der einflussreichsten Bierbrauerdynastien Österreichs: aus den verschiedenen Brauereien, denen er als Präsident vorstand, ging schließlich die Österreichische Brau AG hervor.

Der deutschnationale Burschenschafter Beurle blieb zeitlebens seiner Gesinnung treu und erwarb 1917 "für die Burschenschaften der Ostmark" einen Wehrturm der ehemaligen Linzer Stadtbefestigung, in dem sich bis heute der "Burschenschafterturm" befindet.

Beurle genoss allerdings parteiübergreifendes Ansehen, wie aus den Nachrufen der christlichsozialen Reichspost und der sozialdemokratischen Arbeiterzeitung hervorgeht. Letztere aber nicht ohne Kritik an den 1918 nachstrebenden deutschnationalen Politikern:

"Ein in Oberösterreich durch lange Jahre an hervorragender Stelle wirkender Politiker ist in Linz an den Nachfolgen der Grippe gestorben, Dr. Karl Beurle, der der älteren deutschnationalen Generation angehörte und auch immer erkennen ließ, daß er aus anderem Holz geschnitzt ist als die charakterlosen Nachkommen."

Heute erinnert der Beurleweg am Linzer Pöstlingberg an den umstrittenen oberösterreichischen Industriellen und Politiker.

Links:

Dr. Karl Beurle † (Das interessante Blatt vom 16. Jänner 1918)

Beurle gestorben (Arbeiter-Zeitung vom 5. Jänner 1919)

Herrenhausmitglied Dr. Beurle gestorben (Reichspost vom 5. Jänner 1919)

Weiterlesen: Der höchst umstrittene Modernisierer der Vorkriegszeit (Oberösterreichische Nachrichten vom 4. April 2014)

Am Sonntag, den 5. Jänner 1919, fand nachmittags eine von militärischen Formationen veranstaltete "Kriegergedächtnisfeier" vor der Wiener Karlskirche statt, anlässlich derer sich Tausende Hinterbliebene von Gefallenen, Inavlide und andere Kriegsteilnehmer, die damalige Spitzenpolitik und der hohe Klerus vor der Karlskirche versammelten:

"Der ganze weite Platz vom Schwarzenbergplatz bis zur Technik war von der Menge der Besucher erfüllt. Auf den Stufen der Kirche hatte Präsident des Staatsrates Seitz, Kardinal-Fürsterzbischof Piffl, der Staatssekretär für das Heerwesen Mayer und die Unterstaatssekretäre Dr. Deutsch und Dr. Waiß, FML. Boog und andere ihren Standplatz genommen. Mit dem von der Volkswehrmusik angestimmten weihevollen 'Gebet vor der Schlacht' wurde die Feier eingeleitet. Hierauf wurde vom Männergesangsverein Beethovens 'Ehre Gottes' vorgetragen. Nun hielt Hauptmann Hoffer die Fest- und Dankrede, die vor allem das Heldentum und die schlichte Seelengröße des einfachen Soldaten feierte. Er forderte die Ehrung der Gefallenen und die Hilfe für die Invaliden und fand ergreifende Worte, die vom Herzen kamen und den Weg zu den Herzen fanden. Nach ihm sprach der Vorsitzende des österreichischen Soldatenrates Kunz und namens der Volkswehr Dr. Neubauer, die der gefallen Helden gedachten und die Dankespflicht der Hinterbliebenen betonten. Der Männergesangsverein sang nun Mozarts 'Bundeslied', worauf mit dem von der Musik neuerlich gespielten 'Gebet vor der Schlacht' die erhebende Feier ihren Abschluß fand. Die Menge bildete eine Gasse, durch welche die Ehrengäste, die Witwen und Waisen und Invaliden abzogen und löste sich dann in vollster Ordnung auf."

Nach einem weiteren Weltkrieg erklang 28 Jahre, 2 Monate und 2 Tage nach der oben beschriebenen "Kriegergedenkfeier" die Melodie des "Bundeslieds" am 7. März 1947 mit Paula Preradovics' Text "Land der Berge, Land am Strome" erstmals als Bundeshymne der 2. Republik.

Link:

Deutschösterreichische Kriegergedächtnisfeier (Das interessante Blatt vom 16. Jänner 1919 mit weiteren Bildern von der Feier)