Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

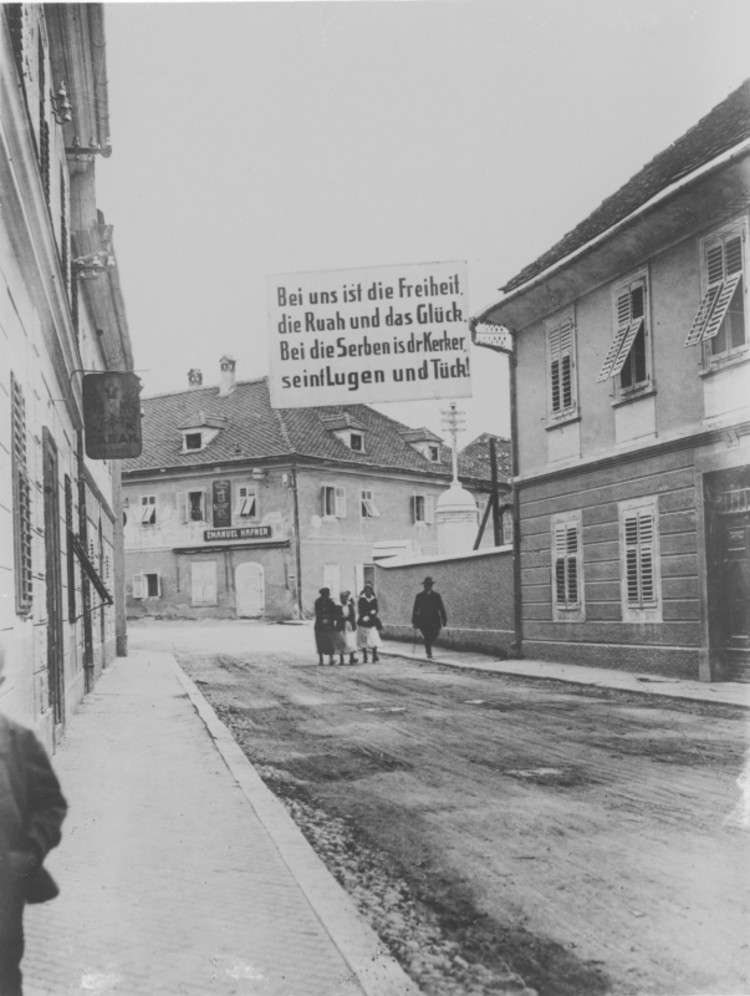

Nach Gebietsansprüchen des SHS-Staates, des späteren Jugoslawiens, gegenüber Kärnten, begann am 5. Jänner 1919 der sogenannte "Kärntner Abwehrkampf" um die Einheit des Bundeslandes Kärnten. Am 5. Jänner 1919 wurde Arnoldstein von der deutsch-österreichischen Volkswehr zurückerobert und am Morgen des 6. Jänner 1919 konnte die Volkswehr in der kleinen Ortschaft Mühlbach in der Gemeinde St. Jakob im Rosental ein Brückenkopf an der Drau errichten, wie das das Grazer Tagblatt tags darauf meldete:

"In der Nacht vom 5. auf den 6. d. ging ein Volkswehrbataillon von Velden über die Drau und besetzte den Brückenkopf Mühlbach-Kleinberg südwestlich Rosegg. Die südslawische Besatzung von Rosegg wurde nach hartem Kampfe gefangengenommen und wie die Gefangenen von Arnoldstein nach Klagenfurt abgeliefert."

Die Kärntner Truppen wurden vom Landesbefehlshaber Oberstleutnant Ludwig Hülgerth und Oberleutnant Hans Steinacher geführt. Die deutschösterreichische Regierung musste den Abwehrkampf zwar offiziell ablehnen, da die Republik von Lebensmittellieferungen aus dem SHS-Staat angewiesen war; trotzdem unterstützte die Regierung die Abwehrkämpfer mit Truppenentsendungen und Materiallieferungen.

Bereits am 14. Jänner 1919 wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Die Kampfhandlungen führten zur Einsetzung der sogenannten "Miles-Mission", die nach ihrem Leiter, dem amerikanischen Offizier Sherman Miles benannt war. Die Miles-Mission hatte die Lage in Kärnten einzuschätzen und schlug schlussendlich eine Volksabstimmung in den strittigen Gebieten im südlichen Kärnten vor. Diese Abstimmung fand am 10. Oktober 1920 statt, wobei die Mehrheit der Bevölkerung für den Verbleib bei Österreich stimmte.

Links:

Die Abwehrkämpfe in Kärnten (Grazer Tagblatt vom 7. Jänner 1919)

Weiterlesen: Als man mit Blut die Grenze schrieb (Austria Forum)

Am 2. Jänner 1919 reiste eine interalliierte Wirtschaftskommission aus der Schweiz nach Wien. Unterwegs unternahmen die Mitglieder der Kommission in Vorarlberg einen Stadtrundgang durch Feldkirch und wurden in Innsbruck vom Tiroler Landeshauptmann Josef Schraffl empfangen.

Der Vorsitzende der Wirtschaftskommission war der aus dem amerikanischen Bundesstaat Iowa stammende Arzt Alonzo Englebert Taylor, der 1890 auch in Berlin studiert hatte. Am Sonntag, dem 5. Jänner 1919, traf er im Wiener Hotel Bristol mit dem berühmten Orthopäden und Ehrenbürger New Yorks Adolf Lorenz, Vater des späteren Nobelpreisträgers Konrad Lorenz, und mit Staatsrat Max Friedmann zusammen, um die wirtschaftliche und gesundheitliche Lage Österreichs zu diskutieren. Die zeitgenössischen Zeitungen berichteten von dem Gespräch und vor allem darüber, dass Taylor – und damit auch die Entente-Mächte – für eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit der Nachfolgestaaten der ehemaligen Monarchie eintreten würden.

Allerdings folgte am 7. Jänner 1919 ein von der Entente initiiertes Dementi, das tags darauf vom Neuen Wiener Journal veröffentlicht wurde:

"Eine hier verbreitete Mitteilung, als ob der Vorsitzende der in Wien weilenden interalliierten Wirtschaftskommission Dr. Taylor sich dahin geäußert habe, daß die Nationalstaaten auf dem Boden des bisherigen Oesterreichs ihre wirtschaftlichen Beziehungen wieder aufnehmen müßten, und daß er damit gleichsam die in Ententekreisen bestehenden Absichten über die Zukunft der Nationalstaaten wiedergegeben habe; ist durchaus irrig. Mr. Taylor ist, wie in amerikanischen Kreisen versichert wird, überhaupt nicht in der Lage, ein derartiges Zukunftsprogramm für die Nationalstaaten auf dem Boden des früheren Oesterreich zu entwerfen. Mr. Taylor hat sich in einer sachlichen Besprechung in Wien nur über die momentane Wirtschaftslage dieser Stadt geäußert, insbesondere über die enormen Schwierigkeiten der Kohlenversorgung [...] Die Möglichkeit, dass sich Mitglieder der interalliierten Wirtschaftskommission an der Kontrollkommission beteiligten, deren Aufgabe es wäre, das wirtschaftliche Zusammengehen der Nationalstaaten des früheren Oesterreich auf allgemeiner Basis zu sichern, komme daher nicht in Frage."

Nach seinem Engagement in der interalliierten Militärkommission widmete sich Taylor wieder der Wissenschaft, unter anderem an der Universität Stanford und publizierte mitten im Zweiten Weltkrieg das Buch "Germany Then and Now" (1941); er verstarb 1949. Der angesehene und den Vereinigten Staaten eng verbundene Wissenschaftler Adolf Lorenz, an den in Wien-Hietzing die Adolf-Lorenz-Gasse erinnert, veröffentlichte seine Autobiografie in englischer Sprache unter dem Titel "My Life and Work", 1937 erschien sie in deutscher Übersetzung als "Ich durfte helfen. Mein Leben und Wirken". Lorenz verstarb 1946 im niederösterreichischen Altenberg, nördlich von Wien.

Links:

Die Entente und die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschösterreichs (Neues Wiener Tagblatt vom 7. Jänner 1919)

Die Zukunft Deutschösterreichs. Die angebliche Aeußerung Misters Taylor (Neues Wiener Journal vom 8. Jänner 1919)

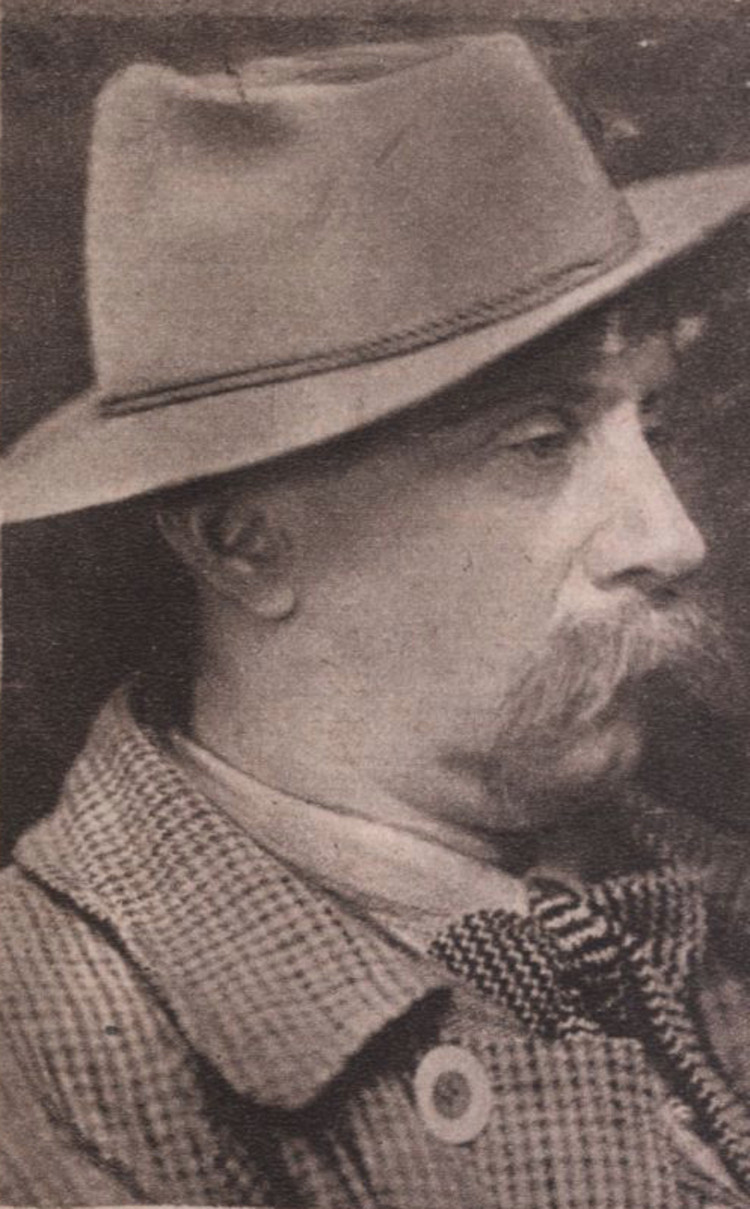

Am 8. Jänner 1919 verstarb der Schriftsteller Peter Altenberg. Das Interessante Blatt brachte einen Nachruf:

"Ein Wiener Dichter, eine Erscheinung in der Literaturwelt, die sich durch die Eigenart des Lebens sowohl wie des Schaffens Beachtung erzwang. Die Bücher, die er schrieb, sind gering an Zahl wie an Umfang, aber darin liegt der ganze Inhalt seines Wesens. Er gab nur Augenblicksbilder, die ihn fesselten, in geschlossener, oft abrupter Form. Seine momentane Stimmung gestaltet sich zum Wort. Zum klingenden Wort, das fort tönt und den Hauch der Schönheit auf seinen Schwingen trägt. Oft läßt es mitten im Brausen der Welt aufhorchen und ahnen, welche tiefe Weltanschauung der Dichter in seiner Seele trug. Daß Altenberg nicht stärker auf seine Zeitgenossen wirkte, liegt in der Seltsamkeit seiner Lebensführung, die stark von der Linie des Normalen abwich und ihn oft zu einer lächerlichen Figur machte. Der Denker gebärdete sich häufig als Narr. Nur wenige haben ihn erkannt. Diese wenigen aber lieb gewonnen. Spät gelangte er zu literarischer Berühmtheit, doch blieb ihm immer der schriftstellerische Betrieb fremd, er wußte nicht den reichen Gewinn daraus zu schlagen, wie es moderne Berühmtheiten so gut verstehen. Er war ein Lebenskünstler, der alles ablehnte, das seiner Wesenart nicht entsprach und deshalb oft verkannt wurde. Sein Tod, der infolge einer beiderseitigen Lungenentzündung im Allgemeinen Krankenhause erfolgte, erlöste den Dichter von langjährigen Leiden. Sein Leben brachte er auf 60 Jahre."

Peter Altenberg, eigentlich Richard Engländer, wählte sein Pseudonym nach seiner Jugendliebe Berta "Peter" Lechner, die in Altenburg an der Donau lebte. Altenberg stammte aus einer wohlhabenden Wiener Familie, wurde von Privatlehrern unterrichtet und maturierte am Wiener Theresianum, einer Eliteschule. Ärzte attestierten ihm eine "Übererregbarkeit des Nervensystems" und erklärten ihn als berufsunfähig.

Altenberg verbrachte sein Leben als Kaffeehausliterat und war üblicherweise im Café Central mit seinen beiden Freunden Adolf Loos und Karl Krauss anzutreffen. War er nicht im Kaffeehaus, war er gerade am Weg dorthin, wie man von ihm sagte. Von 1913 bis zu seinem Tod am 8. Jänner 1919 lebte Altenberg im Grabenhotel in der Wiener Innenstadt.

Heute kann man Peter Altenberg im Café Central in der Wiener Herrengasse besuchen, wo er als Gipsfigur verewigt an einem Kaffeehaustisch sitzt; außerdem wurde ihm die Peter-Altenberg-Gasse in Wien-Döbling gewidmet.

Links:

Peter Altenberg † (Das interessante Blatt vom 16. Jänner 1919)

Weiterlesen: Biografie Peter Altenbergs

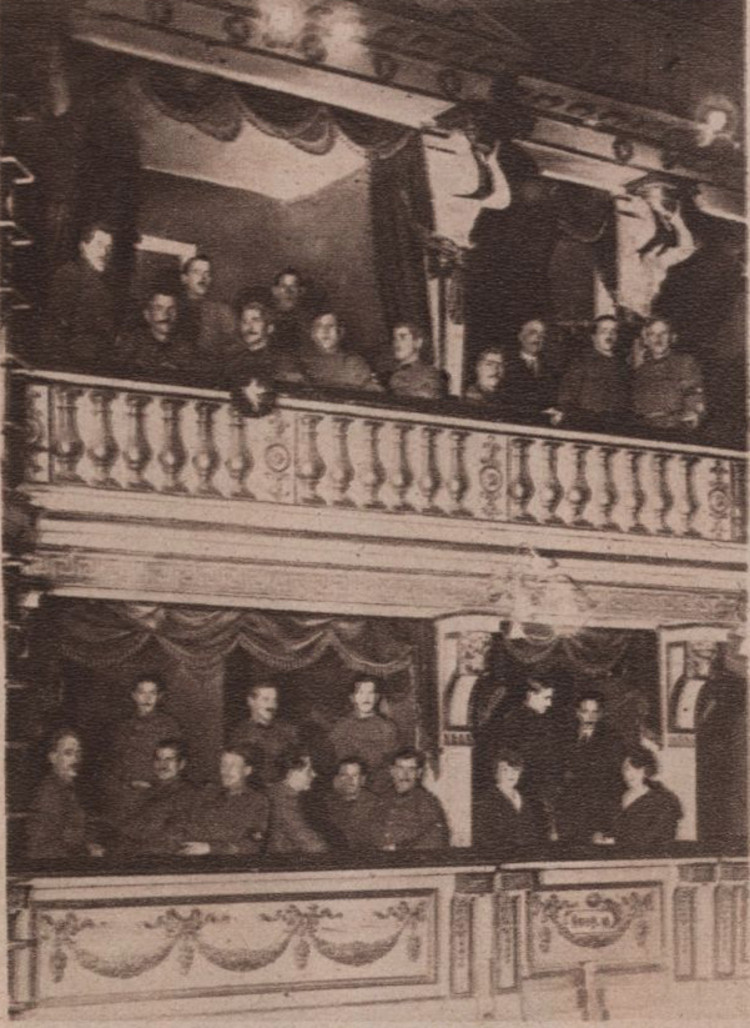

Am 9. Jänner 1919 kündigte Das interessante Blatt den Kinostart von Otto Kreislers neuestem Film an:

"Von der Filmgesellschaft 'Helios' gelangt in der nächsten Zeit ein Film zur Ausgabe, der geeignet ist, die Kenntnis der klassischen Dichtkunst Oesterreichs in die weitesten Kreise des Kinopublikums zu tragen. Grillparzers Tragödie 'Die Jüdin von Toledo' in eine Reihe lebender Bilder aufgelöst, wird die reiche schöpferische Phantasie des größten österreichischen Dichters auch jenen Volksschichten nahebringen, die bisher keine Verbindung mit ihm hatten. Ein lobenswerter Versuch, erzieherisch auf die Massen zu wirken. Die Hauptrollen König Alfons und Rachel wurden von Franz Höbling und Thea Roseaquist dargestellt. Die Inszenierung und Regie besorgte Otto Kreisler, der Direktor der Gesellschaft."

"Die Jüdin von Toledo" debütierte im Februar 1919 in den österreichischen Kinos. Heute ist dieser Stummfilm nur mehr fragmentarischen erhalten und wurde anlässlich des Viennale Filmfestivals im November 2016 mit musikalischer Begleitung nach fast einem Jahrhundert wieder zur Aufführung gebracht.

Der Schauspieler, Regisseur und Produzent Otto Kreisler inszenierte seinen ersten Film im Winter 1917/18 nach Henrik Ibsens Theaterstück "Die Gespenster". 1919 gründete er seine eigene Produktionsfirma "Helios", die mit dem Film "Die Jüdin von Toledo" einen erfolgreichen Markteintritt feierte. Im Laufe seiner Karriere verfilmte Kreisler zahlreiche Biografien, darunter solche von Theodor Herzl, Wolfgang Amadeus Mozart, vom bayerischen König Ludwig II oder Johann Strauß. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er – so wie seine Lieblingsdarstellerin Thea Rosenquist – vor der nationalsozialistischen Verfolgung flüchten. Otto Kreisler verstarb 1970 in London.

Links:

Grillparzer im Film (Das interessante Blatt vom 9. Jänner 1919)

Heute vor 100 Jahren: Das Zentrum der Wiener Filmindustrie (13. Oktober 1918)

Heute vor 100 Jahren: Thea Rosenquist (27. September 2017)

Weiterlesen: Franz Höbling (Biografie)

Weiterlesen: Die Jüdin von Toledo anlässlich der Viennale 2018

Die im Weltkrieg neutrale Schweiz, zu der die österreichisch-ungarische Monarchie auch während des Krieges gute Beziehungen unterhielt, unterstützte das hungernde Wien mit zahlreichen Lebensmittelhilfslieferungen, wofür sich die Stadt Wien mit der Umbenennung des Maria-Josefa-Parks in Schweizergarten bedankte. Anfang Jänner 1918 reiste eine Schweizer Delegation nach Wien, die sich am 10. Jänner 1919 auf eine ausgedehnte Besichtigungstour durch Wien begab, die am Vormittag mit der Besichtigung der Großmarkthalle und des Naschmarktes begann. Die Wiener Zeitung berichtete:

"Marktamtsdirektor Bauer, der die Führung der Herren auf den Märkten übernommen hatte, sowie der Leiter der Großmarkthalle Oberinspektor Philipp und der Leiter des Naschmarktes Oberinspektor Wagner erläuterten an der Hand von statistischen Daten die gegenwärtigen Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung Wiens. Die Mitglieder der Schweizer Abordnung zeigten lebhaftes Interesse für die Darlegungen und anerkannten, daß unter den obwaltenden Umständen ausreichende Hilfe für Wien geschaffen werden müsse. Nach der Besichtigung der Märkte begaben sich die Kommissionsmitglieder zur Technischen Hochschule und zur Karlskirche und von dort zur Orthopädischen Anstalt und lnvalidenschule im 5. Bezirke, hier begrüßte der Direktor der Anstalt Professor Doktor Spitzy die Erschienenen, und unter Führung des Regimentsarztes Dr. Boxer und des Hauptmannes Ing. Kretschmer erfolgte die Besichtigung des Instituts. Am Nachmittag wurde das Detachement in die Reichsanstalt für Mutterschutz und Säuglingsfürsorge im 18. Bezirke geleitet, wo sie vom Direktor Primarius Dr. Moll empfangen wurden, der Erläuterungen über die Tätigkeit der Reichsanstalt gab. Die Herren übergaben dem Direktor eine ansehnliche Geldspende zur Förderung der Institutszwecke und beteilten auch die erschienenen Mütter sowie die Kinder mit Schokolade."

Links:

Schweizer Hilfsmission (Wiener Zeitung vom 11. Jänner 1919)

Heute vor 100 Jahren: Der erste Lebensmittelzug aus der Schweiz (30. Dezember 1918)

Heute vor 100 Jahren: Invalidenschulung in der Gassergasse 44-46 (9. Oktober 1917)

Am 11. Jänner 1918 zeigte das Wiener Salonblatt das Porträtfoto einer "der größten Schönheiten unserer Stadt und wohl auch der ganzen Welt, Frau Mariette v. Jakabffy, seit 12. August 1918, die Vermählung hatte in Budapest stattgefunden, die Gemahlin des ungar. Großgrundbesitzers Tibor v. Jakabffy, zweitjüngsten Sohnes des Somoskeszi Jakabffy Istvan. Frau Mariette v. Jakabffy erblickte 1894 als Tochter des Pfarrers der evang. Gemeinde A.B. in Wien Dr. phil. Erich Johanny das Licht der Welt."

Marietta Johanny wuchs streng behütet in einem Wiener Pastorenhaushalt auf und durfte nicht – wie es ihr Wunsch war – Schauspielerin werden. Trotzdem gelang es ihr kleinere Theaterauftritte zu absolvieren, wobei sie in Bad Ischl den englischen Tenor und Schauspieler Alfred Piccaver kennenlernte. 1913 fand die Hochzeit statt, die allerdings bald zerbrach. Auch ihre Ehe mit dem ungarischen Großgrundbesitzer Jakabffy hielt nicht lange, sodass sie in dritter Ehe den rumänischen Baron Alexander Styrcea heiratete.

Mit ihm lebte Marietta Johanny, die von der damaligen Presse einhellig als "die schönste Frau der Welt" bezeichnet wurde, abwechselnd in ihrem Palais in der Wiener Prinz-Eugen-Straße, in Paris, Monte Carlo und Biarritz. Marietta Baronin von Styrcea verfiel der Morphiumsucht und verstarb 1934 in Czernowitz.

Link:

Frau Mariette von Jakabffy geb. Johanny (Wiener Salonblatt vom 11. Jänner 1919)

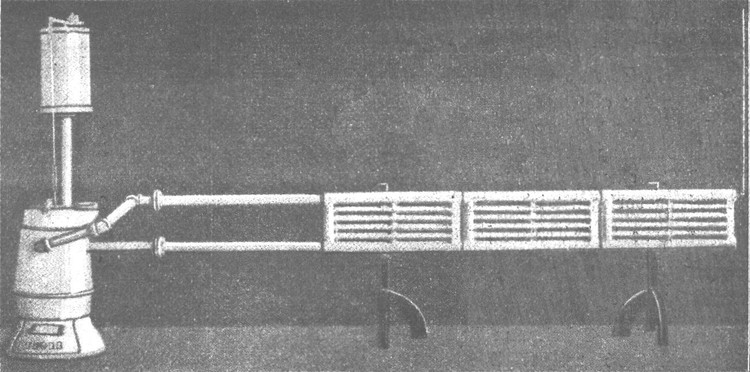

An einem kalten Wintertag am 12. Jänner 1919 berichtete die Allgemeine Automobil-Zeitung über ein Problem, das Autofahrer in kühlen Regionen auch 100 Jahre später immer wieder vor Probleme stellt, nämlich die Garagenheizung:

"Die Frage der Wartung des Automobils im Winter und seine zweckmäßige Einstellung in Garagen ist zwar jetzt wieder aktuell, da der private Automobilverkehr wieder freigegeben ist. Wenn nun auch noch nicht alle Automobile im Verkehr sind, sondern in Garagen auf 'bessere Benzinzeiten' warten müssen, so macht die Kälte in ihrer schädlichen Wirkung auf das Automobil doch keinen Unterschied zwischen einem Auto, das nur temporär und einem solchen, das ständig in der Garage ist. So haben denn die nachfolgenden Bemerkungen auch bei dem derzeit aus verschiedenen Gründen voll eingeschränkten Automobilverkehr praktischen Nutzen [...] Es gibt nun verschiedene Methoden der Garagenheizung: Die einfachste ist wohl die, daß in einer Ecke des Raumes ein kleiner mit Kohlen beheizter Ofen aufgestellt wird, der allerdings nur jenen Teil wirklich erwärmt, der nicht allzuweit von ihm entfernt ist. Diese Art der Heizung ist aber wegen der Feuersgefahr nicht sehr empfehlenswert [...] Das beigegebene Bild zeigt eine transportable Heizanlage für Garagen, die für Kohlenfeuerung eingerichtet ist, wobei die Warmwasserleitung sich selbsttätig regelt. Man sieht einen kleinen Ofen mit Wasserbehälter und einer Anzahl von Heizrohren, die die Hitze an den ganzen Garagenraum abgeben. Solche kleine transportablen Heizanlagen werden in amerikanischen Garagen häufig verwendet. Der Ofen verbraucht im Tage nicht mehr als um 5 Cent (25 Heller) Kohle, denn wenn das Wasser einmal erhitzt ist, kann es ohne besonderen weiteren Wärmeaufwand auf einer gewissen Temperatur gehalten werden. Der Ofen wird in der Früh angeheizt, während des Tages aber wartet er sich sozusagen selbst."

Link:

Tragbare Heizvorrichtung für Garagen (Allgemeine Automobil-Zeitung vom 12. Jänner 1919)

Am 13. Jänner 1919 traf in den späten Abendstunden der erste britische Hilfszug mit Lebensmitteln für die Wiener Bevölkerung am Nordwestbahnhof in Wien-Leopoldstadt ein. Besonderes Aufsehen erregte tags darauf die englische Militärmusik, die klingenden Spiels durch die Taborstraße und über die Marienbrücke zum Wiener Rathaus zog, wo die englische Abordnung vom Wiener Bürgermeister Weiskirchner empfangen wurde. Die Illustrierte Kronen-Zeitung berichtete:

"Der Zug hat unter der Bevölkerung nicht geringes Aufsehen erregt und die Engländer wurden von den Passanten freundlichst empfangen; wußte man ja bereits, daß es sich um die Begleitmannschaft des ersten englischen Lebensmittelzuges für die Armen Wiens handelt. Das Detachement steht unter der Führung eines Majors und wird voraussichtlich vier Tage in Wien bleiben [...] Major Dethell erklärte als Sprecher der Abordnung, daß der Lebensmittelzug ein Geschenk des englischen Armeeoberkommandos in Italien sei, gedacht als Liebesgabe an die Wiener. Hierin solle eine Anerkennung liegen für die sehr gute und humane Behandlung, welche die Deutschösterreicher und besonders die Wiener im Gegensätze zu den Preußen während des Krieges den englischen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten haben angedeihen lassen [...] Major Bethell stellte die Ankunft weiterer dreier Lebensmittelzüge in der gleichen Weise in Aussicht. Bürgermeister Dr. Weiskirchner brachte den Dank der Gemeinde hiefür zum Ausdrucke und beauftragte sofort den Magistratsrat Dr. Roßkopf mit der Ausarbeitung eines Verteilungsplanes, welcher dem Kommandanten der englischen Mission zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Während die Offiziere im Rathause weilten, erwartete die englische Kompagnie mit der Musikkapelle auf dem Rathausplatz ihre Rückkehr. Nachdem diese erfolgt war, wurde eine Marschformation gebildet und unter Vorantritt der Musikkapelle marschierten die englischen Soldaten zum Staatsamt für Heerwesen, dem früheren Kriegsministerium. In allen Straßen, durch die die Engländer marschierten, bildete das Publikum Spalier und der Zuzug von Menschen, die, ähnlich wie bei der 'Burgmusik', mitzogen, wurde immer dichter, so daß an manchen Stellen der Verkehr unterbrochen wurde und alle Fahrzeuge stehen bleiben mußten."

Link:

Ankunft des englischen Lebensmittelzuges (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 15. Jänner 1919)

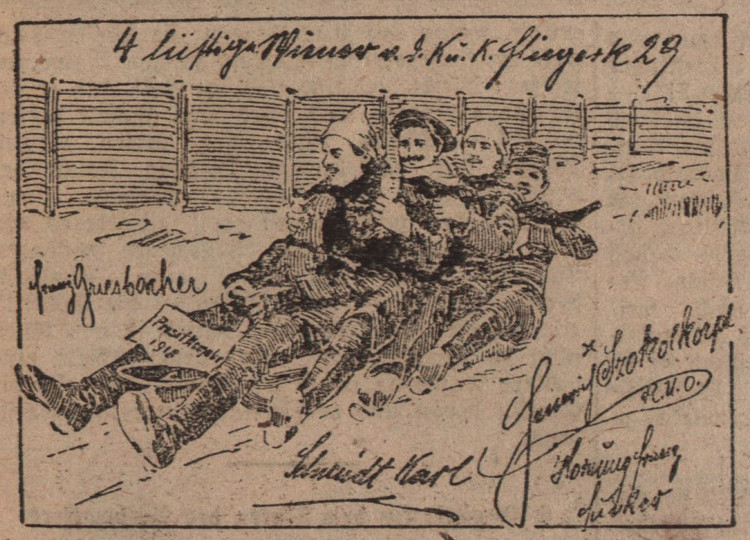

Am 14. Jänner 1919 veröffentlichte die Illustrierte Kronen-Zeitung einen Neujahrsgruß, den Korporal Heinrich Szokol im Namen der mehrheitlich böhmischen Fliegerkompagnie 29 zur Jahreswende 1918/19 abgab: "4 lustige Wiener v. d. k.u.k. Fliegerk. 29".

Die etwa 180 Mann starke Fliegerkompagnie 29 ("FLIK 29") war zu Kriegsbeginn in Stansilau in Galizien, dem heute ukrainischen Iwano-Frankiwst, stationiert. Nach ihrer Umbenennung in "FLIK 104 G" ("G" steht für "Großflugzeug-Kompagnie") wurde die Fliegerkompagnie 1918 nach Rovereto an die italienisch-österreichische Front verlegt.

Link:

Ein Gruß von der Fliegerkompagnie (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 14. Jänner 1919)

Heute vor hundert Jahren wurde im Verfassungsausschuss des Parlaments zum ersten Mal der Gesetzesantrag über die Abschaffung des Adels, der Titel und Orden samt damit verbundener Vorrechte diskutiert:

"Nach dem Referat des Nationalrats Winter kam in der Debatte die Ansicht zum Ausdruck, daß die höfischen Titel, dann alle jene, die nicht mit Amt oder Beruf zusammenhängen, abgeschafft werden sollten. Auf Kriegsauszeichnungen hat sich, wie auf eine Anfrage des Nationalrates Meyer festgestellt wurde, die Abschaffung nicht zu beziehen. Da der Vertreter der Staatskanzlei erklärte, daß diese daran sei, eine Gesetzesvorlage auf dieser Grundlage auszuarbeiten, sah der Ausschuß heute von einer Beschlußfassung ab und wird am 24. d. die Debatte über den sozialdemokratischen Antrag und den Gesetzentwurf auf einmal abgeführt werden."

Das Adelsaufhebungsgesetz wurde schließlich am 3. April 1919 einstimmig beschlossen und trat mit 10. April 1919 in Kraft. Aufgehoben wurde dabei das Recht Adelsprädikate, etwa "von", "Edler" oder "Erlauchter", zu verwenden; die Führung von Standesbezeichnungen wie "Fürst" oder "Graf" wurde so wie die Führung von Wappen ebenfalls untersagt. Ausserdem wurden auch bestimmte Titel und Anreden wie zum Beispiel "Geheimer Rat" oder "Exzellenz" abgeschafft. Zuwiderhandelnde konnten zu einer Strafzahlung von bis zu 20.000 Kronen (damals knapp 4.000,- Euro) oder zu Arrest bis zu sechs Monaten verurteilt werden.

Das Adelsaufhebungsgesetz hat zwar bis heute Gültigkeit; da der Bußgeldbetrag aber nie wertangepasst wurde und nach wie vor der alte Kronenbetrag im Gesetzestext steht, beträgt die Maximalstrafe heute nur mehr 14 Cent. Die letzte Verurteilung erfolgte 2007, wobei die ursprünglich verhängte Höchststrafe im Berufungsweg auf 10 Cent reduziert wurde.

Links:

Abschaffung von Adel, Titel und Orden (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 15. Jänner 1919)

Weiterlesen: Adelsaufhebungsgesetz (Rechtsinformationssystem RIS)

Weiterlesen: Höhere Strafen für "Adelige" gefordert (Die Presse vom 23. April 2015)