Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

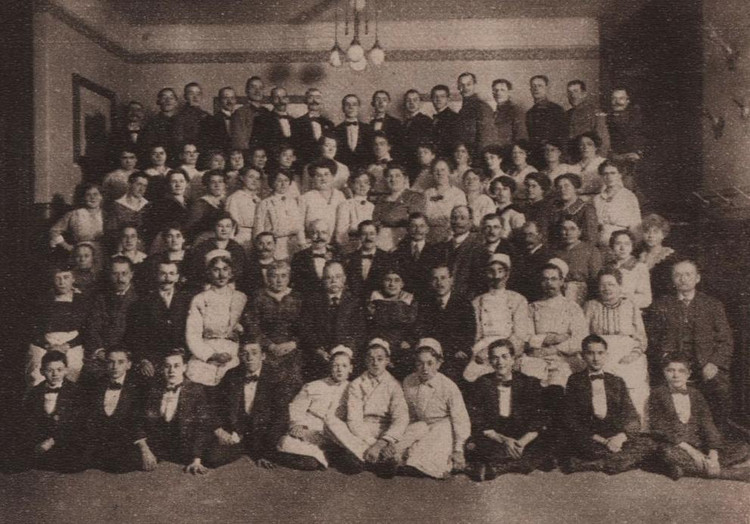

Anfang Jänner 1919 sperrte das St. Hubertus Restaurant in der Wiener Mariahilferstraße vorübergehend zu:

"Das Wiener Gastwirtgewerbe hat in der Geschichte der Stadt stets eine bedeutende Rolle gespielt. So gut wie in Wien wurde nirgends gegessen. Wiener Kellner fand man in jedem internationalen Fremdenverkehrsort. Die hohe Blüte dieses Gewerbes war in erster Linie der Tüchtigkeit seiner Angehörigen zu verdanken. Einer seiner berufensten Vertreter hat sich nun nach jahrzehntelanger verdienstvoller Tätigkeit zur Ruhe gesetzt. Herr Franz Dörner, der Inhaber der bekannten Restauration 'St. Hubertus', Wien, VI. Mariahilferstraße Nr. 49, hatte sich durch seine fachmännische Erfahrung und Tüchtigkeit bereits vor dem Kriege allgemeiner Wertschätzung erfreut. Diese hat während des Krieges seine Berufung zur Leitung der Offiziers- und Beamtenmesse des ehemaligen k.u.k. Kriegsministeriums zur Folge. Herr Dörner führte im Vereine mit seiner Gattin dieses stets wachsende Unternehmen in mustergiltiger Weise. Infolge des immer größer werdenden Menagestandes musste eine Filialmesse im Hotel National errichtet und schließlich auch das Stammlokal 'St. Hubertus' zum gleichen Zwecke herangezogen werden. Alle drei Unternehmungen, die einen Personalstand von 350 Personen erforderten, stellten an die Gesamtleitung gewaltige Aufgaben, die jedoch durch die Tatkraft und Geschäftskenntnis des Ehepaares Dörner zur vollsten Zufriedenheit gelöst wurden, was durch ein Dankschreiben des Kriegsministeriums seine Anerkennung fand."

Das St. Hubertus Restaurant wurde unter Franz Dörners Sohn Josef bald wiedereröffnet. Zu Weihnachten 1931 wurde das Lokal unter dem neuen Betreiber Robert Muhri von der steirischen Gösser Brauerei im "Jagdstil" neu ausgestattet und als Braugasthof geführt. Josef Dörner übernahm dafür das Café Bastei an der Ecke Schottengasse und Ring des 12. November, der heute Universitätsring heißt. Mittlerweile befindet sich dort eine Bankfiliale; in den Räumlichkeiten des ehemaligen St. Hubertus Restaurant wurde hingegen ein Erotikladen eingerichtet.

Link:

Abschiedsfeier des Restaurateurs Dörner (Das interessante Blatt vom 16. Jänner 1919)

Der beklagenswerte Bauzustand des Ferdinandeums in Innsbruck, eines der ältesten Museen Österreichs, bereitete dem Tiroler Anzeiger am 17. Jänner 1919 große Sorgen:

"Die einzigen Besucher, die sich jetzt im Ferdinandeum einzufinden pflegen, sind italienische Offiziere, wohl auch italienische Soldaten. Sie können nicht verleugnen, daß sie aus einem Lande kommen, dessen öffentliches Leben im hohen Zeichen der großen Kunst von zweieinhalb Jahrtausenden steht. Die Eindrücke, die unsere ungebetenen Gäste aus dem Süden hier gewinnen, dürfen aber leider für uns nicht sehr schmeichelhaft sein. Denn nicht allein die Vereinsamung des Museums, auch der Zustand in dem sich die Sammlungen darbieten, verraten, daß das 'Ferdinandeum' nicht geradezu das Hätschelkind der Innsbrucker Bürgerschaft bedeutet. Alles ist dicht verstaubt, die Glaswände der Vitrinen sind allzu lange nicht gereinigt, das Oberlicht der Bildersäle läßt nur mehr ein schmutziges Grau von der Decke herabrieseln. Auch die Anordnung der Sammlung schreit nach Erneuerung. Die meisten Galerien Europas sind heute nach dem Grundsatz der Schausammlungen ausgestellt; im Ferdinandeum aber sind noch die Wände bis hoch hinauf mit den Bildern förmlich tapeziert, ein Bildermagazin und wahrlich keine Augenweide! Der Kenner findet mit Glück kostbare Perlen heraus, der Laie geht betäubt und verstimmt an dieser Anhäufung von Bildern vorbei."

Das Museum wurde 1823 als "vaterländisches Museum für Tirol" gegründet. Der ursprüngliche Zweck des Hauses war daher die Sammlung von Kunstwerken vorwiegend von Tiroler Künstlerinnen und Künstlern. Da die Sammlung schnell wuchs, wurde 1845 das bis heute bestehende Museumsgebäude errichtet. Während des Ersten Weltkrieges wurde die Pflege der Sammlung und des Gebäudes vernachlässigt; ein zusätzliches Problem stellten nach der Annexion Südtirols durch Italien die italienischen Forderungen nach Herausgabe einiger Objekte der Sammlung dar. Da das Museum aber von einem privaten Verein getragen wurde, konnte die Sammlung komplett erhalten werden; es wurden lediglich einige Objekte als vorübergehende Leihgaben an Südtiroler und Trienter Museen verbracht.

Heute ist im Ferdinandeum das Tiroler Landesmuseum untergebracht. Zum 175. Jubiläum 1998 wurde das Gebäude erweitert und ein neuer Tiefspeicher errichtet, 2003 entstand ein Erweiterungsbau. Nachdem im Jahr 2017 in Hall in Tirol das Sammlungs- und Forschungszentrum (SFZ) der Tiroler Landesmuseen errichtet wurde, betreibt dort das Tiroler Landesmuseum Werkstätten und ein Depot.

Links:

Unser Ferdinandeum (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 17. Jänner 1919)

Der Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

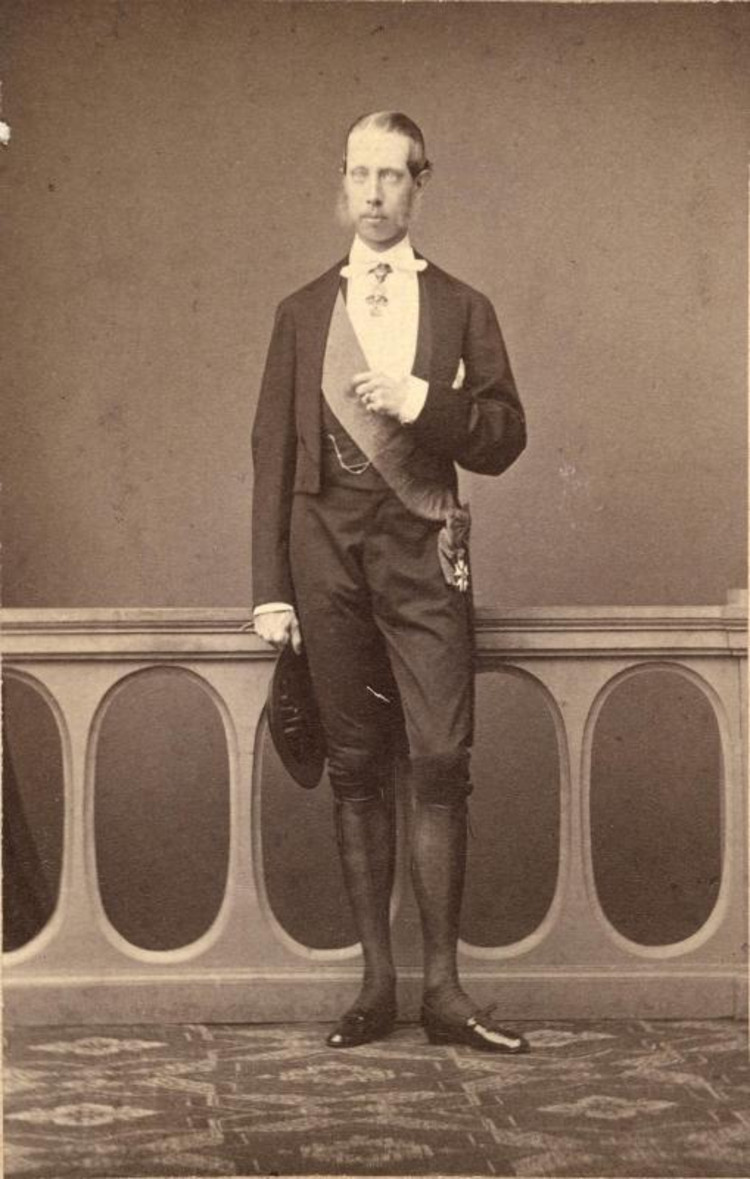

Am 18. Jänner vor hundert Jahren starb der letzte und jüngste Bruder Kaiser Franz Josephs, Erzherzog Ludwig Viktor, an den Folgen einer Lungenentzündung:

"Der jüngste Bruder des verstorbenen Kaiser Franz Josef, Erzherzog Ludwig Viktor, ist am 18. d. M. auf Schloß Kleßheim bei Salzburg im Alter von 77 Jahren gestorben. In seinen jüngeren Jahren hatte er bei der Statthalterei Salzburg zwei Jahre Dienst getan. Seine militärische Karriere führte ihn bis in die Charge eines Generals der Infanterie, obwohl er nie großes Interesse für militärische Dinge hegte. Größer war seine Teilnahme an der Kunst, er war in allen Ausstellungen zu sehen und Protektor zahlreicher Vereine. Im Herbste vorigen Jahres machte er eine schwere Lungenentzündung durch. Sein plötzlicher Tod scheint eine Folge der damaligen Erkrankung zu sein. Die Einsegnung fand am 21. d. M. vormittags statt, worauf die Leiche nach Siezenheim überführt wurde, wo die Beisetzung in einer vom Verstorbenen schon vor Jahren angekauften Grabstätte erfolgte."

Der 1862 geborene Ludwig Viktor war eine schillernde und von Skandalen umwobene Gestalt am kaiserlichen Hof. Seine Homosexualität war ein offenes Geheimnis und man traf ihn häufig im damaligen Wiener Centralbad an, das bis heute unter dem aktuellen Namen "Kaiserbründl" als Szenetreffpunkt dient. Als besonders skandalös wurde aber sein Hang zum Cross-Dressing angesehen, der Erzherzog ließ sich sogar in Frauenkleidung fotografieren.

Zunächst schlug Ludwig Viktor in üblicher Habsburg-Manier die militärische Laufbahn ein und wurde General der Infanterie. 1869 ernannte ihn Kaiser Franz Joseph zur Aufsichtsperson des Österreichischen Roten Kreuzes. Ludwig Viktors eigentliches Interesse galt aber der Architektur und Kunst, er ließ Palais erbauen, legte Kunstsammlungen an und förderte den Salzburger Kunstverein.

Von Zeitzeugen wurde er als spitzzüngig, intrigant und schwächlich beschrieben, aber auch als aufmerksam und loyal. Nach einer Schlägerei im Centralbad wurde Ludwig Viktor 1902 unter Kuratel gestellt, also entmündigt, und von seinem älteren Bruder Kaiser Franz Joseph aus Wien nach Salzburg verbannt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er dort auf Schloss Klessheim.

Links:

Erzherzog Ludwig Viktor † (Das interessante Blatt vom 30. Jänner 1919)

Heute vor 100 Jahren: Ludwig Viktor in Damenkleidung (1. Jänner 1919)

Weiterlesen: Ludwig Viktor – Erzherzog "Luziwuzi"

In Wien protestierten am 30. Jänner 1919 Sudetendeutsche (ein Sammelbegriff für die in Böhmen, Mähren und Schlesien lebende deutschsprachige Bevölkerungsgruppe) gegen den Verbleib ihres Siedlungsgebietes in der eben gegründeten Tschechoslowakei. Nach einer Protestversammlung zogen Tausende Demonstranten vor das Wiener Rathaus und forderten das Selbstbestimmungsrecht für die damals mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete:

"Am 19. d. M. fand in dem Saale des Kolosseums eine Kundgebung für die Deutschen der Sudetenländer statt. Eine überaus große Teilnehmerzahl zeigte, wie das Schicksal der dem tschecho-slowakischen Staat ausgelieferten deutschen Volksgenossen allen Schichten der Bevölkerung am Herzen liegt. Die imposante Kundgebung nahm einen ruhigen Verlauf und rechtfertigte das Vertrauen auf die Disziplin der Bevölkerung, die damit gegen jene Bestrebungen demonstrierte, die Deutschböhmen den Tschechen aus wirtschaftlichen Gründen angliedern will. Landeshauptmann Dr. Lodgmann führte in seiner Rede aus, daß die Deutschen Böhmens auf ihrem Selbstbestimmungsrecht beharren und nur als Freie mit Freien mit den Tschechen verkehren wollen, sich aber nie der slawischen Herrschaft beugen würden. Dr. Führer, der für die Sudetendeutschen sprach, erklärte, daß diese ihre Eigenart in Sprache und Sitte bewahren und ihre Kinder darin aufziehen wollten. Die Ausführungen der übrigen Redner bewegten sich in gleichem Rahmen. Es wurden schließlich zwei Resolutionen gefaßt, die eine den Staatsrat für Aeußeres aufzufordern, für Schaffung eines zwischenstaatlichen Verwaltungsgebietes aus dem ostmährisch-schlesischen Industriegebiete einzustehen, während in der zweiten gegen die Vergewaltigung der Deutschen der Sudetenländer durch den tschechischen Imperialismus Verwahrung eingelegt und für die Deutschen das Selbstbestimmungsrecht gefordert wurde."

Zwar sicherte der 14-Punkte-Plan des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson den Völkern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie das Selbstbestimmungsrecht zu, jedoch wurde dieses vor allem aus wirtschaftlichen Gründen immer wieder durchbrochen. Im Fall der mehrheitlich deutschsprachigen Gebiete auf dem Boden von Böhmen, Mähren und Schlesien unterstützte die Entente weitgehend den tschechoslowakischen Standpunkt. Radikalere tschechische Forderungen, wie etwa eine Grenzziehung zwischen Österreich und der Tschechoslowakei entlang der Donau und teilweise sogar südlich der Donau, wurden allerdings verworfen.

Links:

Massenkundgebung für die Sudetendeutschen (Das interessante Blatt vom 30. Jänner 1919)

Weiterlesen: Sudetendeutsche (Austria Forum)

Anfang 1919 stand eine gewisse Johanna K., wie sie im Amtsblatt der Wiener Zeitung benannt wurde, vor Gericht, da sie sich an Diebstählen beteiligt hatte. Am 20. Jänner 1919 ärgerte sich die Illustrierten Kronen-Zeitung aber nicht über das diebische Verhalten der Angeklagten, sondern über etwas ganz anderes:

"Es geschieht zum erstenmal, daß das Amtsblatt in so zartfühlender Weise den Namen einer beschuldigten Person verschweigt. […] Jedenfalls bedeutet die Einführung der Anfangsbuchstaben eine Neuerung, von der man abwarten muß, ob sie sich als dauernde Einrichtung bewährt. […] Es wird vielleicht nicht so weit kommen, daß man von einem Mädchenmörder Hugo Sch. schreiben wird, um den Namen Schenk nicht zu veröffentlichen. Aber anderseits gibt es unter jenen Menschen, deren Namen in Kundmachungen veröffentlicht wird, gewiß hunderte von Personen, die dasselbe Anrecht auf Schonung haben wie Johanna K., deren Name so ängstlich geheimgehalten wird […] Vielleicht ist es nur ein Versuch, der bei dieser geheimnisvollen Johanna probeweise gemacht wurde, der aber nimmer wiederkehren wird."

Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, dass bis weit in die 1980er Jahre oft nicht nur die vollen Namen, sondern sogar die Adressen von Personen, über die berichtet wurde, veröffentlicht wurden. Das weltweite erste Datenschutzgesetz wurde erst 1970 im deutschen Bundesland Hessen verabschiedet. In Österreich dauerte es etwas länger: heute bildet das Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2000 hierzulande die Rechtsgrundlage für den Datenschutz.

Der im Artikel genannte Hugo Schenk genoss, wie die meisten Personen damals, natürlich keinen Datenschutz. Gemeinsam mit seinem Komplizen Karl Schlossarek hatte Schenk 4 Frauenmorde verübt und wurde dafür am 22. April 1884 im Wiener Landesgericht hingerichtet. Durch seine Taten brachte er es aber auf eine gewisse Berühmtheit und wurde sogar in einem Wiener Lied von Kurt Sowinetz und Helmut Qualtinger besungen: "Die Mädchenmörder Hugo Schenk & Karl Schlossarek."

Links:

Das Vermögen der "Johanna K." Wer ist der rechtliche Eigentümer? (Illustrierte Kronen Zeitung vom 20. Jänner 1919)

Weiterlesen: Die Mädchenmörder Hugo Schenk & Karl Schlossarek (Tondokument)

Am 21. Jänner 1919 konnte man sich im traditionsreichen Innsbrucker Gasthof "Grauer Bär" über die Kunstsprache Esperanto informieren und gleich den entsprechenden Sprachkurs buchen, wie der Allgemeine Tiroler Anzeiger ankündigte:

"Wegen des großen Interesses, das von Personen aller Gesellschaftsklassen Innsbrucks der Weltsprache Esperanto entgegengebracht wird, sieht sich die Leitung der Esperantogruppe Innsbruck veranlaßt, die bereits begonnenen Unterrichtskurse zu teilen, und zwar in einen Kurs für Anfänger und in einen für fortgeschrittene. In ersteren sollen jene Aufnahme finden, welche nicht nur Anfänger im Esperanto sind, sondern im allgemeinen außer ihrer Muttersprache keine anderen Sprachkenntnisse besitzen, während im letzteren alle jene aufgenommen werden können, welche bereits irgend eine andere Sprache beherrschen und dadurch auch in der Erlernung der Weltsprache Esperanto begünstigt sind, doch wird jedem Teilnahmer die Wahl des Kurses vollkommen freigestellt."

Heute wird die vor 132 Jahren vom polnischen Augenarzt Ludwig Zamenhof entwickelte Kunstsprache "Esperanto" weltweit von etwa 2 Millionen Menschen gesprochen. Zwar ist Esperanto in keinem Staat der Welt Landessprache – einen Versuch Esperanto als offizielle Landessprache zu etablieren gab es in dem von 1815 bis 1919 bestehenden Neural-Moreset (heute belgisch) –, wird aber vor allem von der Volksrepublik China stark gefördert. In Österreich war Esperanto insbesondere in der Zwischenkriegszeit sehr beliebt und galt als völkerverbindendes Friedensprojekt, das vor allem in der politischen Linken auf viel Zustimmung stieß. Während des Nationalsozialismus war Esperanto aus politischen Gründen verboten.

An den Schöpfer der Kunstsprache "Esperanto" Ludwig Zamenhof erinnert heute ein Denkmal am Wiener Karlsplatz.

Links:

"Esperanto"-Sprachkurse (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 21. Jänner 1919)

Weiterlesen: Esperanto: Was wurde aus der völkerverbindenden Kunstsprache? (profil vom 9. Jänner 2018)

Weiterlesen: Neutral-Moresnet – erster Esperantostaat der Welt

Weiterlesen: Das Esperantomuseum der Wiener Nationalbibliothek

Weiterlesen: Die Geschichte des Innsbrucker Gasthofs "Grauer Bär"

Nachdem sich die Republik Deutschösterreich nicht als Rechtsnachfolgerin der Monarchie betrachtete (das kommt unter anderem im Staatsvertrag von Saint Germain-en-Laye zum Ausdruck, der deshalb nicht als "Friedensvertrag" bezeichnet wird), gab es zahlreiche formalrechtliche Fragen zu beantworten, die mit dem Übergang von der Monarchie zur Republik zusammenhingen. Eine davon, nämlich die Frage, ob man den von der kaiserlichen Regierung zuerkannten Ehrensold für eine im Krieg erworbene Tapferkeitsmedaille im neuen Staat weiter beziehen könne, thematisierte der Lavanttaler Bote am 22. Jänner 1919:

"Zur Vermeidung von Zweifeln und Anfragen über die Art der Flüssigmachung der Tapferkeitsmedaillenzulagen wird verlautbart: Zufolge Verordnung des d.-ö. Staatsamtes für Heerwesen erhalten jene Medaillenbesitzer, die ihre fortlaufenden Gebühren aus militärischen oder Zivilkassen beziehen, die Medaillenzulage zugleich mit ihren Bezügen aus diesen Kassen. Allen anderen Medaillenbesitzern werden die Zulagen durch die Pensionsliquidatur des Militärkommandos in Wien (IX. Lakierergasse 1 b) im Wege der Postsparkasse flüssig gemacht."

Der Erhalt einer Tapferkeitsmedaille brachte nicht nur hohes gesellschaftliches Ansehen mit sich, sondern auch eine regelmäßige finanzielle Zuwendung, nämlich den "Ehrensold". Dieser war vor allem für ausgemusterte Soldaten eine wichtige Nebeneinnahme, da der Ehrensold anders als der reguläre Sold lebenslang ausbezahlt wurde. Für eine goldene Tapferkeitsmedaille bekam man ab dem Jahr 1914 30,- Kronen (etwa 150,- Euro), für eine Silberne Medaille I. Klasse 15,- Kronen (etwa 75,- Euro) und für die Silberne Medaille II. Klasse 7,50 Kronen (etwa 27,- Euro).

Die Auszahlung des Ehrensolds erfolgte noch bis 1923, wurde aber wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise, der Hyperinflation und der Währungsreform von 1924/25 eingestellt. Erst das Tapferkeitsmedaillen-Zulagegesetz von 1931 führte für die oberen Rangklassen den Ehrensold wieder ein.

Links:

Die Zulagen für die Tapferkeitsmedaillen (Unterkärntner Nachrichten vom 22. Jänner 1919)

Weiterlesen: Ehren-Denkmünze für Tapferkeit

Trotz von der k.u.k. Armee normierter Verhaltensregeln kam es während des Ersten Weltkriegs immer wieder zu Verstößen dagegen. Beispielsweise tauchten Anfang 1919 militärische Dokumente auf, die das Verhalten des Generals der Infanterie Erzherzog Josef Ferdinand von Österreich-Toskana in ein fragwürdiges Licht rückten, wie das Neuigkeits-Welt-Blatt am 23. Jänner 1919 zu berichten wusste:

"In den letzten Tagen sind in einem ungarischen Blatt militärische Dokumente veröffentlicht worden, nach welchen österreichisch-ungarische Truppen, die unter dem Kommando des Erzherzogs Josef standen, durch eigenes Maschinengewehrfeuer zum Halten wichtiger Stellungen gegen das russische Heer gezwungen worden sein sollen."

Auch die Arbeiter-Zeitung veröffentlichte am selben Tag Auszüge aus den Dokumenten, in denen Erzherzog Josef Ferdinand sogar selbst zugab, dass er angeordnet hatte, von hinten auf die eigenen Soldaten schießen zu lassen. Allerdings hatte diese Strategie, die die Soldaten dazu bewegen sollte wieder an die vorderste Frontlinie zurückzukehren, keinen Erfolg, wie er ausführte:

"Ich füge bei, dass auch das Feuer von rückwärts die Truppen nicht abhielt, ihre Stellungen zu verlassen, sobald der Feind schärfer einsetzte, und dass Leute in der Front aus vollster Erschöpfung Selbstmord begingen."

Erzherzog Josef Ferdinand übernahm im August 1914 das Kommando des 14. Armeekorps, das an der russischen Front Niederlagen an der Zlota und an der Gnila Lipa hinnehmen musste. 1916 zum Generaloberst befördert, erlitt er während der russischen Brussilow-Offensive weitere schwere Niederlagen. Im Herbst 1916 wurde er deshalb von der Front abgezogen und zum General-Inspektor der k.u.k. Luftfahrtruppen ernannt. Nach dem Weltkrieg blieb der ehemalige Erzherzog als einfacher Staatsbürger in Österreich. Nach dem "Anschluss" Österreichs an Hitler-Deutschland wurde er 1938 von den Nationalsozialisten 3 Monate im Konzentrationslager Dachau interniert. Er starb 1942 in Wien und wurde in der Kapuzinergruft bestattet.

Während des Kriegs führte Erzherzog Josef Ferdinand ein Tagebuch, das zu Kriegsende angeblich 11 Bände umfasste. Er plante dieses Tagebuch umzuarbeiten, um es 50 Jahre nach seinem Tod, also 1992, veröffentlichen zu lassen. Letzteres ist bis dato aber nicht geschehen…

Links:

Das Tagebuch des ehemaligen Erzherzog Josef (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 23. Jänner 1919)

Der "Soldatenvater" läßt in die Soldaten hineinfeuern (Arbeiter-Zeitung vom 23. Jänner 1919)

Schon während des Ersten Weltkriegs waren Süßigkeiten Mangelware. Auch Kekse, noch dazu aus weißem Mehl, waren kaum zu bekommen. Durch den verlorenen Krieg verschärfte sich die Versorgungskrise in Nachkriegsösterreich und der Schleichhandel eskalierte. So berichtete am 24. Jänner 1919 das Neuigkeits-Welt-Blatt über Schleichhändler, die im Geheimen mit Keksen handelten:

"Anläßlich der Anhaltung eines Burschen, der in einem Delikatessengeschäfte mehrere 100 Stück Keks aus reinem weißen Mehle um 40 Heller [0,10 Euro] per Stück verkaufen wollte, wurde erhoben, daß diese Kekse in zwei geheimen Bäckereibetrieben in Privatwohnungen, und zwar bei der Magistratsbeamtenwitwe Adele Jung, 8., Josefstädterstraße Nr. 97 wohnhaft, und bei der Briefträgergattin Aschenbrenner, 13., Felbigerstraße Nr. 58 wohnhaft, erzeugt worden sind. Der Hauptunternehmer war der seit Jahr und Tag desertiert gewesene Rudolf Haftl,[…] Sie pflegten auf einmal 1000 bis 2000 Stück Keks herzustellen. Der Reingewinn betrug jedesmal zirka 150 bis 250 K [30,- bis 50,- Euro], welchen sie zu dritt teilten. Mehl, Zucker, Fett, beschafften sie sich im Schleichhandel, zum großen Teile durch Vermittlung des Buchdruckergehilfen Benjamin Hecht. Haftl hat auch mit gefälschten Brotkarten manipuliert. Gegen alle Beteiligten wurde die Strafamtshandlung eingeleitet."

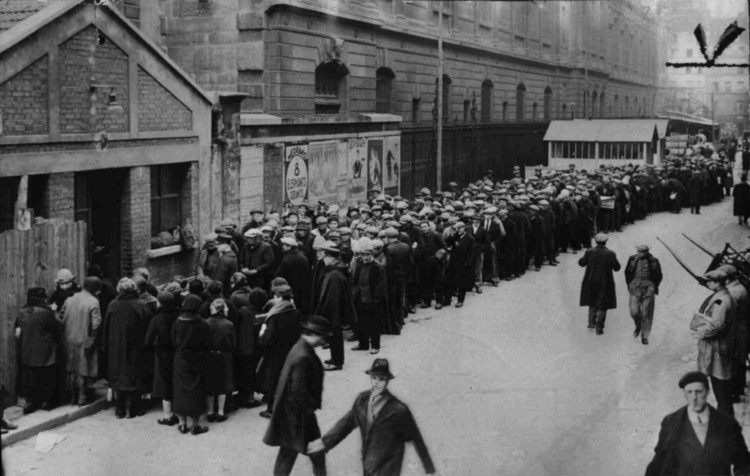

Viele Lebensmittel wurden nur gegen die Abgabe von Lebensmittelmarken verkauft. Um an diese Lebensmittel zu kommen, war es oft notwendig sich stundenlang vor individuell zugewiesenen, also "rayonierten", Ausgabegeschäften anzustellen. Am Schwarzmarkt konnte man hingegen – zu weit überhöhten Preisen – größere Mengen an Lebensmitteln erhalten. Im Jänner 1918 kostete beispielsweise ein Kilo Mehl 1,20 Kronen [0,60 Euro], während es am Schwarzmarkt fast um einen fast siebzehnfach höheren Preis, nämlich um 20 Kronen, verkauft wurde.

Links:

Geheime Bäckereibetriebe. Wo die Keks aus weißem Mehl herkommen (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 24. Jänner 1919)

Heute vor 100 Jahren: Razzia im Café Schleichhandel (4. Oktober 1918)

Heute vor 100 Jahren: Die "Rayonierung" (15. September 1918)

Am 25. Jänner 1919 erschien eine Abordnung Arbeitsloser, Arbeiter und Handelsangestellter – allesamt Mitglieder der Kommunistischen Partei – unter Führung Karl Steinhards, Mitbegründer der KPÖ sowie der Komintern und späterer Wiener Vizebürgermeister (1945/46), im Parlament und übergab dem Staatssekretär für soziale Fürsorge Ferdinand Hanusch eine radikale Forderungsliste wie das Fremden-Blatt tags darauf berichtete:

"Sie fordern die Schaffung von großen öffentlichen Notstandsarbeiten. An den Stätten dieser Arbeit muß von den Arbeitenden selbst durch einen von ihnen gewählten Ausschuß die Kontrolle über die Produktion (Arbeitszeit, Löhne usw.) ausgeübt werden. Für die Dauer der Arbeitslosigkeit muß in allen Betrieben die Arbeitszeit in dem Maße herabgesetzt werden, daß das Heer der Arbeitslosen genügende Beschäftigung findet. Für die Arbeitslosen muß ein ausreichender Lebensunterhalt gesichert sein. Daher muß die Arbeitslosenunterstützung den Betrag des bisherigen vollen Durchschnittslohnes erreichen, mindestens aber auf 15 Kronen täglich (!) erhöht werden. Die Geldmittel werden von den Unternehmern und der Staatsverwaltung aufgebracht. Die Arbeitslosen müssen unter dem besonderen Schutz der Mieterschutzordnung gestellt werden. Der Mietzins muß ihnen bis auf weiteres gestundet werden. In der Lebensmittelfürsorge müssen die Arbeitslosen ihrer Notlage entsprechend bedacht werden. Die volle Schwerarbeiterlebensmittelquote muß ihnen ausgeteilt werden […] Ferner sollen die Vermögenden von der Beteiligung mit den rayonierten Lebensmitteln ausgeschlossen werden. Die Unternehmer haben eine einmalige Bekleidungs- und Beschuhungsaushilfe von 800 Kronen oder Kleider und Schuhe in natura für sämtliche Arbeitslosen und Arbeiter aufzubringen. In den Betrieben, in denen die Arbeit aus Kohlen- und Rohstoffmangel zeitweise stille steht, oder die Arbeitszeit herabgesetzt ist, muß trotzdem der volle bisherige Durchschnittslohn täglich weiter ausbezahlt werden. Das Arbeitsbuch muß sofort abgeschafft werden."

Hanusch erläuterte der Delegation die verzweifelte finanzielle Lage Staates, die eine Erfüllung der Forderungen – auch nur in Teilen – nicht möglich mache und wies sie auf die die Tagung einer von der Regierung beauftragten Kommission zur Arbeitslosenfrage hin, die am 15. Februar 1919 tagen würde. Tatsächlich stiegen die Arbeitslosenzahlen nach dem Krieg eklatant an: Im ersten Halbjahr 1919 waren rund 400.000 Menschen arbeitslos, für die noch im November 1918 eine geringe provisorische Arbeitslosenunterstützung eingeführt wurde. Es sollte bis ins Jahr 1920 dauern bis zumindest diese provisorische Arbeitslosenunterstützung durch die Arbeitslosenversicherung abgelöst wurde.

Links:

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Fremden-Blatt vom 26. Jänner 1919)

Weiterlesen: Arbeitslosenunterstützung (Einführung)