Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Am 26. Jänner 1919 erschien im Linzer Volksblatt ein Werbeartikel für die illustrierte Frauenzeitschrift Elisabethblatt. Die im Linzer Katholischen Pressverein von 1906 bis 1938 erscheinende Monatsschrift gibt einen guten Einblick in das damals in weiten Kreisen herrschende Frauenbild: Waren Frauen dem Mann zwar nicht völlig untergeordnet, sah man den Mann doch als das unangefochtene Familienoberhaupt, dem die Frau zu gehorchen hatte. Die katholische Kirche wurde vom Elisabethblatt nicht nur als religiöse Instanz dargestellt, sondern auch als weltliche Macht. Generell wurde ein antimodernistisches Gesellschaftsbild vermittelt und die "moderne Lebensführung" in Frage gestellt.

Im Jänner 1919 befasste sich das Elisabethblatt unter anderem mit der Erziehung der "Kinder zur rechten Gottesfurcht", mit "christlichen Heldinnen der Vorzeit" und kritisierte "trinkende, rauchende und kartenspielende Frauen". Aber auch das Frauenwahlrecht wurde angesichts der für den 16. Februar 1919 angesetzten Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung thematisiert:

"Wie immer man sich stellen mochte zum politischen Wahlrecht der Frauen, es ersehnend oder es ablehnend – nun ist es da und es gibt nur mehr eine einzige Stellungnahme: Das Wahlrecht gut ausüben. Davon, wie das Wahlrecht ausgeübt wird, hängt das Schicksal Deutschösterreichs und seiner Bürger und Bürgerinnen ab. Die kommenden Wahlen entscheiden die Zukunft: Segen oder Fluch […] Welche katholische Frau und welches katholische Mädchen würde nun die Verantwortung auf sich nehmen, in so bedeutungsvoller Zeit, wo die entsetzlichsten Gefahren drohen, wo es gilt, die heiligsten Güter zu verteidigen; wer könnte es verantworten, gleichgültig oder bequem oder furchtsam, grollend oder verdrossen die Heilsmacht unbenützt zu lassen, über die sie verfügen? Helfen können und nicht helfen wollen, behüten können und nicht behüten wollen, retten können und untergehen lassen, das ist nicht Gesinnung und Bestimmung der Frau. Ja, so ist es. Das Frauenwahlrecht ist da, es gibt nur eine Stellungnahme dazu: Das Wahlrecht gut ausüben und ausnützen im Heilsdienste des christlichen Volkes! […] Das Frauenwahlrecht ist da. Und möchte es manchen auch ein rohes, kaltes, ödes Felsgestein erscheinen: Frauenberuf ist es, an den Felsen zu schlagen, daß daraus fließen die Wasser des Lebens. Wohlan denn, Frauen, Erfüllung heiliger Berufung!"

Links:

Die illustrierte Frauenzeitschrift Elisabethblatt (Linzer Volksblatt vom 26. Jänner 1919)

Das Wahlrecht der Frauen (Illustrierte Frauenzeitschrift – Elisabeth-Blatt vom Jänner 1919)

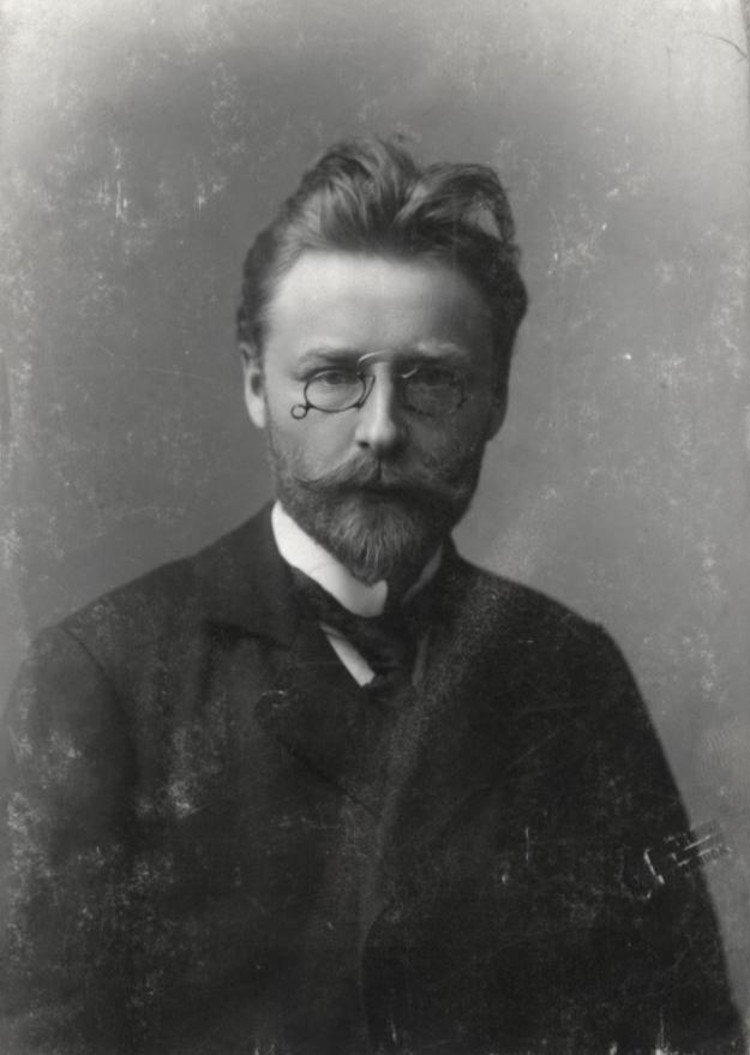

Der Montag berichtete am 27. Jänner 1919 über eine vom österreichischen Sozialphilosophen, Erfinder und Schriftsteller Josef Popper-Lynkeus ausgehende Initiative zur Abschaffung der Wehrpflicht:

"Kürzlich wurde die 'Propagandastelle für Abschaffung der Wehrpflicht' begründet. Zur Einführung in den leitenden Gedanken dieser Vereinigung – Abschaffung des Zwanges zum Kriegsdienst – wurden der Versammlung von einem der Proponenten die in Popper-Lynkeus Schriften dargelegten Gedanken und Vorschläge zur Lösung der Kriegsfrage vorgeführt. Die Forderung, die Wehrpflicht durch Freiwilligkeit des Felddienstes zu ersetzen, sei nach den vier Jahren unerhörten Zwanges und der tollen Verschleuderung von Menschenleben nun endlich doch für die Verwirklichung reif. Der Kriegsdienst soll weder durch monarchische Entscheidung, noch etwa durch die von Volksvertretungen, noch selbst durch Volksreferendum dem einzelnen Bürger aufzwingbar sein; jeder selbst nur muß entscheiden können, ob er seine Haut zu Markte tragen will."

Trotzdem wurde am 6. Februar 1919 von der provisorischen Nationalversammlung ein Wehrgesetz erlassen, in dem die allgemeine Wehrpflicht enthalten war. Aufgrund des am 10. September 1919 unterzeichneten Staatsvertrags von Saint-Germain-en-Laye, wurde die allgemeine Wehrpflicht allerdings wieder aufgehoben und ein Berufsheer mit maximal 30.000 Berufssoldaten eingeführt. Erst 1936, während der Dollfuß-Schuschnigg Diktatur, wurde die allgemeine Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 42 Jahren wieder eingeführt.

Josef Popper, der 1838 im böhmischen Kolin zur Welt kam und als Ingenieur sein Brot verdiente, veröffentlichte 1899 unter dem Pseudonym Lynkeus die Anekdotensammlung "Phantasien eines Realisten", die vor allem aufgrund ihrer pazifistischen Grundhaltung in Österreich-Ungarn und Russland verboten wurde. Trotzdem machte das Buch den Autor weltberühmt. Nach Albert Einstein gehörte der nunmehr unter dem Doppelnamen Popper-Lynkeus bekannte Autor zu den "wenigen markanten Persönlichkeiten, in denen sich das Gewissen der Generation verkörperte [...] Die Gemeinschaft beziehungsweise der Staat war ihm kein Fetisch; dessen Recht, vom Individuum Opfer zu fordern, gründete er einzig auf dessen Pflicht, dem Individuum, der Einzelpersönlichkeit eine harmonische Entwicklung zu ermöglichen."

Heute erinnert die Lynkeusgasse in Wien-Hietzing, ein Denkmal im Wiener Rathauspark und die Josef Popper-Nährpflicht-Stiftung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main an den großen Denker und Pazifisten.

Links:

Gegen die Wehrpflicht (Der Montag vom 27. Jänner 1919)

Die Josef Popper-Nährpflicht-Stiftung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main

Am 28. Jänner 1919 sollte im Innsbrucker Stadttheater die Uraufführung des Theaterstücks "Bruder Ubaldus" des Tiroler Dramatikers Franz Kranewitter stattfinden, der die Kritiker des Allgemeinen Tiroler Anzeigers tags zuvor bereits entgegen fieberten:

"Die Tragödie spielt im frühen Mittelalter, in einer Waldblöße bei Rom, zwischen dem Eremiten Bruder Ubaldus und seinem Lehrer Bruder Faustinus und einer Hexe. Die übrigen auftretenden Personen, eine Bauernfamilie im1. Auftritt und ein Kardinal in den zwei letzten Auftritten des Dramas, kommen nur als Nebenfiguren in Betracht […] Kranewitter rührt im 'Bruder Ubaldus' an die tiefsten Fragen des Menschenlebens. Wir sehen der Uraufführung mit Spannung entgegen, zumal das Werk auch schauspielerisch gewaltige Anforderungen stellt. Es bleibt dem Theaterkritiker überlassen, dieTragödie zu werten und in das Gesamtwerk unseres Tiroler Meisters einzureihen."

Tatsächlich erschien am 31. Jänner 1919 im Allgemeinen Tiroler Anzeiger eine euphorische Kritik von "Bruder Ubaldus" aus der Feder des Tiroler Heimwehrführers Richard Steidle:

"Es war ein voller Erfolg. Hier, auf dem neutralen Boden echter und bodenständiger Kunst fanden sich alle Geister, die draußen, wo die Wahlschlacht tobt, durch politische und religiöse Anschauungen von einander weltenweit getrennt sind. In diesen Tagen der inneren Neu- und Umgestaltung wäre das Theater berufen, eine große Rolle zu spielen und der im Entstehen begriffenen Reaktion gegen die Ueberspannung des Naturalismus und Materialismus bahnbrechend voranzugehen […] Der Eindruck, den das Werk in dieser von tiefem Ernst und reifer Künstlerschaft getragenen Wiedergabe hervorrief, war stark und durchgreifend, der Beifall ungeteilt und ehrlich. Es war ein voller Sieg der Heimatkunst, an dessen Ehren Dichter und Darsteller den gleichen Anteil haben."

Franz Kranewitter gilt neben Karl Schönherr als bedeutendster Tiroler Dramatiker. Heute erinnern die Kranewitterstraße in Innsbruck und eine gleichnamige Straße in Hall in Tirol an den 1938 verstorbenen Dramatiker.

Links:

Franz Kranewitters "Bruder Ubaldus" (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 27. Jänner 1919)

Kranewitters "Bruder Ubaldus". Zur Uraufführung der Tragödie im Innsbrucker Stadttheater (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 31. Jänner 1919)

Franz Kranewitter (Österreichisches Biographisches Lexikon)

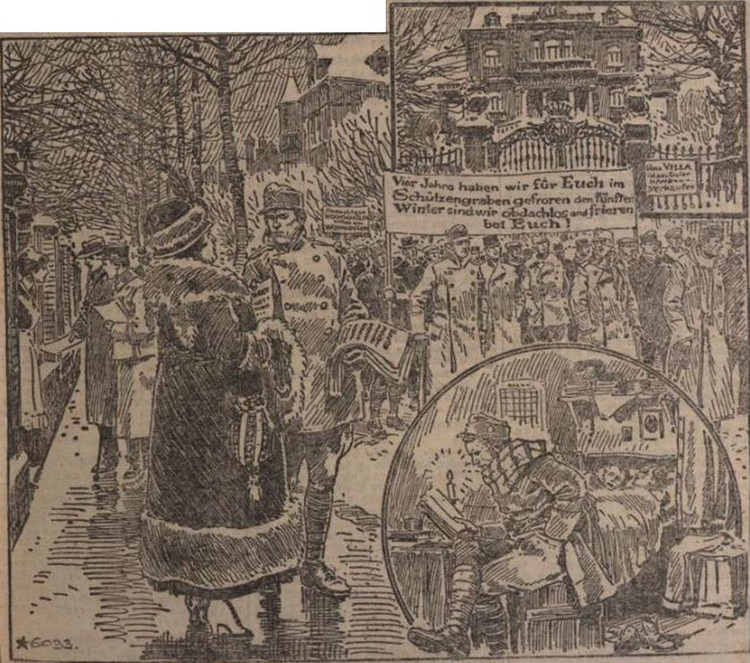

In Wien demonstrierten am 29. Jänner 1919 etwa 500 Studenten der Wiener Universität für Bodenkultur friedlich gegen ihre prekäre Wohnungssituationen. 200 von ihnen waren bereits obdachlos und weitere standen kurz davor:

"Die Demonstration hatte den Zweck, die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Wohnungsmangel vieler Studenten zu lenken, die, weil die Hochschule weit draußen an der Stadtperipherie liegt, angesichts der Verkehrsschwierigkeiten und des Zeitverlustes nicht in Bezirken wohnen können, wo sonst Studenten Unterkunft finden und die bisher in der Nähe der Anstalt keine Wohnung finden konnten. Unter den Demonstranten befanden sich viele Heimkehrer und speziell auf die Kriegsteilnehmer bezog sich auch der Text der Ausschrifttafeln, die im Zuge ertragen wurden: 'Vier Winter mußten wir für Euch frieren, jetzt im fünften Winter frieren wir unter Euch!' [...] Es ist bekannt, wie viele unserer Kameraden auf der Hochschule für Bodenkultur obdachlos sind. Alle Bitten und Versuche, in der Nähe der Hochschule Wohnräume zu bekommen, blieben infolge der Gleichgültigkeit der Villenbesitzer des 18. und 19. Bezirkes fruchtlos. Es blieb uns nur noch ein Mittel: diesen Herren, die viele Zimmer und sogar ganze Villen leer stehen haben, in demonstrativer Weise zu zeigen, wie es in uns kocht. [...] Unweit der Hochschule sind große Baracken, die bisher von Militärmannschaften belegt waren, freigeworden. Mögen die Behörden, die darüber zu entscheiden haben, an die Not der Hochschüler denken und vielleicht die eine oder andere Baracke zu Wohnungszwecken für die studierenden Akademiker zu adaptieren."

Baracken trugen auch in den letzten 26 Jahren zur Geschichte der Universität für Bodenkultur bei: Die 1993 in der Nähe der Universität für Bodenkultur wiedererrichteten provisorischen Universitätsgebäude im Stile militärischer Holzbaracken werden allerdings im Jänner und Februar 2019 abgetragen.

Links:

Demonstration der Hörer der Hochschule für Bodenkultur (Neue Freie Presse vom 30. Jänner 1919)

Weiterlesen: Ende des Provisoriums – Aus für BOKU-Baracken (Meinbezirk.at vom 14. Jänner 2019)

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden die Hoffnungen nach einem besseren Leben rasch enttäuscht, da sich die soziale Lage im ersten Nachkriegsjahr weiter verschärfte. Neben Hunger, Arbeitslosigkeit und Lebensmittelknappheit bereitete der Bevölkerung besonders die Wohnungsnot große Sorgen. In Salzburg war die Wohnungsnot damals besonders stark. Am 30. Jänner 1919 wurden deshalb in einer Sitzung in der Landesversammlung drastische Notmaßnahmen beschlossen, wie das Salzburger Volksblatt berichtete:

"Die wesentlichen Punkte der Verordnung seien hier skizziert: Die Stadtgemeinde Salzburg und die Gemeinden Aigen, Gnigl, Leopoldskron, Maxglan, Morzg und Siezenheim bilden ein Wohngebiet und unterstehen der Wirksamkeit des Salzburger Mietsamtes. Innerhalb dieses Wohngebietes hat jeder Hausbesitzer die Zahl der Wohnungen in seinem Hause, die Zahl der Räume in jeder Wohnung und die Art der Vermietung der einzelnen Wohnungen anzuzeigen. Außerdem ist jeder Wohnungsinhaber, der sogenannte Doppelwohnungen besitzt, zur Anzeige verpflichtet, ebenso jeder Wohnungsinhaber, dessen Wohnung fünf oder mehr Wohnräume enthält […] Wird mehr als eine Wohnung als nötig bezeichnet, so entscheidet die Gemeinde über den Bedarf […] Die Gemeinde kann für Wohnzwecke anfordern: Leerstehende Wohnungen, auch wenn sie vermietet sind, ohne daß aber innerhalb vier Wochen eine Benützung zu erwarten ist; Doppelwohnungen, unzulänglich benützte Wohnungen und überzählige Wohnbestandteile in Wohnungen; ferner leerstehende Räumlichkeiten, die seit dem 1. August 1914 dem Wohnzwecke entzogen wurden, Wohnungen in fast fertiggestellten Bauten, wenn die Gemeinde auf ihre Kosten die Bauten bewohnbar macht; Zimmer in Fremdenherbergen, doch darf hier nur der vierte Teil der der verfügbaren Zimmer angefordert werden. […]Bei der Anforderung von Mietwohnungen obliegt der Gemeinde die Leistung einer Vergütung an den Hauseigentümer in der Höhe des Mietzinses […]Der Hauseigentümer kann bei der Rückstellung, die innerhalb der ortsüblichen Räumungsfristen zu erfolgen hat, verlangen, daß die Wohnung in dem Zustande, in dem sie seinerzeit übergeben wurde, zurückgegeben wird, widrigenfalls ein Betrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes auszuwerfen ist."

Link:

Die Bekämpfung der Wohnungsnot in Salzburg (Salzburger Volksblatt vom 30. Jänner 1919)

Am 31. Jänner 1919 berichtete der Allgemeine Tiroler Anzeiger vom Plan ein Mütter- und Säuglingsheim in Tirol zu errichten:

"Auch in unserem Heimatlande tritt die Notlage vieler Mütter und ihrer armen Kinder immer mehr zu Tage uns besonders in Innsbruck ist ein großer Teil der Säuglinge infolge Mangels an Milch und anderer zuträglicher Nährmittel dem Untergange geweiht. Wohl besteht auch hier wie in anderen Ländern eine Landeskommission für Mütter- und Säuglingsfürsorge, welche gemeinsam mit dem Landesverbande 'Barmherzigkeit' eine Beratungsstelle für Mutterschutz und Säuglingsfürsorge unterhält. Ein 'Mutter und Säuglingsheim' besteht aber im ganzen Lande Tirol nicht […] Der Ausschuß für 'Soziale Fürsorge' wird ermächtigt, ein 'Mutter- und Säuglingsheim' unter der Leitung einer geschulten Fürsorgefrau und ärztlicher Aufsicht zu errichten und bewilligt zur Bestreitung der Kosten aus Landesmitteln."

Zwar nahm schon im Jahr 1918 in Tirol die Landeskommission für Mutterschutz und Säuglingsfürsorge ihre Tätigkeit auf, trotzdem konnten Pläne für ein Mütter- und Säuglingsheim nicht realisiert werden. Allerdings entstanden Provisorien, beispielsweise ein Mütterheim auf genossenschaftlicher Basis in Hall in Tirol. Auch das 1927 errichtete Mütter- und Säuglingsheim in Axams sollte nur als Provisorium dienen, existiert aber bis heute.

Links:

Errichtung eines Mutter- und Säuglingsheimes (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 31. Jänner 1919)

Weiterlesen: Das System der Fürsorgeerziehung (PDF, Universität Innsbruck)

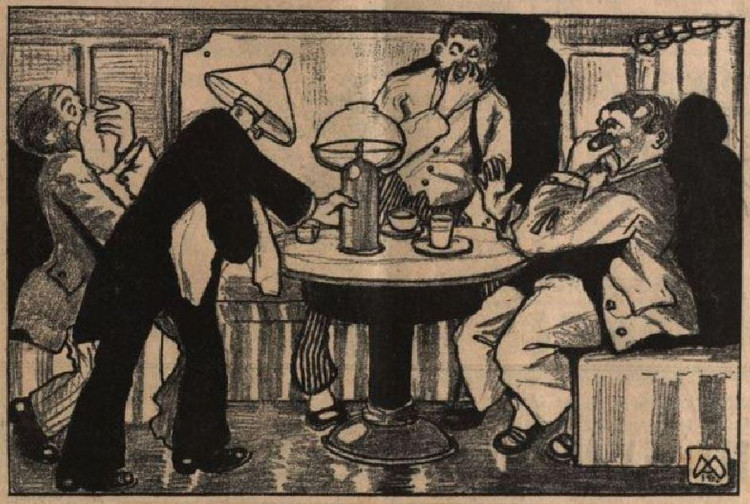

Am 1. Februar 1919 berichtete das Deutsche Volksblatt über die mittlerweile für 9 Uhr abends verordnete Lokalsperrstunde in Wien. Der Text über die Streifzüge durch die winterlich-kalte Wiener Nacht heute vor genau 100 Jahren ist ein sehr lebendiges und spannendes Stimmungsbild:

"Ein Schrei der Entrüstung und des Entsetzens entfuhr den Wirtshausfreunden, als die Neunuhrsperre amtlich proklamiert wurde. Nur ein kleines Häuflein Allgetreuer schwieg, denn in dem Kreise der unnachgiebigen und eisernen Charaktere fand man es selbstverständlich und natürlich, daß von einer Trennung infolge 'Zeit' keine Rede sein konnte. Man ging einfach den nächsten Tag früher ins Gasthaus, um die geraubte Stunde einzubringen. Die Zeit war gewonnen, die Gemütlichkeit blieb verloren. Es will kein rechtes 'Leben' mehr aufkommen, alles ist still, gedrückt, sittsam brav, förmlich ängstlich. Freilich wirkt oft auch die rechte Seite der Speisekarte lähmend auf die Unterhaltung und macht manchen Gast sprachlos. Lauter geht es nur ab und zu noch in der Schwemme her, besonders wenn einige Krieger ihre Freude der Heimkehr bei teurem Weine äußern. Sie trinken, lassen wieder einschenken, sie nötigen fremde Tischnachbarn zum Anstoßen und Lebenlassen, animieren durch Lieder ohne Worte zur Lustigkeit, versuchen sich in einen Taumel der Freude zu versetzen, kommen aber bald zur Überzeugung, daß die Heiterkeit oft ebenso unecht wie der Wein und der lang ersehnte Friede ist. In den Kaffeehäusern der Vorstädte herrscht Stimmungsarmut. In den kalten, matt beleuchteten Lokalen lauern spärlich einige Gäste. Unter Frieren sollen sich die Armen für einen der vielen neuen Kandidaten aus den Spätabendblättern erwärmen? Die Kassierin gähnt, der Markör gähnt, schließlich gähnen auch die Gäste. Das Kaffeehaus schließt zu einer Zeit, in welcher es früher erst seine Gäste erwartet hat. Nun steht man auf der Straße. – Das Licht der nur vereinzelnd müde flackernden Gaslaternen sickert durch den kalten Nebel. Die kotigen Straßen und Gassen sind wie ausgestorben. Die Straßenbahngleise liegen verödet. – Großstadtruhe. – Ab und zu löst sich ein Wachmann aus einem Torbogen, unter dessen Schutz er auf nächtliches Wild gelauert hat. Gleichmäßiger Schritt eines Postens der Stadtschutzwache ist vernehmbar. An der Ecke stößt man auf einzelne Dämchen. Hüstelnd bieten sie Liebe feil. Vereinzelt stapfen Männer und Frauen mit schweren Rucksäcken beladen, durch das Dunkel. Aber auch vielen scheu um sich blickenden Gestalten mit aufgeschlagenem Kragen, den Hut in die Stirne gedrückt und die Hände in den Hosentaschen vergraben, begegnet man. – Menschen ohne Nachtlager. – Kinder der Straße. – Die Gefahr von Wien. – Um 11 Uhr liege ich zu Hause in meinem Bette und denke darüber nach, wo sich wohl die vielen entsprungenen Sträflinge aufhalten mögen. – Auch der Name Breitwieser kreuzt meine Gedanken.“

Links:

Wiener Streifzüge. Nachtleben. (Deutsches Volksblatt vom 1. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Franz Breitwieser (6. April 1918)

Weiterlesen: Die Höchstleistung im Verbrechen (Neues Wiener Tagblatt vom 5. Jänner 1919)

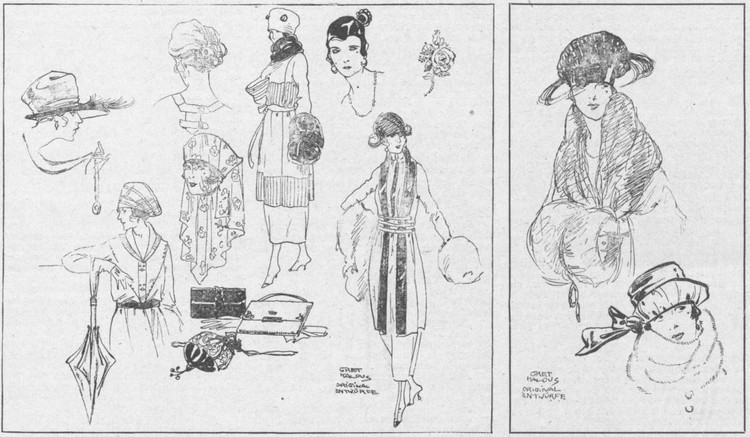

Mode zeichnet nicht nur ein Abbild der Person, die sie trägt, sondern auch ein Abbild ihrer Zeit. Am 2. Februar 1919 informierte die Wiener Illustrierte Zeitung Modeinteressierte über die Trends im Jahr des Jahres 1919:

"Die Bandmode, die sich auf den Kleidern und Hüten als willkommene Stoffersparnis bewährte, erstreckt sich auch auf die Jupons [Unterröcke]. Gewöhnlich bilden die Bänder Längsstreifen, die mit einfarbigen Seidenbahnen abwechseln […] Ebenso beliebt sind großblumige Muster auf weißem Grunde […] Von den Bändern abgesehen sieht man nur Seidencupons, die früher einen unerhörten Luxus bedeuteten, während jetzt gerade die Seide verhältnismäßig noch am billigsten und am zugänglichsten ist. Vorwiegend sind es helle und bunte Muster und für den Sommer nimmt man gestreifte oder karierte Schleierstoffe. Die übereinanderfallenden Volants, Rüschen und aufgesetzten Hüftengarnituren mußten verschwinden, um flachen Verzierungen Platz zu machen, denn was sich zu den Glockenröcken eignete, findet unter den modernen engen Röcken keinen Platz mehr. Besonders einfach zeigen sich die modernen Frisuren. Schlichte Wellen, zuweilen mit einem schiefen Scheitel, der nur an den Seiten etwas loser gehalten ist und ein Knoten im Nacken, an den sich mitunter noch einige Löckchen schließen.[…] Nach den Pelzboas werden wieder solche aus Straußfedern kommen, sowie Halskrausen aus zweifarbigem Tüll in dunklen und hellen Tönen, vorzugsweise auch in schwarz-weiß, teilweise mit Samtbändern und überfallenden Filetecken garniert […] Eine Neuheit für Schirme sind Bandschlingen an Stelle der Griffe, für die gleichfalls schon das Material fehlt oder unerschwinglich ist. Diese Bandschlingen sind ungemein praktisch, da sie sich über den Arm hängen lassen und so den Schirm vor dem Vergessenwerden schützen, was bei dem Niederlegen oder Wegstellen in Geschäften leicht geschehen kann und heutzutage einen empfindlichen Verlust bedeutet. Zur weiblichen Toilette gehört unbedingt ein Handtäschchen. Seit die Lederknappheit die Ledertäschchen in den Hintergrund gedrängt hat, sind die gestrickten und gestickten Perltaschen im Altwiener Stil die elegantesten, aber auch die teuersten. Da derartige kostspielige Luxussachen jedoch nicht jedermann zugänglich sind. verweisen wir auf die hochmodernen Täschchen aus Seidenstoffen. Rips und Moire erweisen sich als besonders geeignet, da solche Taschen bei einiger Geschicklichkeit selbst angefertigt werden können […] Neu sind gestickte Gretchentaschen, die von dem harmonierenden Gürtel herabhängen. Wichtig ist die Schließe, die man in den verschiedensten Ausführungen sieht."

Link:

Modekleinigkeiten (Wiener Illustrierte Zeitung vom 2. Februar 1919)

Ende 1918 entschloss sich die Äbtissin des Klosters Nonnberg in der Stadt Salzburg, Anna Scherer, Kunstgegenstände des Klosters wegen der kriegsbedingten wirtschaftlichen Notlage zu veräußern. Ihr Handelspartner war der Wiener Antiquitätenhändler Michael Steißel, der die verbotenen Geschäfte abwickelte. Im Februar 1919 wurde der illegale Kunsthandel aufgedeckt. Die Vorarlberger Landes-Zeitung berichtete am 3. Februar 1919:

"Da der Verkauf von Kunstgegenständen aus kirchlichem Besitze untersagt und ausdrücklich unter strenger Strafandrohung verboten ist, leitete das Staatsdenkmalamt sofort eine Untersuchung ein. Die Nachforschungen ergaben das überraschende Resultat, daß der Wiener Antiquitätenhändler Michael Steißel in der Zeit vom 14. Dezember bis Mitte Jänner 1919 Kunstgegenstände im Werte von etwa einer Million Kronen um den Preis von rund 220.000 Kronen [circa 109.000,- Euro] von der Äbtissin des genannten Frauenstiftes gekauft und hievon bereits einen Teil um rund 270.000 Kronen mit einem Reingewinn von mindestens 180.000 Kronen [circa 89.000,- Euro] an fünf Wiener Antiquitätenhändler und zwei Private weiterveräußert hatte. Dem raschen Zugreifen des Staatsdenkmalamtes gelang es, fast alle Gegenstände sicherzustellen. Die noch bei Steißel befindlichen Kunstobjekte wurden beschlagnahmt und gegen ihn das Strafverfahren eingeleitet. Die von ihm abgeschlossenen Käufe sind rechtsungültig."

Das Salzburger Benediktinnerinenkloster am Nonnberg ist das älteste durchgehend geführte Frauenstift im deutschsprachigen Raum und wurde der Legende nach um 712 vom heiligen Rupert gegründet. Das Kloster ist heute auch vielen Amerikanerinnen und Amerikanern bekannt, da eine Nonnberger Novizin Filmgeschichte schreiben sollte: Die Memoiren der Novizin Maria Augusta Kutschera, die auch als Gouvernante arbeite, dienten 1965 als Vorlage für den berühmten berühmte Musical-Film "The Sound of Music". Auch die Stadt Salzburg profitierte von Kutschera, denn heute besuchen fast 70% der Gäste aus Übersee die Stadt nur wegen des Films, in dem auch das Kloster Nonnberg als Originalschauplatz gezeigt wird.

Links:

Verkaufte Klosterschätze (Vorarlberger Landeszeitung vom 3. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Die Lavanttaler Kirchenfenster in New York

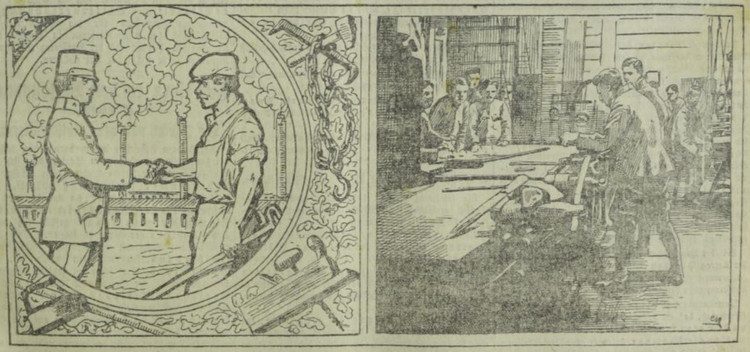

Mit dem Ersten Weltkrieg strömten Tausende Soldaten zurück in die Heimat, die sich wieder auf dem Arbeitsmarkt etablieren mussten. Das Neuigkeits-Welt-Blatt wünschte sich in diesem Zusammenhang, dass "Offizier und Arbeiter sich die Hand reichen":

"Das Wort 'Berufswechsel', das noch vor einigen Jahren einen ungemein schlechten Beigeschmack hatte, ist heute nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges von ganz anderer Bedeutung. Für viele Tausende ist der Wechsel ihres Berufs ein Ding der Notwendigkeit geworden und namentlich für den Stand der Offiziere und Militärbeamten gilt heute die seit Jahren immer mehr hervorgetretene Devise: 'Freie Bahn dem Tüchtigen' […] Zahlreiche Offiziere wenden sich nämlich dem gewerblichen Beruf zu und es geschieht auch bereits vieles, um ihnen dieses 'Umsatteln' zu ermöglichen. So wurde in Linz ein technischer Kurs für Offiziere und Militärbeamte geschaffen, um den technischen Kenntnissen auch die handwerksmäßige Geschicklichkeit beizufügen. Der Kurs findet lebhaften Zuspruch und Hobelbank wie Schraubstock werden fleißig benützt, wie dies unser obiges Bild nach einer photographischen Aufnahme darstellt."

Links:

Offizier und Arbeiter! Ein technischer Kurs zur Vorbereitung für den Berufswechsel (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 4. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Frauen werden aus dem Berufsleben gedrängt (16. Dezember 1918)