Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Bereits im Ersten Weltkrieg war die Lebensmittelversorgung in Österreich nur mehr schwer aufrechtzuerhalten. Nach Kriegsende verschlimmerte sich die Lage aber so sehr, sodass es vielerorts zu Hungerunruhen kam, so auch am 4. und 6. Februar Linz, wie die Wiener Bilder berichteten:

"In Linz haben sich am 4. Und 5. Februar höchst bedauerliche Ereignisse zugetragen, welche in dieser sonst so ruhigen Stadt zu Raub und Plünderung zahlreicher Geschäftsläden führten […] Am 4. Februar vormittags war die Arbeiterschaft aus den Vororten in die Stadt gezogen und sprach bei der Landesregierung vor, um auf die unerträgliche Fleisch- und Milchnot und den immer wilder werdenden Schleichhandel zu verweisen. Während die Abordnung bei der Landesregierung weilte, drang ein Haufe meist halbwüchsiger Burschen in ein neben dem Regierungsgebäude gelegenes Restaurant. Das war der Auftakt zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen. Aus dem 'Hotel Erzherzog Karl' am Elisabethkai, das als Schleichhändlerquartier verhaßt ist, wurden die fertigen Speisen herausgeholt. Ein Volkshaufe drang in die Magazine des Kolonial-Großhandlungshauses Tscherne am Franz Joseph-Platz ein. Hier konnte die Polizei die Ruhe wieder herstellen und der Menge die Beute an Zucker größtenteils wieder abnehmen. Auf der Landstraße, wo ebenfalls geplündert wurde, kam es zu besonders schweren Zwischenfällen. Von einem Balkon fielen mehrere Schüsse und im selben Augenblick brach ein Invalide tot zusammen. Nun bemächtigte sich der Menge furchtbare Wut. Das Haus mit dem Balkon wurde umzingelt, Gendarmerie und Polizei abgedrängt, die Menge erzwang sich den Eingang in das Haus und fahndete nach dem Revolverhelden ohne ihn zu finden."

Die Demonstrantinnen und Demonstranten plünderten während der Linzer Unruhen etwa 300 Geschäfte, Hotels und Restaurants.

Links:

Die Plünderungen in Linz (Wiener Bilder vom 16. Februar 1919)

Weiterlesen: Oberösterreich: Porträt eines Umbruchs (Teil 3) Hungerunruhen und Demonstrationen von Februar 1919 bis Mai 1920 (PDF, Alfred Klahr Gesellschaft)

Am 6. Februar 1919 gab Die Neue Zeitung Entwarnung vor einer Räuberbande, die im niederösterreichischen Gloggnitz ihr Unwesen trieb und ihre Opfer – maskiert im Stil heutiger "home invasions" – überfiel. Die Bande unter der Führung von Anton Berger aus Wernhartsgraben trug bei ihren Überfällen angsteinflößende Maskierungen, die aus leinernen Umhängen samt spitz zulaufendenden Mützen bestanden, die an Verkleidungen aus den Südstaaten der Vereinigten Staaten erinnerten. Zusätzlich trugen die Räuber an den spitzen ihrer Mützen jeweils eine Spielhahnfeder, das spätere Symbol der faschistischen Heimwehren:

"Ueberall, wo die Bande erschien, wurden dle Hausbewohner aus dem Bette geholt und unter vorgehaltenen Revolvern in ein Zimmer zusammengetrieben, wo sie unter Todesdrohungen festgehalten wurden. Nun wurde das Haus durchsucht und alle Lebensmittelvorräte, Bargeld und Wertsachen zusammengesucht, um auf einen vor dem Hause bereitstehenden Wagen verladen zu werden. Es wurden in manchen Häusern Barbeträge bis zu 800 Kronen, außerdem Fleisch, Fett, Butter und anderte Viktualien bis zu 100 Kilogramm sowie viele Eier erbeutet. Die Räuberbande pflegte nach getaner Arbeit sich im Hause ihrer Opfer zu Tisch zu setzen and tüchtig zu schmausen, wobei die bedrohten Hausbewohner zum Zuschauen gezwungen waren. Mit den erbeuteten Lebensmitteln trieben die Räuber einen schwunghaften Handel [...] Vor einigen Tagen nun wurde die gefährliche Bande dingfest gemacht und dem Kreisgerichte Wiener-Neustadt eingeliefert"

Link:

Eine Räuberbande mit Masken (Die Neue Zeitung vom 6. Februar 1919)

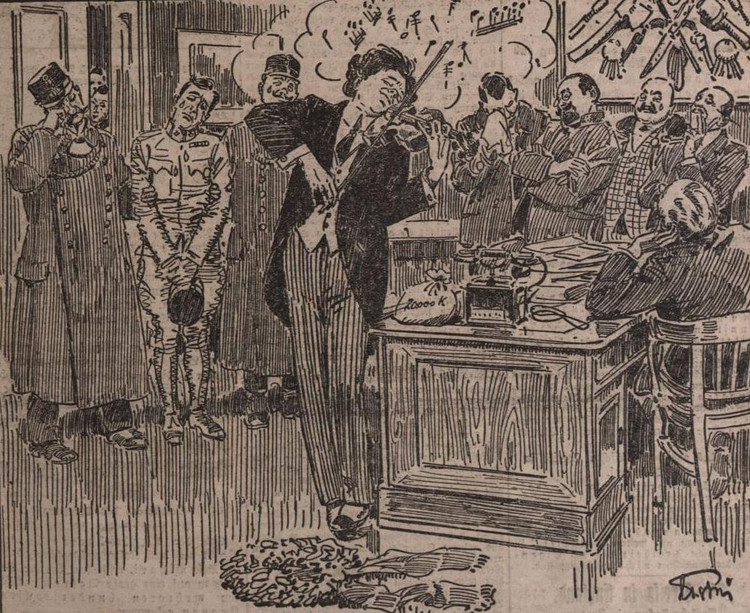

Im Jänner 1919 wurde im Wiener Hotel Imperial eine besonders wertvolle Violine gestohlen. Die im Jahr 1713 gefertigte Gibson-Stradivari befand sich damals im Besitz des aus einer polnisch-jüdischen Familie stammenden Bronisław Huberman, der als einer der bedeutendsten Geigenvirtuosen des des 20. Jahrhunderts gilt. Am 6. Februar 1919 konnte der Dieb gefasst werden während das wertvolle Instrument in einer Wohnung in der Bäuerlegasse 29 in Wien-Brigittenau sichergestellt wurde. Die Stradivari wurde in die Polizeidirektion gebracht, Huberman vom Fahndungserfolg informiert und in die Polizeidirektion geladen, wo er das Instrument am 7. Februar 1919 um 1 Uhr morgens in Empfang nahm. Wie die Illustrierte Kronen-Zeitung am 7. Februar berichtete, spielte er gleich darauf, um zu überprüfen, ob dem Instrument nichts geschehen war:

"Es ist eine Stunde nach Mitternacht. Alle Lokale sind geschlossen. Tiefe Stille herrscht überall. Nur aus einem Hause tönen seltsame Klänge, Geigentöne, die von der Hand eines Meisters dem Instrument eines Meisters entlockt werden. So mag sich wohl der Dichter des 'Hexenlied' gedacht haben, bei dessen Klängen 'es war als trüge herüber die Luft fremdländischer Blumen berückenden Duft.' Erst klang es schüchtern und zaghaft, dann aber in mächtiger Tonfülle, wie freudiges Jauchzen und wie tiefes Schluchzen, machtvoll wie Orgelklang, trillernd wie Vogelgezwitscher, süß und zu Herzen gehend und dann mit einem rauhen jubelnden Aufschrei endend."

Die Gibson-Stradivari wurde 1936 ein weiteres Mal, diesmal aus der Hubermans Künstlergarderobe der Carnegie Hall in New York gestohlen. Diesmal dauerte es bis 1985, bis die Geige wieder auftauchte: am Sterbebett gestand der Geiger Julian Altmann, dass er die Gibson-Stradivari 1936 einem Hehler um 100 Dollar abgekauft habe. Heute gehört die Gibson-Stradivari Joshua Bell, der sie 2001 um etwa 4 Millionen Dollar kaufte.

Huberman, der sich auch politisch äußerte, als Vorkämpfer des Europa-Gedankens und Humanist gilt, emigrierte 1937 im Angesicht des drohenden "Anschlusses" aus Wien in die Schweiz, gründete ein jüdisches Orchester und konnte so etwa 100 jüdische Familien vor dem Holocaust retten. Er starb 1947 in der Schweiz. In Wien-Liesing ist heute die Hubermanngasse (Schreibweise mit doppeltem "n") nach dem großen Virtuosen benannt.

Die Geschichte der Gibson-Stradivari war so spektakulär, dass sie den französischen Schriftsteller Frédéric Chaudière zu seinem Roman "Geschichte einer Stradivari" inspirierte.

Links:

Die Geigen Hubermanns entdeckt (Illustrierte Kronen Zeitung vom 7. Februar 1919)

Weiterlesen: Die Geschichte mit der Gibson-Huberman

Weiterlesen: Joshua Bell: Here's the story behind my very famous, once-stolen violin

Weiterlesen: Frédéric Chaudière, Geschichte einer Stradivari (Roman)

Am 8. Februar 1919 trat ein neues Gesetz zum Schutz von Ziehkindern in Kraft. Bis dahin wurden Waisenkinder, Kinder von Obdachlosen oder Arbeitslosen bei fremden Familien untergebracht, die dafür finanziell entschädigt wurden. Hinsichtlich dieser Pflegeeltern bestanden aber so gut wie keine Regelungen, sodass es immer wieder dazu kam, dass Zieheltern, die nur an der finanziellen Entschädigung interessiert waren, die ihnen anvertrauten Kindern schlecht behandelten und sogar verhungern ließen. Die Illustrierte Kronen-Zeitung berichtete:

"Es handelt sich um die sogenannten Kostkinder, welche oft ein Ausbeutungsobjekt habgieriger Ziehmütter bilden. Sicherlich kam es oft genug vor, daß kinderlose Ehepaare aus uneigennütziger Liebe zu Kindern ein Kostkind in Pflege nahmen und sich diesbezüglich an die Direktionen der Waisenanstalten und an das städtische Jugendamt mit dem Ersuchen wendeten, ihnen ein Kind, 'am Liebsten ein Mädchen', als Pflege und Kostkind, zu überlassen. In der großen Mehrzahl der Fälle wurden aber die sogenannten magistratischen Kostkinder in Pflege genommen, weil die Zieheltern an ihnen verdienen wollten. Wenn man bedenkt, daß der Magistrat ein sehr geringes Kostgeld für diese Kinder zahlt, so kann man sich ungefähr vorstellen, was manche magistratische Kostkinder zu leiden hatten, wenn die Eltern aus gewinnsüchtigen Gründen solche Kinder in Pflege nehmen […] Die wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes besagen: [...] Die mit der Aufsicht über die Pflege und Erziehung von Ziehkindern und unehelichen Kindern betrauten Personen sind den Pflegeparteien oder Eltern und deren Hausgenossen gegenüber berechtigt, die Wohnung der Pflegepartei oder Eltern und die zum Aufenthalte des Kindes bestimmten Räume sowie dieses selbst zu besichtigen und zu verlangen, daß ihnen über die Verhältnisse des Kindes, über dessen Unterbringung, Ernährung, Pflege und Erziehung wahrheitsgemäß Auskunft erteilt sowie daß das Kind ihnen oder einem von ihnen zu bezeichnenden Arzt, allenfalls auf dessen Verlangen regelmäßig, vorgeführt werde […] Wer die ihm auferlegten Pflichten verletzt; wer die ihm vorgeschriebenen Anzeigen unterläßt oder bei diesen Anzeigen oder bei den Auskünften an die Aufsichtspersonen wissentlich unrichtige Angaben macht wird, sofern darin nicht eine nach dem Strafgesetze zu ahnende Straftat gelegen ist, wegen Uebertretung durch die politischen Behörden mit Geldstrafen bis zu 1000 K oder mit Arrest bis zu einem Monat bestraft."

Link:

Der Schutz von Ziehkindern und unehelichen Kindern (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 9. Februar 1919)

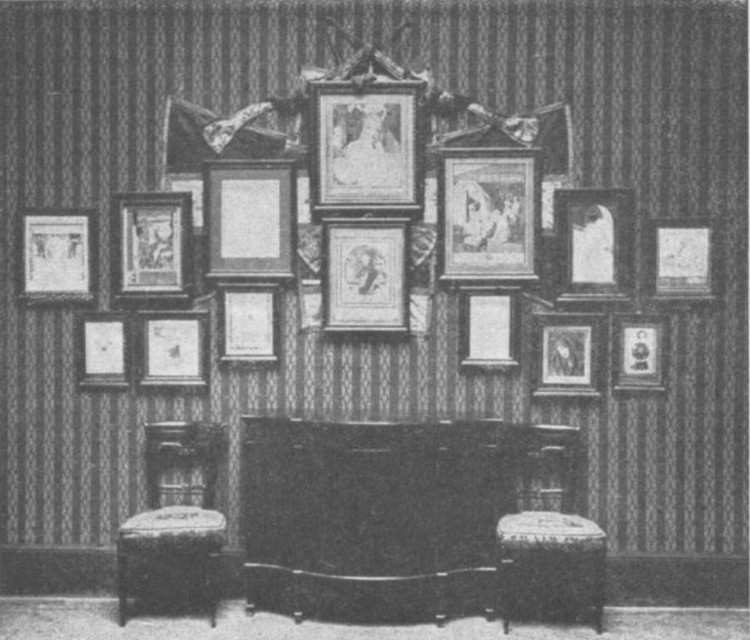

Der spätere bildende Künstler Sigmund Walter Hampel kam am 17. Juli 1867 in Wien zur Welt. Schon früh kam er durch seinen Vater, dem sächsischen Künstler Wilhelm Hampel, dem man die Erfindung der Abziehbilder zuschreibt, mit Kunst in Berührung. Ein Portrait seines Großvaters, das er im Alter von 14 Jahren angefertigt hatte, erregte so großes Aufsehen, dass ihn der berühmte Wiener Portraitmaler Heinrich von Angeli in sein Atelier aufnahm. Trotz seines Talents blieb er in Österreich lange Zeit eher unbekannt und war gezwungen seinen Erfolg im Ausland zu suchen. Erst 1919 wurde eine größere Zahl seiner Werke anläßlich der 33. Ausstellung des Aquarellisten-Club im Wiener Künstlerhaus ausgestellt, wie Österreichische Illustrierte Zeitung am 9. Februar 1919 berichtete:

"Hampel ist Wiener. An diesem Faktum kommt man bei der Einschätzung seiner künstlerischen Bedeutung nicht vorbei, ohne sofort zu erkennen, welche Summe von Hemmnissen ihm daraus erwuchs. Was er heute dem Wiener Kunstleben ist, welche bedeutsame Stellung er darin einnimmt, das drängt sich sogar dem Kunstliebenden Laien beim Besuche seiner Kollektiv-Ausstellung im Künstlerhause auf. Wo aber ist die offizielle Anerkennung, der sichtbare Ausdruck dieser seiner Bedeutung? Hampel ist wohl der einzige Wiener Maler von überragender Bedeutung, der in dem abgestorbenen, legendären Oesterreich bisher noch keine Auszeichnung erhalten hat […] Denn was ihm im eigenen Lande, in der Heimat versagt blieb, das wurde ihm im Auslande in reichem Maße zu teil. Auf der Weltausstellung zu St. Louis im Jahre 1906 erhielt er für seine ausgestellt gewesenen Werke den Großen Preis, zwei Jahre darauf in Rio de Janeiro die Große Goldene Medaille; im Carnegie-Institut zu Pittsburgh werden seine Werke juryfrei zugelassen, ebenso bei allen Ausstellungen in Südamerika. In Wien ist er nicht juryfrei. Ein österreichisches Künstlerschicksal."

1938 trat Hampel zum letzten Mal öffentlich auf, danach lebte er in vollkommener Zurückgezogenheit in Nußdorf am Attersee, wo er am 17. Jänner 1949 verstarb.

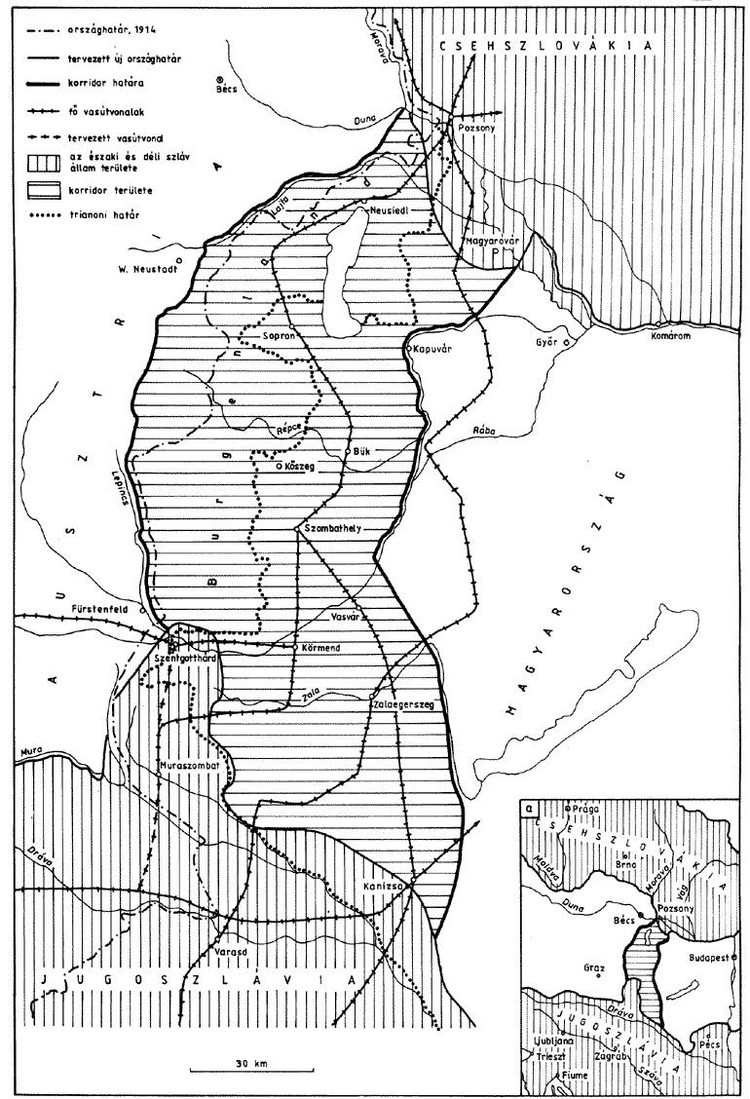

Am 10. Februar berichtete das Fremden-Blatt über neue Forderungen der Tschechoslowakei und Jugoslawiens an den kommenden Pariser Friedenskongress:

"Die serbischen Friedensdelegierten werden gemeinsam mit den Tschechen dem Friedenskongreß die Forderung unterbreiten, daß die Tschechen und die Südslawen so viel Territorium zu bekommen haben, um eine gemeinsame Grenze zu besitzen u. weiters wird die Internationalisierung der Donaudampfschiffahrt und der Eisenbahnlinie Fiume – Preßburg – Nürnberg – Paris verlangt."

Tatsächlich gab es bereits im Revolutionsjahr 1848 erste Ideen zu einem "Korridor", der Böhmen und Mähren mit den slawischen Gebieten im Süden verbinden sollte. 1915 lebte diese Idee im Zuge der tschechoslowakischen Unabhängigkeitsbestrebungen wieder auf und wurde den Entente-Mächten von tschechischen Exilpolitikern unterbreitet. Der Korridor sollte unter tschechoslowakischer Verwaltung stehen und Böhmen, Mähren sowie der Slowakei den Zugang zur Adria sichern. Jugoslawien, dass 1919 mit Italien um Dalmatien stritt, wollte sich mit dem Korridor hingegen rasche militärische Hilfe aus dem Norden versichern, sollte es mit Italien zum Kampf um Dalmatien kommen. Allerdings konnte Italien seine Forderungen hinsichtlich Dalmatiens während der Friedenskonferenz nicht durchsetzen. Außerdem stimmte im Rahmen einer Volksabstimmung 1921 die Mehrheit der Bevölkerung von Sopron – Sopron war als Hauptstadt des Korridors vorgesehen – für den Verbleib bei Ungarn, womit die Korridor-Idee spätestens damit vorüber war.

Link:

Die Südslawen wollen eine gemeinsame Grenze mit den Tschechen (Fremden-Blatt vom 10. Februar 1919)

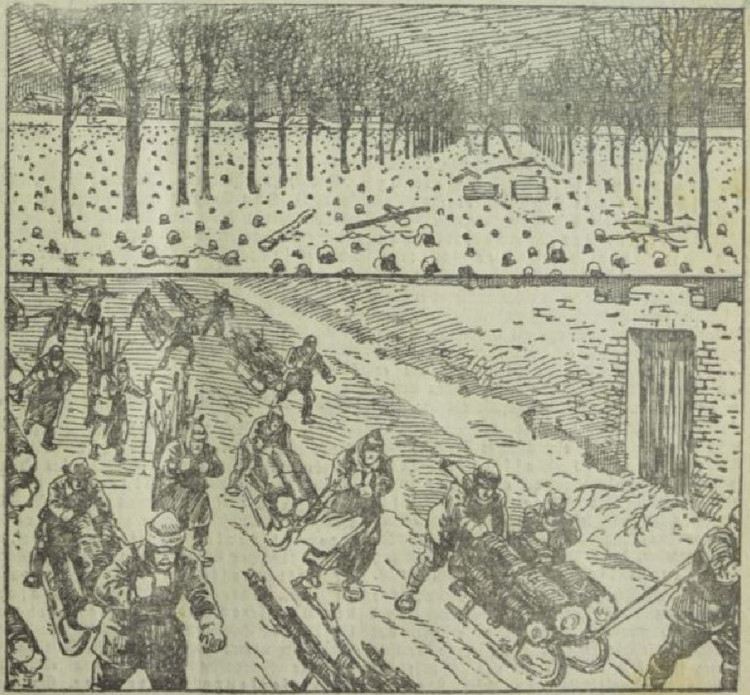

Auf Grund der herrschenden Mangelwirtschaft und der überraschenden Kältewelle im Februar 1919, wurden Teile des bisher dem Kaiserhaus vorbehaltenen Lainzer Tiergartens am Rande Wiens abgeholzt, wie das Neuigkeits-Welt-Blatt am 11. Februar 1919 berichtete:

"Der heurige Winter hat uns gar grimmig kalte Tage gebracht und der Großteil der Bevölkerung steht vor dem ungeheizten Ofen, denn außer dem Küchenbrand wird ja keine Kohle abgegeben und in einzelnen Stadtteilen konnte sogar in bei Vorwoche das Quantum von 20 Kilo nicht zur Abgabe gelangen. Zu all dem Ernährungselend kommt der Jammer des Frierens und so machen wir derzeit wirklich bitterschwere Tage mit. Um die Kohlennot wenigstens einigermaßen zu steuern, wurde bekanntlich die teilweise Abforstung des Lainzer Tiergartens beschlossen und sie wird auch streckenweise unter Aufsicht von Organen der Gemeinde Wien in fachmännischer Weise durchgeführt. Außerdem wird aber ‚privat‘ sehr viel abgeholzt und Forstleute erklären sich mit dieser Art der Holzbeschaffung durchaus nicht einverstanden. Sie sagen, es wäre bei durchweg sachkundiger Behandlung sehr viel Holz zu gewinnen, ohne dem Baumbestand wirklichen Schaden zuzufügen, wie dies jetzt geschieht. Wie es nämlich in dem herrlichen Forst zugeht, zeigt unser beistehendes, nach an Ort und Stelle aufgenommenen Skizzen gezeichnetes Bild. Zahlreiche Leute fuhren auf Schlitten mächtige Scheiter, die sie allerdings nicht weiter bringen als bis zum Linienamt. Dort werden solche Ladungen abgenommen, denn es ist nur erlaubt, sogenanntes Klaubholz in Rucksäcken oder Bündeln wegzutragen. Es kommt da oft zu recht unliebsamen Szenen, während anderseits, wie man erzählt, nach anderen Seiten weggeführtes Holz zu einem recht schwunghaft betriebenen Schleichhandel verwendet wird."

Das Linienamt (wo früher die "Verzehrsteuer" für Produkte eingehoben wurde, die in der Stadt verkauft werden sollten) in der Speisingerstraße 104 in Wien-Hietzing ist bis heute erhalten geblieben. Es lag einst unmittelbar am Tiergarten, allerdings wurde dieser Teil der Grünanlage in der Ersten Republik für den Bau der Friedensstadt verwendet.

Links:

Holz aus dem Lainzer Tiergarten. Wie sich viele Leute Brennmaterial beschaffen (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 11. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Ein Attentat auf den Wiener Wald? (21. September 1918)

Am 12. Februar 1919 erlangte das Gesetz vom 6. Februar 1919 über die Volljährigkeit Rechtskraft. Ab diesem Tag war man bereits mit 21 Jahren volljährig und nicht mehr erst mit dem 24. Lebensjahr. Diese Gesetzesänderung stieß in allen politischen Parteien und auch in Juristenkreisen auf große Zustimmung, insbesondere auch deswegen, da die Republik das aktive Wahlrecht von der Volljährigkeit entkoppelt hatte und 18-Jährige für die unmittelbar bevorstehenden Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung wahlberechtigt waren. Einzelne Juristen hatten noch wenige Jahre zuvor, als das aktive Wahlrecht an die Volljährigkeit gebunden war, Bedenken geäußert, dass mit einer Absenkung der Volljährigkeit auf 21 Jahre Personen, die aus ihrer Sicht noch nicht politisch reif wären, das aktive Wahlrecht erlangt hätten. Die Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung äußerte sich Anfang März 1919 dazu:

"Eine Rückständigkeit unseres bürgerlichen Rechtes, welches sich in der Altersgrenze der Minderjährigkeit von den Rechten der meisten Staaten unterschied, ist endlich beseitigt, indem das Gesetz vom 6. Februar 1919, StGBl. Nr. 96 die Altersgrenze der Minderjährigkeit auf das 21. Lebensjahr herabgesetzt hat. Die nichtigen Gründe, mit welchen der Herrenhausbericht (S. 11) gegenüber dem nahezu einmütigen Verlangen der Wissenschaft (siehe a. a. O. Krasnopolski, Tilsch, Steinlechner, Mayr, Leemann und insbesondere Pfersche, Prager Vierteljahresschrift, Heft 4, 1912) und der Praktiker die Beibehaltung der den modernen Verhältnissen in keiner Weise entsprechenden Altersgrenze von 24 Jahren zu vertreten versuchte, indem die Rückwirkung auf das politische Wahlrecht geltend gemacht wurde, sind jetzt, da das Wahlrecht bereits mit dem achtzehnten Jahre erworben wird, in Wegfall gekommen […] Ganz richtig führt Armin Ehrenzweig (Die Zivilrechtsreform in Österreich, Wien 1918, S. 4/5) aus, daß alle herrschenden Ideen unserer Zeit den in der Kulturwelt fast überall eingeführten Großjährigkeitstermin von 21 Jahren verlangen, nämlich die Idee der Rechtsannäherung, die Idee der Demokratisierung – die Altersgrenze von 24 Jahren ist eine durchaus aristokratische Einrichtung – und nicht zuletzt die Idee der Wirtschaftlichkeit, nämlich im Sinne einer Entlastung der Gerichte und der Ersparung von Kosten für die Bevölkerung (Inventare, Rechnungen, Erläge u. dgl. m.)."

Bis heute wurde die Volljährigkeit noch zweimal herabgesetzt: 1973 auf 19 Jahre und 2001 auf 18. Die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht wurde 2007 auf das 16. Lebensjahr gesenkt, womit Österreich in der Europäischen Union ein Alleinstellungsmerkmal hat.

Links:

Die Herabsetzung der Grenze der Volljährigkeit (Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung vom 1. März 1919)

Weiterlesen: Geschichte der Volljährigkeit in Österreich (Österreichische Gesellschaft für Genealogie und Geschichte)

Weiterlesen: Wählen ab 16 – Österreich als Vorreiter in der EU (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik)

Die neu gegründete Republik Deutschösterreich hatte sich mit den verschiedensten Fragen zu beschäftigen, darunter auch der nach dem Staatswappen. Das Salzburger Volksblatt berichtete am 13. Februar 1919 über den Fortschritt bei der Suche nach einem neuen Wappen, da das seit 31. Oktober 1918 geltende Wappen – nach einem persönlichen Entwurf Karl Renners gestaltet – bei Künstlern wie etwa Adolf Loos und Heraldikern auf viel Kritik stieß:

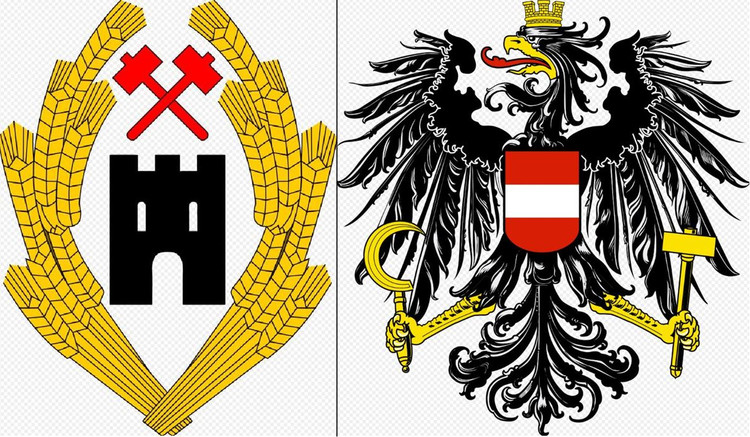

"Vorerst wurden alle eingelangten Entwürfe der Akademie der bildenden Künste zur Begutachtung in künstlerischer und dem Vereine 'Adler' in heraldischer Beziehung überwiesen. Es sollen eine Reihe von Vorschlägen vorliegen, die als ein heraldisch gedachtes Hoheitszeichen eines Staates nicht ganz entsprechen und mehr den Charakter einer Fabriksmarke tragen. Unter den Entwürfen befindet sich indessen einer der den vom Staatsrate bereits gewählten Tinkturen: rot-weiß-rot, den Farben der alten Ostmark, sowie den Attributen des Bürger-, Bauern- und Arbeiterstandes Rechnung trägt. Es ist dies im roten Schilde ein einköpfiger silberner, golden bewehrter Adler, bekrönt mit einer goldenen Mauer-(Bürger-)Krone, in den Fängen rechts drei goldene Kornähren, links einen goldenen Hammer fassend. Als Herzschild trägt er im rotem Grunde eine silberne Binde."

Der erste Entwurf eines republikanischen Wappens stammte von Staatskanzler Renner, der den kaiserlichen Adler ganz los werden wollte, und zeigt einen Stadtturm für das Bürgertum, rot gekreuzte Hämmer für die Arbeiterschaft und einen goldenen Ährenkranz für den Bauernstand. Am 8. Mai 1919 ersetzte allerdings ein einköpfiger Adler Renners Entwurf, da letzterer so manche Betrachter an ein Firmenlogo denken ließ. Der Adler symbolisierte mit seinen Attributen die drei Stände: Bürgertum (Mauerkrone), Arbeiterschaft (Hammer) und Bauern (Sichel). Die Dollfuß-Schuschnigg Diktatur führte 1934 wieder einen Doppeladler ein, der aber keine Krone trug, sondern mit zwei Heiligenscheinen ausgestattet wurde. Die zweite Republik übernahm 1945 wieder den einköpfigen Adler der Ersten Republik, fügte ihm aber gesprengten Ketten hinzu, die an die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnern.

Links:

Das deutschösterreichische Staatswappen (Salzburger Volksblatt vom 13. Februar 1919)

Weiterlesen: Fahne, Staatswappen und Bundeshymne der Republik Österreich (PDF, Demokratiezentrum)

Weiterlesen: Gesetz vom 8. Mai 1919 über das Staatswappen und das Staatssiegel der Republik Deutschösterreich

Weiterlesen: Die Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adler"

Aufgrund der Mangelwirtschaft der Nachkriegszeit, insbesondere auch wegen des Kohlenmangels, der durch die neuen Grenzziehungen entstand, – die Kohlengruben lagen nun in der Tschechoslowakei – kam es im österreichischen Zugsverkehr zu zahlreichen Engpässen. In Wien wurde beispielsweise der Stadtbahnverkehr Ende 1918 fast ganz eingestellt. Das Fremden-Blatt berichtete am 14. Februar 1919:

"Im Stadtrat berichtete Stadtrat Schmid über den Antrag auf Wiederaufnahme des Stadtbahnverkehrs: Die Staatsbahndirektion beabsichtigte den Betrieb wenigstens in beschränktem Umfange wieder aufzunehmen. Wegen Kohlenmangels war es aber nicht möglich. Die Kohlenzuschübe für Wien sind noch immer ungenügend. Die Bahnen haben sich wiederholt an die Gemeinde um Aushilfe gewendet und Beschlagnahmen von Kohlen, die für die Gemeinde und die Bevölkerung bestimmt waren, durchgeführt. Die Gemeinde kann aber weder freiwillig den Bahnen Kohle zur Verfügung stellen, noch kann sie ohneweiters sich die wiederholten Beschlagnahmen gefallen lassen, weil hiedurch die Versorgung der Bevölkerung mit dem nötigen Küchenbrande gefährdet wird. Sollte aber die Gemeinde einmal mehr Kohle bekommen, als sie unbedingt braucht, so wird es im Interesse der Allgemeinheit gelegen sein, den Straßenbahnverkehr zu verbessern. Der Referent stellte folgenden Antrag: Die Staatseisenbahnverwaltung wird dringendst ersucht, sobald es die Verhältnisse irgendwie zulassen, den Stadtbahnverkehr wenigstens teilweise in eingeschränktem Umfang unter Bedachtnahme auf den Betriebsbeginn und den Betriebsschluß in den Fabriken und Werkstätten wieder aufzunehmen."

Ursprünglich wurde die Wiener Stadtbahn von der Staatsbahn, dem Vorläufer der heutigen ÖBB, betrieben. Diese hatte am Wiener Stadtverkehr großes Interesse, da man vor dem Weltkrieg damit rechnete, dass Wien rasch auf bis zu vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen würde und Investoren anziehen würde. Nach dem Zerfall der Monarchie verlor die Staatsbahn aber bald das Interesse am innerstädtischen Verkehr, da die Randlage Wiens knapp an den neuen Grenzen den Eisenbahnverkehr in den Norden und Osten fast vollkommen zusammenbrechen ließ. Im Gegensatz zu den hochgesteckten Erwartungen der Vorkriegszeit verzeichnete Wien 1919 außerdem zum ersten Mal einen Bevölkerungsrückgang. Erst 1923 sollte es mit der Übernahme des Stadtbahnbetriebs durch die Gemeinde Wien wieder aufwärts gehen, wobei der Vollbetrieb der nun elektrifizierten Stadtbahn erst 1925 aufgenommen wurde.

Links:

Der Ruf nach dem Stadtbahnverkehr (Fremden-Blatt vom 14. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Der Stadtbahnbetrieb im Ersten Weltkrieg (18. Oktober 1917)