Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Das in Wien erscheinende Neuigkeits-Welt-Blatt, eine Zeitung mit grundsätzlich katholischer Ausrichtung, warb am 15. Februar 1919, einen Tag vor der Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung, mit einer antisemitischen Karikatur für die Christlichsoziale Partei. Illustrator war der populäre Karikaturist Fritz Schönpflug, der als einer der Begründer der antisemitischen Karikatur im frühen 20. Jahrhundert gilt. Die Karikatur wurde von einem Wahlaufruf begleitet:

"In dieser bewegten Zeit ist nun auch ein Wahlbilderbogen erschienen, auf dem Fritz Schönpflug eine Bilderserie geschaffen hat, die wahrhaftig für sich selbst spricht. Wir zeigen sie im obigen Bild, denn gerade jetzt ist es an der Zeit, zu bedenken, wohin das christliche Volk in den letzten Jahren gekommen ist. Der Soldat, der Beamte, der Arbeiter, der Bürger und der Handwerker haben eingebüßt, was sie an Gesundheit und Lebensmöglichkeit hatten. Sie sind total heruntergekommen. Nur einer ist höher gestiegen, reicher und dicker geworden, der Jude, der heute seinen reichen Kriegsgewinn in der Kasse hat. Es kann daher für jeden denkenden Menschen in Deutschösterreich, für Männer wie für Frauen, für alle Stände am Sonntag nur die eine Parole geben: 'Christlichsozial!'"

Im Laufe der Jahre sollte das Neuigkeits-Welt-Blatt unter seinem antisemitisch eingestellten Herausgeber August Theodor Kirsch einen immer radikaleren Kurs einschlagen. In den 1930er-Jahren unterstützte das Blatt den autoritären Kurs von Engelbert Dollfuß und wurde bis 1938 als offiziöses Blatt der Dollfuß-Schuschnigg Diktatur wahrgenommen. Nach dem "Anschluss" Österreichs an Hitler-Deutschland biederte sich der Herausgeber des Neuigkeits-Welt-Blattes an das nationalsozialistische Regime an, sodass sein Blatt als einzige ehemals österreichische Zeitung nicht von einem reichsdeutschen Verlag übernommen wurde. Es erschien bis zu seiner kriegswirtschaftlich bedingten Schließung mit dem Untertitel "älteste arische Tageszeitung Wiens."

Kirsch wurde 1945 aufgrund seiner Rolle während des Nationalsozialismus kurzfristig inhaftiert, konnte aber aufgrund guter, aus der Zwischenkriegszeit herrührenden, Beziehungen zu katholisch-politischen Kreisen, seine publizistische Tätigkeit ab 1946 fortsetzen ("Illustrierte Wochenschau", "Illustrierte Romanzeitung"). Kirsch wurde Mitglied des Verbandes österreichischer Zeitungen (VÖZ) und übernahm 1956 den Vorsitz der Sektion "Wochenzeitungen" der VÖZ. Kirsch verstarb 1959 in Wien.

Links:

Wählet christlichsozial! Eine beachtenswerte Bilderserie, die für sich selbst spricht (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 15. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Eine Resolution gegen den grassierenden Antisemitismus (28. Juli 1918)

Am 16. Februar 1919 fand die erst Parlamentswahl in der Geschichte der Republik statt, nämlich die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung. Ein Novum war, dass erstmals allen Frauen das passive und aktive Wahlrecht zustand. Das Wahlalter wurde von 24 auf 20 Jahre gesenkt. Kurios mutet heute an, dass Frauen und Männer verschiedenfarbige Wahlkuverts erhielten, lichtgraue für Frauen und blaugraue für Männer. Damit sollte vor allem das Wahlverhalten der Frauen festgestellt werden. Deshalb wurden während der gesamten Ersten Republik entweder farblich unterschiedliche Wahlkuverts oder für Frauen und Männer getrennte Wahlurnen verwendet. Die Stimmzettel selbst waren allerdings nur grob normiert und konnten selbst in das Wahllokal mitgenommen werden. Aus diesem Grund druckten (Partei-)Zeitungen Stimmzettel zum Ausschneiden ab, oft bereits mit einer Parteibezeichnung und dem Namen eines Bewerbers, oder Parteifunktionäre verteilten am Wahltag vor den Wahllokalen ihre eigenen Stimmzettel.

An der Wahl 1919 nahmen über 26 Listen teil, von denen 17 den Einzug ins Parlament schafften. Da Deutschösterreich Gebiete beanspruchte, die in Böhmen und Mähren beziehungsweise in Italien (Südtirol) lagen, sollte die Wahl auch in diesen Gebieten durchgeführt werden, was aber von den tschechischen und italienischen Behörden verhindert wurde. In den Zeitungen wurde jedenfalls eifrig über den Verlauf der Wahl berichtet, so auch im Neuen 8 Uhr Blatt am Tag nach der Wahl:

"Schauen wir den Ergebnissen des gestrigen Wahltages fest und mutig in die Augen. Die Bevölkerung hat gesprochen, ihr Wille ist oberstes Gesetz bis zur nächsten Volksabstimmung. Die stärksten Erfolge weist die sozialdemokratische Partei auf, ihr rücken die Christlichsozialen nahe, an dritter Stelle stehen die Deutschnationalen und die Deutschfreiheitlichen. Der Sinn der Wähler und der Wählerinnen war in erster Linie von dem Eindruck beeinflußt, den der verlorene Krieg und dessen Folgen ausüben. Aerger, Verdruß und Unzufriedenheit stärken die sozialdemokratische Richtung, deren Vertreter dieses Stimmungsmoment in der Wahlbewegung am eifrigsten, von seiner Rücksicht beengt, ausgenützt haben. Das fortschrittliche Bürgertum sah sich einer verwirrenden Fülle ineinanderfließender Programme gegenüber; der unselige Fraktionsgeist triumphierte im wilden Wachstum von Gruppen und Grüppchen und übersah, daß er die fortschrittlich Gesinnten durch diese Spaltung und Sonderung selbst darauf aufmerksam machte, wie hiedurch die Aussichten der vielen kleinen Parteien auf Wahlerfolg geschwächt wurden; so wandten sich viele nach rechts oder links, weil in der Politik stets die stärkeren Strömungen größere Anziehungskraft ausüben. Die Machtfrage entscheidet in der Politik. Keine Partei wird in der kommenden Konstituante allein die Mehrheit besitzen. Das Kräfteverhältnis der Gruppen nötigt zur Koalition, zum Kompromiß. Wie das Proportionalwahlrecht die Geltung der Minderheiten sichern soll, so müssen die aus diesem Wahlrecht Hervorgegangenen in jeder Gruppe den Willen eines Teiles der Bevölkerung respektieren. Jeder Versuch einer Terrorisierung oder Diktatur wäre eine brutale Mißachtung der Volksstimme. Auf die mächtigen Parteien fällt natürlich der größere Teil der Verantwortung; die Bevölkerung, die eine Besserung ihrer gegenwärtigen Lage dringend erstrebt, wird sorgsam achten, wie die Regierungsgeschäfte nun geführt werden, scharf prüfen, wie weit das Talent reicht, das Staatsschiff zu lenken, ob die Leistungen den Versprechungen gerecht werden."

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (40,75 %) und die Christlichsozialen (35,93 %) einigten sich 1919 auf eine große Koalition. Am 4. März 1919 wurden unter den 159 Abgeordneten auch die ersten acht weiblichen Abgeordneten Österreichs angelobt.

Link:

Nach dem Wahltage (Neues 8 Uhr Blatt vom 17. Februar 1919)

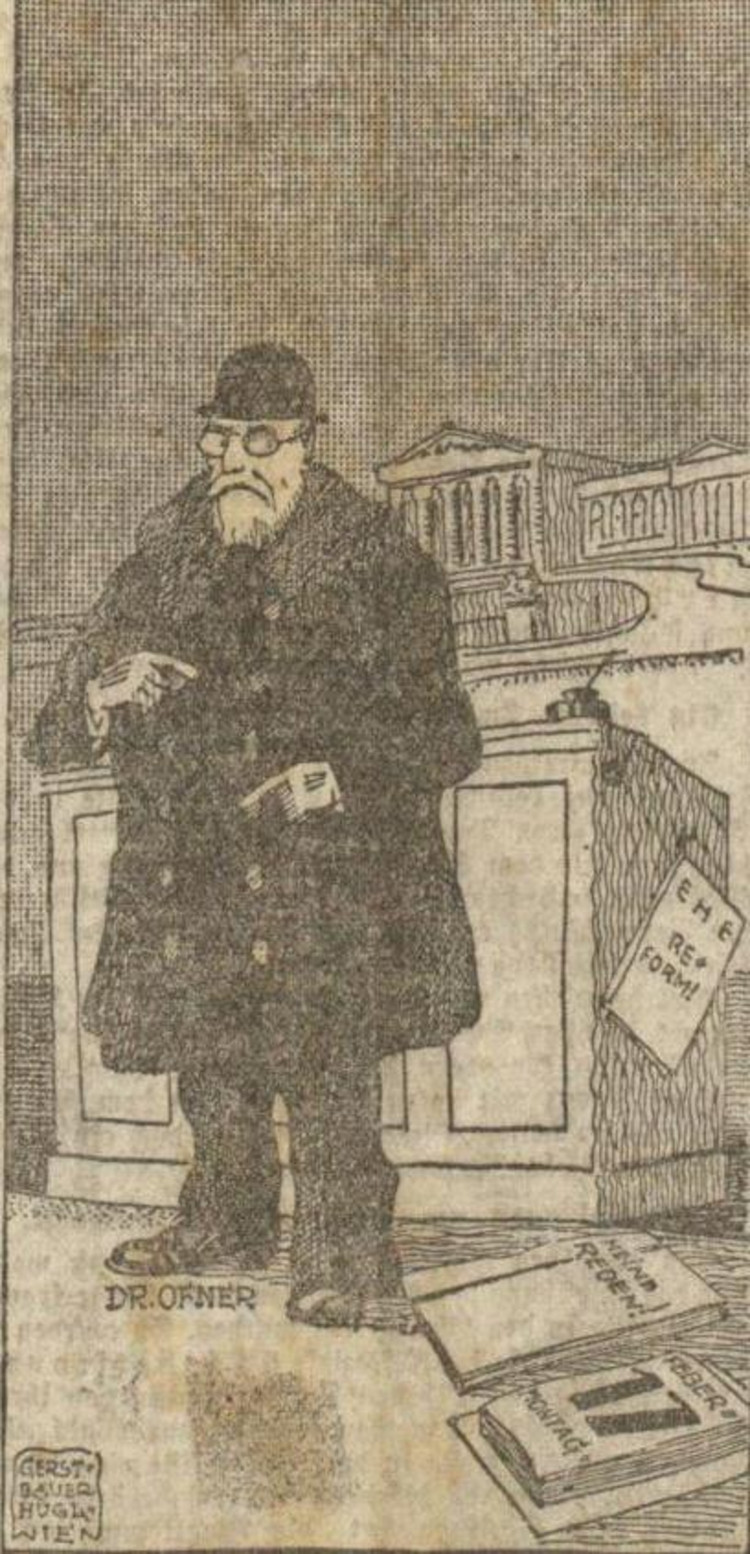

Am 17. Februar 1919 wartete das ganze Land gespannt auf die Ergebnisse der Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung Deutschösterreichs. Auch der 1845 geborene Jurist und Verfassungsrichter Julius Ofner trat mit der von ihm mitbegründeten Demokratischen Partei zur Wahl am 16. Februar 1919 an.

Ofner war ein weltoffener Vertreter des Liberalismus und befasste sich unter anderem auch intensiv mit Sozialpolitik und Rechtsphilosophie. Die Modernisierung verschiedener Gesetze gingen auf Ofners Initiative zurück, darunter das Verbot von Kinderarbeit, Sonntagsruhebestimmungen, Frauenrechte die Reform des Strafgesetzes mit der Einführung bedingter Strafen und anderes mehr. Die Strafgesetzreformen wurden inoffiziell auch als "Lex Ofner" bezeichnet. Seine Vorschläge bezüglich der Reform des Eherechts stießen vor allem in katholisch-konservativen Kreisen – Ofner war jüdischer Herkunft – auf Widerstand (auf den sich die oben abgebildete Karikatur unter anderem bezieht). 1918 war Ofner auch an der Begnadigung des aufgrund antisemitischer Vorurteile unschuldig zu lebenslanger Haft verurteilten Leopld Hilsner beteiligt.

Der Wahltag war in Wien ruhig verlaufen und Julius Ofner machte sich tags darauf noch Hoffnungen den Einzug in die Nationalversammlung zu schaffen. Die Wiener Neuesten Nachrichten berichteten vom Wahltag:

"In Wien, wo in sieben Wahlkreisen 48 Mandate zu besetzen waren, verlief der Wahl-Sonntag im großen und ganzen ruhig und würdig, was der Besonnenheit der Wiener Bevölkerung ein Ehrenzeugnis ausstellt. Bekanntlich hatten die Christlichsozialen bei den letzten Reichsratswahlen im Juni 1911 von den 33 Mandaten Wiens nur 3 erhalten. Abgesehen von einigen verhältnismäßig unbedeutenden Zwischenfällen spielte sich das große zwölfstündige Ringen zwischen den vielen Parteien in Wien in Ruhe und Ordnung ab. Dem Alkoholverbot, das zweifellos eine wohltuende Wirkung ausübte, gebührt nicht das alleinige Verdienst, sondern der sittliche Ernst und die politische Reife der Wiener Bevölkerung haben ihren großen Anteil daran. Wer halbwegs konnte, ging schon vormittags zur Wahl, reihenweise kamen die Wähler vielfach von der Sonntagsmesse der Kirche ins Wahllokal oder umgekehrt vom Wahllokal zur Kirche. Die da und dort geäußerte Besorgnis, die im Wahlgeschäft noch ganz unerfahrenen Frauen würden die Abwicklung des Wahlganges erschweren, erwies sich als völlig grundlos: sie zeigten sich den Männern durchaus ebenbürtig, sowohl an Gewandtheit als an Eifer […] Viel besprochen und bewitzelt wurde auch der Wahlschmuck, den das Goethedenkmal auf der Ringstraße von unbekannten Spendern erhalten hatte: nämlich ein riesiger Kranz mit roten Schleifen und dem Goethezitat als Inschrift: 'Die ganze Welt ist doch ein Mischmasch von Liebe, Irrtum und Gewalt'."

Ofner wartete vergeblich auf seinen Einzug in das Hohe Haus am Ring, da seine Demokratische Partei den Einzug in die konstituierende Nationalversammlung verpassen sollte. Er verstarb 1924 in Wien, wo der 1926 erbaute Julius-Ofner-Hof des Architekten Ernst Lichtblau, ein 1932 in der Taborstraße aufgestelltes Denkmal (1943 von den Nationalsozialisten entfernt, 1948 wiedererrichtet) sowie die Ofner-Gasse in Wien-Leopoldstadt seit 1925 an ihn erinnern.

Links:

Der Wahltag in Wien (Wiener Neueste Nachrichten vom 17. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Der Fall Leopold Hilsner (3. April 1918)

Im Jahr 1919 wurde das Wiener Kunsthistorische Museum gezwungen auf eine Reihe von Kunstwerken zu verzichten, auf die Italien Anspruch erhob. Während also Gemälde abgehängt wurden, wurde eine andere Kunstsammlung, die erst 1914 in den Besitz des Kunsthistorischen Museums gelangt war, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Durch die Ermordung von Erzherzog Franz-Ferdinand war seine "Estensische Kunstsammlung" in den Besitz des Museums gelangt. Das Salzburger Volksblatt berichtete am 18. Februar 1919:

"Die Estensische Kunstsammlung trägt das Gepräge einer vornehmen italienischen Sammlung des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Zum großen Teile stammt sie aus dem Besitze des Marchese Tommaso degli Obizzi, zum anderen von den Herzögen von Modena. Ihren Glanzteil bildet die Sammlung venezianischer Skulpturen des 13. und 14. Jahrhunderts, die einzig dasteht und mit der selbst Venedig den Wettbewerb nicht aufnehmen kann. Auch das 15. und 16. Jahrhundert sind noch mit Prachtstücken, die folgenden Jahrhunderte mit Werken sonst wenig bekannter Künstler vertreten. Seltenheiten von hervorragendem Werte finden sich ferner unter den 200 Plaketten; von den Tonbildwerken treten Arbeiten Andrea della Robbias und seiner Schule hervor. In dem ziemlich reichen Bestande von Wiener Porzellan befinden sich Stücke, die jetzt noch unbekannt sind. Außerdem umfaßt die Sammlung Architekturbestandteile, Arbeiten in Holz, Elfenbein, Perlmutter, Wachs, Gold und Silber, eine bedeutende Sammlung von Embriachikästchen und geschnittenen Steinen, Möbel, Gobelins, frühvenezianische Bilder und Miniaturen sowie eine solche von Musikinstrumenten."

Schon seit 1908 wurden Teile von Franz-Ferdinands Sammlung, nämlich Exponate, die er auf seiner Weltreise gesammelt hatte, in der Neuen Hofburg ausgestellt. Aus dieser Ausstellung gingen die heutige Sammlung alter Musikinstrumente sowie das Weltmuseum (früher "Völkerkundemuseum") hervor.

Links:

Die Estensische Kunstsammlung (Salzburger Volksblatt vom 18. Februar 1919)

Heute vor 100 Jahren: Die italienische Militärkommission beschlagnahmte Bilder aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien (23. Dezember 1918)

Weiterlesen: Leo Planiscig, Die Estensische Kunstsammlung, 1919 (Archiv des Kunsthistorischen Museums in Wien)

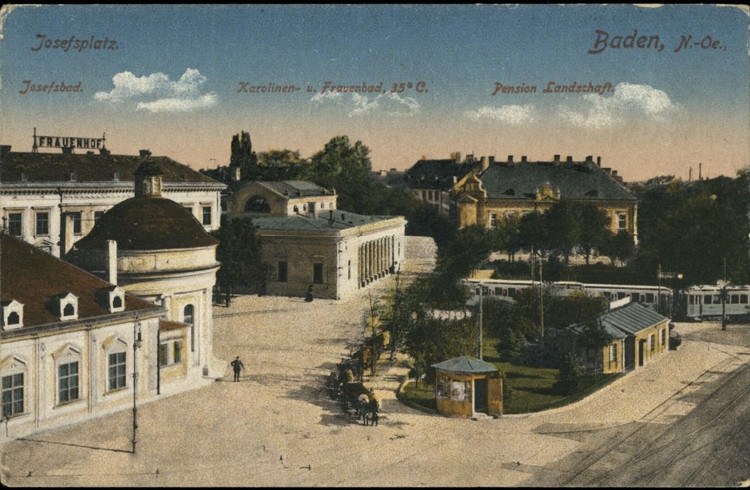

Ein Bericht aus der Stadt Baden, knapp 40 Kilometer südlich von Wien, gab am 19. Februar 1919 einen Einblick in die Lebensmittelkrise der unmittelbaren Nachkriegszeit und die dadurch verursachten Spekulationsgeschäfte:

"Die sich noch immer steigernde Verschleppung von Lebensmitteln erregt allgemeinen Unwillen. Es ist wirklich unbegreiflich, warum dieser arge Mißbrauch, der die ohnehin spärlichen und so teuren Lebensmittel den Badenern entzieht oder noch mehr verteuert, nicht abzustellen sein soll. Ganz besonders wird die Verschleppung bezüglich des Fleisches beobachtet. Wenn die Fleischer ihre Geschäfte aufmachen, da finden sich sofort einige Männer, die man schon gut kennt, ein und kaufen ganze Stücke des vorhandenen Fleisches, und zwar das beste davon. Die anderen Einkäufer müssen sich mit dem begnügen, was diese Engrossisten gnädig übrig l lassen. Was geschieht aber mit den von diesen gehamsterten großen Stücken Fleisch? Es wird zum Teile mit der 'Elektrischen' (gegenwärtig Dampftramway) nach Wien geführt, wo es die bezeichneten Herren jedenfalls sehr einträglich weitergeben. Die Profitgier gewisser Leute weiß immer einen Weg zu finden, um eine Verschleppung nach Wien oder sonstwohin zu ermöglichen. Fortlaufend kommen unserer Redaktion derartige Klagen zu. Es wäre höchste Zeit, den Herren 'Exporteuren' gründlich das Handwerk zu legen."

Link:

Die Verschleppung von Lebensmitteln (Badener Zeitung vom 19. Februar 1919)

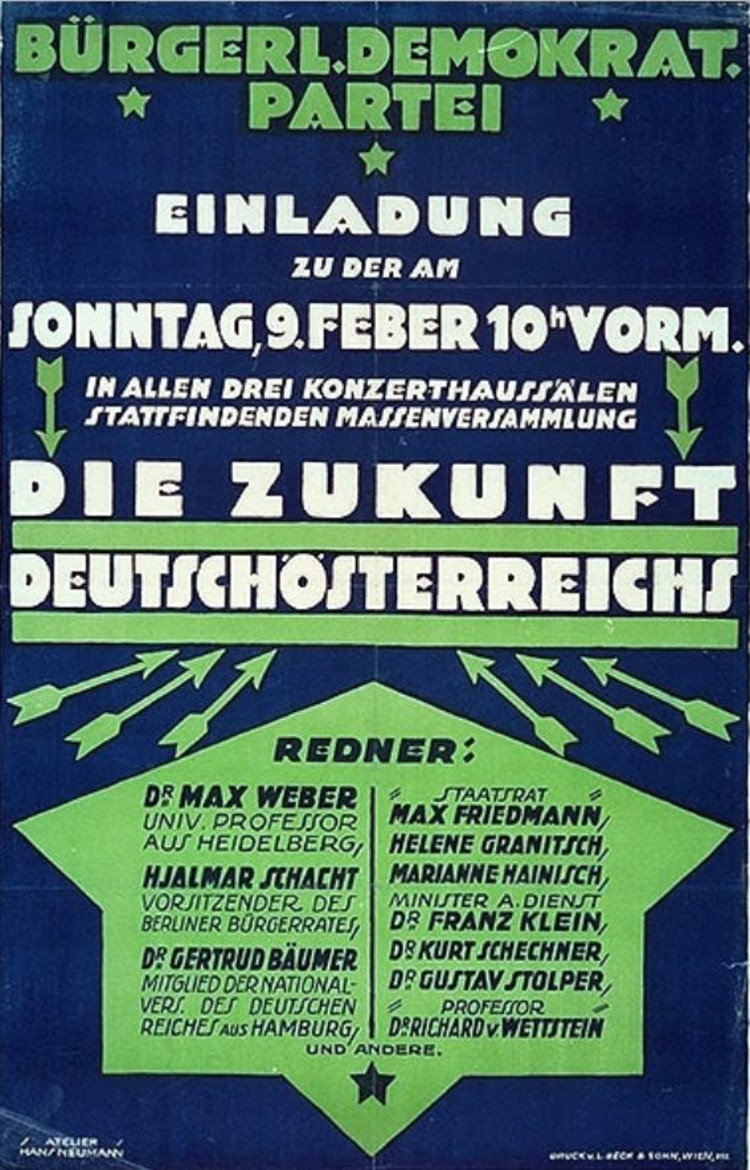

Der erste Wahlgang Deutschösterreichs am 16. Februar 1919 war von einer Flut an Wahlplakaten und Flugzetteln begleitet. Das interessante Blatt berichtete dazu am 20. Februar 1919:

"Wenn sich alle Versprechungen erfüllen, mit denen jetzt die Wähler gespeist werden, wird das goldene Zeitalter nicht mehr weit und der bekannte 'König von Frankreich' mit seinem Sprüchlein, 'jeder Bauer müsse am Sonntag sein Huhn im Topfe haben' ein armer Waisenknabe sein. Für eine Gruppe Mitmenschen haben aber schon die Wahlvorbereitungen eine fruchtbare, ertragsreiche Zeit gebracht. Die Plakatkünstler haben Arbeit in Hülle und Fülle gefunden. An allen Straßenecken kleben Bildergalerien, deren Sujet bestimmt ist, dem Wähler, je nach seiner politischen Ueberzeugung, an die Nerven zu gehen. Er kann sich über die Plakate der Gegenpartei grün und gelb ärgern, über die der eigenen befriedigt lächeln, keinesfalls aber unberührt vorbeigehen. Wenn das Wort nicht genügt, schreit ihm das Bild die Aufforderung entgegen, seine Wahlpflicht nicht zu vergessen […] Die Karikatur im Dienste der Politik ist keine Neuerscheinung, aber so massenhaft und öffentlich wurde sie nie verwendet. Die Kunst der Straße hat neue Impulse gewonnen […] Eine schöne Zeit für die Plakatkünstler. In dem politischen Gedanken der Bilder ist manche Wahrheit zu finden. Es wird für Sammler hohe Zeit sein, eine Sammlung der Wahlplakate anzulegen, da sie nach der Wahl verschwinden werden."

Das oben abgebildete Plakat für die Bürgerlich-Demokratische Partei wurde vom erfolgreichen Grafiker Hans Neumann (1888-1960) entworfen, der 1919 für die Partei eine ganze Plakatserie gestaltete. Neumann unterhielt ein Atelier am prominenten Wiener Stephansplatz, das zu den größten seiner Art im deutschsprachigen Raum zählte, und als Vorläufer moderner Werbeagenturen gilt.

Die Bürgerlich-Demokratische Partei wurde 1918 in Wien gegründet und sah sich in der liberalen Tradition der Revolution von 1848. Sie erhob den Anspruch Interessensvertreterin von Bürgertum, Mittelstand und Arbeiterschaft zu sein. Den Begriff "bürgerlich" betrachtete die Partei nicht als Klassenbegriff und vertrat deshalb eine am Gemeinwohl orientierte Politik unabhängig von Berufs- und Klasseninteressen. Die Finanzstarke Bürgerlich-Demokratische Partei war im Wahlkampf 1919 stark vertreten und gilt als die Partei, die in Österreich den Wahlkampf durch hohes finanzielles Engagement und den Einsatz von bekannten Persönlichkeiten 'amerikanisierte'. Nach ersten Erfolgen 1919 blieb die Bürgerlich-Demokratische Partei bei späteren Wahlen allerdings erfolglos.

Links:

Die Kunst im Dienste der Wahlbewegung (Das interessante Blatt vom 20. Februar 1919)

Weiterlesen: Politische Plakate in Österreich im 20. Jahrhundert (PDF, Österreichische Nationalbibliothek)

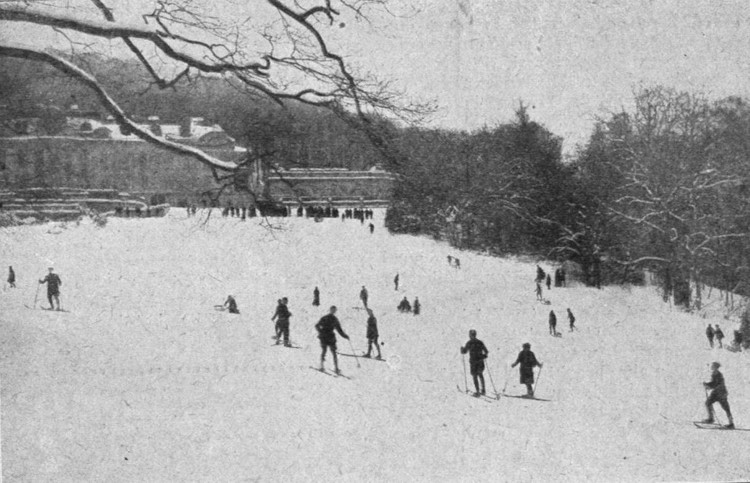

Am 21. Februar 1919 klagte das Illustrierte Sportblatt über Protektion bei der verbilligten Abgabe von Skiausrüstungen aus vormals militärischem Besitz. Die Wintersportsektion eines nicht näher bezeichneten "Touristenvereins" hatte die Sportgeräte preisgünstig aus Beständen des ehemaligen k.u.k. Kriegsministeriums übernommen und zum Übernahmspreis ausschließlich an die eigenen Mitglieder abgegeben:

"So sportfreundlich diese ganze Aktion auch ist, so teile ich doch das Gefühl aller derjenigen, welche nicht das Glück haben, jenem Vereine anzugehören und auch nicht sich so leicht entschließen können, um des schnöden Vorteils willen so rasch in einen anderen Verein einzutreten. Es läßt sich auch nicht hindern, daß sich alle diese anderen erstaunt und unmutig fragen, wieso es kommt, daß jener Verein ein so unerhörtes Vorrecht vor den anderen Vereinen genieße. Ja, es wird einzelne Leute geben, die zwar überhaupt keinem Vereine angehören, dafür aber jahrelang Leben und Gesundheit für ihr seinerzeitiges Vaterland aufs Spiel gesetzt haben, denen man in Anerkennung dieser Tätigkeit wohl mit der größten Berechtigung ein paar Bretter um so billiges Geld hätte zur Verfügung stellen können, ohne daß das häßliche Wort 'Protektion' gefallen wäre, das jetzt sich leider nicht mehr zurückhalten läßt. Wir haben geglaubt, daß es so etwas nur im alten monarchistischen Staate geben könne und sind unangenehm enttäuscht, daß die Wurzel so vieler Übelstände unseres alten Österreich auch hier wieder platzgegriffen hat. Ich will aber nicht nur raunzen, sondern auch einen Vorschlag erstatten, wie es besser zu machen wäre und trete mit einem solchen an die kompetente Behörde heran des Inhalts, daß Sportleute, welche im Felde gewesen, unter Beglaubigung dieses Umstandes ein Paar Skier zu einem bescheidenen Preise vom liquidierenden Kriegsministerium erstehen könnten. Es ist ja leider notorisch, daß Sportgeräte jetzt zu jenen Dingen gehören, deren Preis ins Nebelhafte vestiegen ist. Hoffen wir, daß die maßgebenden Organe diese Anregung aufgreifen werden."

Link:

Protektion (Illustriertes Sportblatt vom 21. Februar 1919)

Während es in Deutschland zu zahlreichen Zusammenstößen zwischen kommunistischen Bewegungen, rechtsgerichteten Freischärlern und Armeeeinheiten kam, blieb Deutschösterreich von solchen Unruhen weitgehend verschont. Dennoch kam es auch dort vereinzelt zu Unruhen, etwa am 22. Februar 1919 in Graz. An diesem Tag gerieten deutschnationale Studenten und Kommunisten, die gegen Lebensmittelwucher demonstrierten, aneinander. Die Wiener Bilder berichteten darüber:

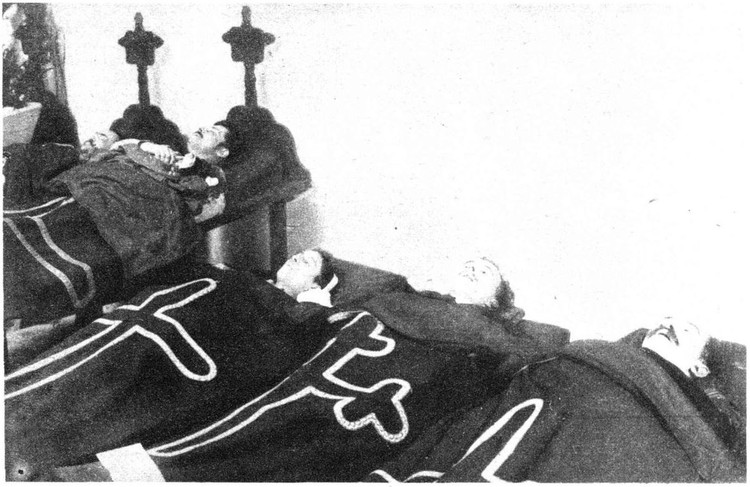

"Die Welle der kommunistischen Bewegung, die Europa heute durchbraust, hat auch in der steirischen Landeshauptstadt zu einer glücklicherweise nur vereinzelten Eruption des irregeleiteten Volkswillens geführt. Am 22. Februar kam es auf dem Murplatz in Graz, sodann auf dem Hauptplatz zu Demonstrationen und Schießereien, welche fünf Todesopfer und zahlreiche Verwundete erforderten. Die Kommunisten veranstalteten eine Versammlung außerhalb der Stadt, und zogen sodann truppenweise zurück. Nachmittags und abends kam es dann zwischen der Studentenwehr und dem Arbeiterhilfskorps zu Zusammenstößen. Hiebei wurde geschossen."

Die Unruhen kamen unter anderem deshalb zustande, weil die steiermärkische Landesregierung Maßnahmen ergriff die nicht in der Steiermark "heimatberechtigten" Kommunisten auszuweisen. Dafür griff die Landesregierung auf bewaffnete deutschnationale "Studentenwehr" zurück und forderte zusätzlich polizeiliche Unterstützung aus Niederösterreich an. Darüberhinaus wurde die für den 22. Februar 1919 geplante kommunistische Demonstration untersagt.

Am 22. Februar 1919 besetzten bewaffnete Mitglieder der "Studentenwehr" gemeinsam mit niederösterreichischen Gendarmen strategisch wichtige Plätze in der Grazer Innenstadt und harrten der Dinge. Während die Kommunisten in den damaligen Grazer Vorort Gösting auswichen und dort die geplante Demonstration abhielten, kam es auch in der Grazer Innenstadt am Murplatz (heute: Südtirolerplatz) zu Protesten gegen die bewaffneten Studenten. Letztere fühlten sich provoziert und feuerten in die Menge, was zu 4 Toten und 13 Verletzten führte; ein fünftes Todesopfer war später am Tag vor dem Grazer Rathaus zu beklagen, wohin sich die "Studentenwehr" zurückgezogen hatte. Die Täter blieben in der Folge straffrei, während die kommunistische Führung für die Unruhen verantwortlich gemacht wurde.

Links:

Blutige Ereignisse in Graz (Wiener Bilder vom 9. März 1919)

Weiterlesen: Die Unruhen vom 22. Februar 1919. Massaker an "Kommunisten" in Graz (PDF, Steirische Volksstimme)

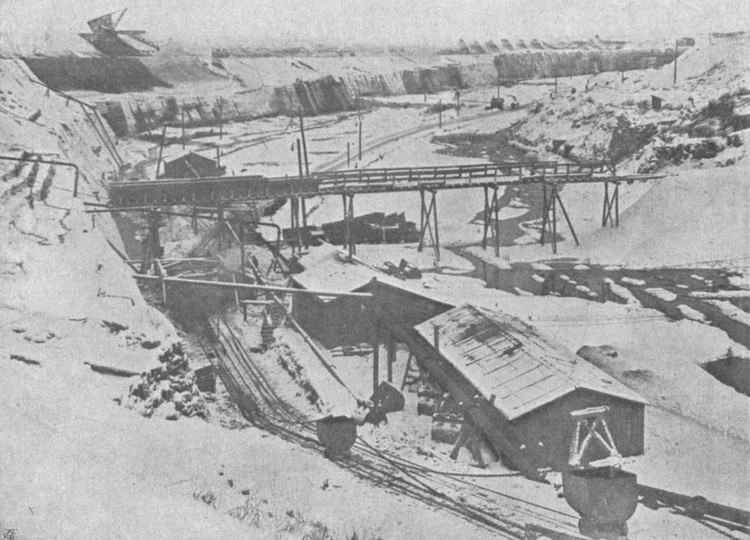

Aufgrund der Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg war die Stadt Wien von ihren traditionellen Kohlenlieferanten in Böhmen abgeschnitten und musste sich um inländische Alternativen umsehen. Eine davon fand sich im niederösterreichisch-burgenländischen Grenzgebiet bei Zillingdorf (Niederösterreich) und Neufeld (Burgenland). Dort hatte die Gemeinde Wien bereits 1912 Braunkohlegruben gepachtet, die aber nicht intensiv bewirtschaftet wurden, nun aber an Bedeutung gewannen. Schon wengig später konnten dort in den 1920er Jahren etwa 1.000 Bergarbeiter beschäftigt werden. Aber Anfang 1919 herrschte noch Mangel an Arbeitskräften, wie die Wiener Illustrierte Zeitung am 23. Februar 1919 berichtete:

"Der Neufelder Tagbau liefert gegenwärtig 60 bis 100 Waggon täglich. Das Deckgebirge der Kohle wird vorerst in zwei , später in einer Etage mittels Eimer-Ketten-Trockenbaggern abgeräumt und mit dem Material werden die alten Tagbaue verschüttet. Die Leistung des Tagbaues könnte eine weit höhere sein, wenn der Gewerkschaft genügend Arbeitskräfte zur Verfügung ständen. In Neufeld sind mehr als 200.000 Tonnen Kohle abgedeckt und die Förderung könnte täglich 130 Waggon betragen, wenn genügend Arbeitskräfte vorhanden wären. Mittels der etwa 4 Kilometer langen, schmalspurigen Bergwerksbahn wird die Kohle in das am Leitha-Fischa-Wasserkanale in Neu-Ebenfurth errichtete Kraftwerk verfrachtet. Dasselbe ist derzeit ungefähr zur Hälfte ausgebaut. Das Kesselhaus ist ein dreischiffiges Gebäude und enthält acht in zwei Reihen aufgestellte Hochleistungskessel von je 500 Quadratmeter Heizfläche. Für die 16.000-Volt-Anlage ist ein im Hofe freistehendes Schalthaus errichtet worden, welches auch Räume für die zugehörigen Transformatoren enthält."

Während der Wirtschaftskrise, wurde das Stromkraftwerk in Ebenfurth 1932 geschlossen und in der Folge auch der Bergbau eingestellt. Da mit der Einstellung des Bergbaus auch das Abpumpen des Grundwassers aus den Gruben entfiel, entstand anstelle der Kohlengruben im burgenländischen Neufeld innerhalb eines Jahres ein knapp 2 Kilometer langer und etwa 800 Meter breiter See. Heute ist der Neufelder See ein vielbesuchter Badesee und mit etwa 23 Meter Tiefe auch ein beliebtes Tauchrevier.

Link:

Zur Wiener Kohlennot (Wiener Illustrierte Zeitung vom 23. Februar 1919)

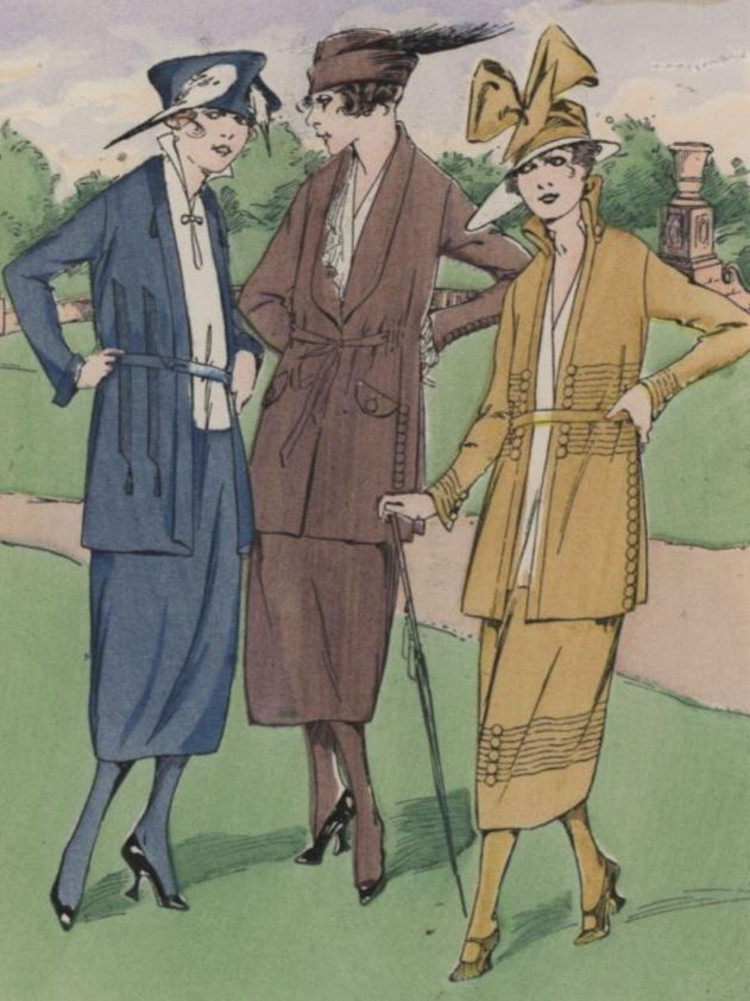

Das Neue 8 Uhr-Blatt berichtete am 24. Februar 1919 über die Modefarben des kommenden Jahres. Der Krieg war erst wenige Monate vorüber, weshalb die Anspielungen auf die siegreichen Entente-Mächte wenig verwundern:

"Die Pariser großen Modefirmen haben eben ihre Farbkarten zur Versendung gebracht. Allerdings machen sich dabei die Einflüsse des Krieges noch stark geltend, denn während man vor dem Kriege mit vjelen Hunderten von Abweichungen in den Farbtönen rechnen konnte, sind jetzt noch nicht 100 Farben aus den Musterkarten zum Ausdruck gekommen. Die kommende Modefarbe Frankreichs ist demnach das Grau, allerdings mit Abtönungen, die zum Teil in Lila hinauslaufen, aber auch vielfach mit Grün und Purpur vermischt sind. Es ist beachtenswert, daß man unter den Farbabweichungen, dem Konfektionär zufolge, auch solche findet, welche eine Verbindung von blaugrün, blaugelb und eine in den früheren Jahren sehr maßgebende Tönung, das Hellgrau, darstellen. England findet natürlich in der Entente ebenso Anerkennung feiner Modefarben. Die in rotbrauner Farbe hergestellten Woll-und Baumwollarten werden schon seit längerer Zeit kurzweg mit ‚England‘ bezeichnet. Italien wird durch Waren, welche sich durch eine grelle grüne Farbe auszeichnen, verherrlicht. Die englischen Kolonien selbst, deren tatkräftige Unterstützung Frankreich, beziehungsweise die französischen Textilindustriellen anerkennen wollen, werden durch Stoffe gerühmt, welche hauptsächlich in graugelber Farbe hergestellt sind."

Link:

Die Modefarben der Entente für 1919 (Neues 8 Uhr-Blatt vom 24. Februar 1919)