Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Am 25. Februar 1919 wurden die Mörder des jungen Handelsangestellten Sigmund Metzl verhaftet. Der Raubmord war trotz der von Verrohung, Mord und Gewalt geprägt Nachkriegsgesellschaft in ganz Wien Stadtgespräch. Das Neue Wiener Journal vom 25. Februar 1919 berichtete vom vermutlichen Tathergang:

"Daß der junge Metzl im Hause Wipplingerftraße 24 erschossen und beraubt worden ist, unterliegt kaum einem Zweifel; aber auch bei der genauesten Durchsuchung der Wohnung und des ganzen Hauses konnten nicht die geringsten Blutspuren gefunden werden. Das ist vielleicht durch den Nahschuß erklärt und stimmt mit der Tatsache überein, daß auch die Leiche keine Blutspuren zeigte und das Blut erst aus der Wunde zu rieseln begann, als man sie zur Seite neigte. Der eigentliche Hergang des Verbrechens und der unmittelbare Schauplatz der Tat sind demnach nicht bekannt."

Der Mord an Sigmund Metzl wurde vom Sohn des Portiers von Metzls Wohnhaus in der Wiener Wipplingerstraße 24, wo Metzl im 4. Stock wohnte, Karl Schaffenhaus mit einem Revolver begangen. Schaffenhaus brachte die Leiche seines Opfers gemeinsam mit zwei Gehilfen in einem Koffer, den sie zuvor am eleganten Wiener Graben erworben hatten, außer Hauses und transportierten sie mit einem Pferdefuhrwerk zur Reichsbrücke, von wo sie ihn in die Donau warfen. Dabei wurden die Täter allerdings beobachtet; außerdem wurde der Koffer beim Sturz in den Fluss an einer Säule beschädigt, sodass er teilweise geöffnet bereits am nächsten Tag im niederösterreichischen Regelsbrunn angeschwemmt und entdeckt wurde.

Die Täter verprassten die Beute noch am Abend des Mordtages im Café Möve, das sich in einem bis heute bestehendem Gebäude in der Dampfschiffstraße 20 im Wiener Bezirk Landstraße befand. Im Zuge der Morduntersuchungen wurde das offenbar übel beleumundete Café wegen Schleichhandels und Wucher vorrübergehend geschlossen. Schaffenhaus und seine Komplizen, die ihre Fluchtpläne leichtsinnigerweise verraten hatten, wurden am 25. Februar in der Nähe von Mistelbach verhaftet.

Links:

Die Leiche im Koffer (Neues Wiener Journal vom 25. Februar 1919)

Zwei jugendliche Raubmörder verhaftet (Illustrierte Kronen-Zeitung vom 26. Februar 1919; ausführlicher Bericht, auch über die Verhaftung der Täter)

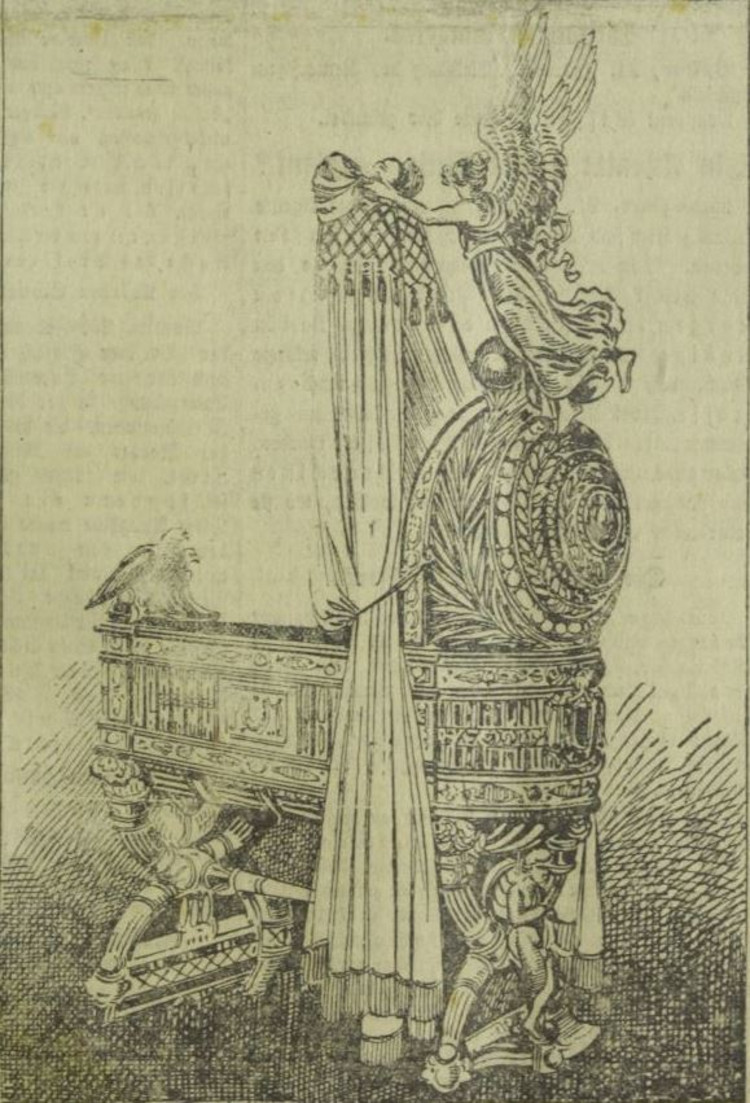

Am 26. Februar 1919 berichtete das Neuigkeits-Welt-Blatt, dass nach Italien nun auch Frankreich einen Anspruch an ein Kunstwerk aus einer Wiener Sammlung anmeldete. Konkret ging es um ein aufwändiges, wie ein Thron gearbeitetes, Zeremonialmöbelstück, das 1814 aus Frankreich nach Wien gekommen war:

"Nach den Italienern, die uns unter wirtschaftlichen Druck wertvolle Besitzstücke und Kunstgegenstände entführten nun zur Abwechslung die Franzosen, um ihre Hand nach wertvollen Stück des Wiener Kunstbesitzes auszustrecken. Der Pariser Munizipalrat beansprucht nämlich, wie wir schon ausführlich mitteilten, die Wiege des Herzogs von Reichstadt, des 'Königs von Rom', die im Jahr 1811 von Paris dem Kaiser Napoleon geschenkt und im Jahr 1814 nach Wien gebracht worden war. Sie befand sich hier zuerst in Schönbrunn, wurde aber schon vor langer Zeit in die Schatzkammer überführt. Was den Rechtstitel der Forderung anbelangt, sei nur erwähnt, daß Maria Louise im Jahr 1814 mit dem 'König von Rom' nach Wien zu ihrem Vater, dem Kaiser Franz, heimkehrte und selbstverständlich mit dem übrigen Eigentum ihres Sohnes auch die Wiege mitnahm."

Am 11. März 1810 heiratete Napoleon Bonaparte die Tochter des österreichischen Kaisers Franz I/II, Maria Ludovika, die heute unter ihrem französischen Namen Marie Louise bekannt ist. Etwa ein Jahr darauf, am 20. März 1811, kam ihr Sohn Napoleon Franz Karl zur Welt, zu dessen Geburt ihm die Stadt Paris ein prunkvolles Wiegenbett schenkte. Napoleon Franz Karl erhielt von seinem Vater Napoleon Bonaparte den Titel "König von Rom". Als Napoleon 1814 als Kaiser abdanken musste, erhielt der "König von Rom" von seinem Großvater Kaiser Franz I den Titel eines "Herzogs von Reichstadt".

Im selben Jahr übersiedelte Marie Louise mit ihrem 3-jährigen Sohn nach Wien und nahm ihr Eigentum, darunter die kostbare Wiege, mit. Napoleon Franz Karl, der seit seiner Kindheit lungenleidend war, verstarb in jungen Jahren 1832 im Schloss Schönbrunn an Tuberkulose und wurde in der kaiserlichen Kapuzinergruft in Wien bestattet. 1940 wurde sein Sarkophag auf Befehl Hitlers nach Paris überführt und im Pariser Invalidendom beigesetzt, wo auch sein Vater Napoleon Bonaparte bestattet worden war.

Das Wiegenbett des "Königs von Rom" wurde 1919 letztendlich nicht nach Frankreich verbracht. Dies geschah unter anderem deswegen, weil die Entente vor allem auf Drängen der Vereinigten Staaten darauf verzichtete die ehemals kaiserlichen Sammlungen in Wien zu zerreißen und auf die verschiedenen Nachfolgestaaten der ehemaligen Monarchie und die Siegerstaaten zu verteilen. Heute steht die Wiege, wie schon seit den 1820er Jahren, in der zum Kunsthistorischen Museum gehörenden Schatzkammer in der Wiener Hofburg.

Links:

Die Wiege des "Königs von Rom" (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 26. Februar 1919)

Weiterlesen: Das Thron-Wiegenbett des Königs von Rom (auf den Seiten des Kunsthistorischen Museums, inklusive Foto)

Am 27. Februar 1919 berichtete das Linzer Volksblatt von einer Polizeiaktion gegen Schleichhändler in einer Weinhalle am Wiener Neubaugürtel. Das Gebiet zwischen der Burggasse und dem Wiener Westbahnhof war für den Schleichhandel berüchtigt und auch auf dem Platz zwischen den Gürtelfahrbahnen vor dem Westbahnhof, heute "Europaplatz", kam es immer wieder zu großen Menschenansammlungen, wo Lebensmittel, Tabak und anderes gehandelt wurde. Hier der lebhafte Bericht:

"Ein besonders starker 'Geschäfteverkehr' entwickelte sich in der Weinstube Wimberger am Neubaugürtel […] Um drei Uhr nachmittags wurden die Eingänge der zu der Weinhalle durch ein großes Aufgebot von Wachleuten zu Fuß und zu Pferde, sowie von Stadtschutzleuten umstellt. Polizeirat Regierungsrat Felkel, Oberkommisär Streitmann und Bezirksinspektor Denk betraten dann mit einer Anzahl von Wachleuten und Polizeiagenten das Lokal. Alle angetroffenen Personen wurden einer genauen Durchsuchung unterzogen wobei eine bedeutende Menge von Lebensmitteln, Rauchwaren und sonstiger Bedarfsartikel vorgefunden und beschlagnahmt wurde. Mehrere Personen benahmen sich äußerst renitent und konnten nur mit größter Mühe überwältigt werden. Im ganzen wurden gegen 110 Personen verhaftet. Die Amtshandlung, die mehrere Stunden dauerte, erweckte riesiges Aufsehen und rief große Menschenansammlungen hervor. Unbegreiflich erscheint es, daß ein Teil des Publikums gegen die Wache Stellung nahm. Auch als die Verhafteten in geschlossenem Zuge durch die Seidengasse, Schottenfeldgasse und Burggasse zum Kriegswucheramte geführt wurden, folgte ein zumeist aus halbwüchsigen Jungen bestehender Mob der Eskorte unter ohrenbetäubendem Geschrei und Gejohle und Pfuirufen auf die Wache. In der Schottenfeldgasse hetzten einige Männer die Menge gegen die Polizei auf, indem sie ausstreuten, die Verhafteten seien Sozialdemokraten die wegen ihrer Gesinnung verhaftet worden seien. Daraufhin nahem die Meute eine derart drohende Stellung gegen die Wache an, daß berittene Wachleute mit gezogenem Säbel die Menge zerstreuen mußten. Die Vorfälle riefen in dem sonst so ruhigen Bezirke Neubau größtes Aufsehen und starke Beunruhigung hervor. Unter den Verhafteten befanden sich fast zur Hälfte Soldaten."

Link:

Aushebung einer Schleichhändlerbande (Linzer Volksblatt vom 27. Februar 1919)

Am 28. März 1919 traf ein Leserbrief eines Albert Hagen in der Redaktion des Vorarlberger Tagblatts ein, der sich mit dem Plan der Regierung beschäftigte, die Volksbildung im Rahmen von Volkshochschulen im ganzen Land stark auszuweiten. Bis 1918 waren Volkshochschulen fast ausschließlich in Wien zu finden:

"Mit hoher Freude las ich im samstägigen 'Tagblatt' unter Dornbirn von der Verwirklichung eines Planes, den auch ich längst gehegt: daß die Regierung, bezw. das Unterrichtsministerium überall die Gründung von Volksbildungshäusern wünsche und fördere, in welchen nach Art der dänischen Volkshochschulen der wissensdurstige Arbeiter und Landmann, dem eine bessere Schule nicht vergönnt war, sich abends weiter bilden könne. Wie gut und schön wäre dies besonders zu einer Zeit, wo man leider wenig Arbeit hat und so mancher vier Jahre lang von den Quellen des Wissens fern gehalten wurde, der dann daheim andere Verhältnisse findet und vielleicht eine andere Beschäftigung ergreifen muß, in der ihm gute Kenntnisse sehr nützlich wären! […] Wir hatten einmal einen schönen Ansatz zu einer 'Volkshochschule' hier, als Herr Dr. Falger in der Handelsschule naturwissenschaftliche Vorträge hielt; der gute Besuch von Personen beiderlei Geschlechts bewies das Interesse der Bevölkerung. Aber die Sache ist meistens für den Vortragenden sehr undankbar, wenn ihm nicht eine ständige Förderung zur Seite steht, wie z.B. in St. Gallen durch den christlichen Verein junger Männer, und in Dornbirn durch den wissenschaftlichen Verein; deshalb sollten alle jene, welche die Volksbildung lieben, zusammenstehen und diese beste Sache fördern durch Anschaffung von Lernmitteln und allenfallsiger Besoldung von Lehrern und Berufung von Wanderausstellungen und wissenschaftlichen und belehrenden Zeitschriften im Volksbildungslokal, Lichtbildern usw. Alle wißbegierigen Volksgenossen, gleich welcher Partei, würden denjenigen, welche diese so wichtige Sache in die Hand nehmen, und damit tatkräftig zum Wohle des Volkes wirken würden, von Herzen dankbar sein und sie nach Kräften unterstützen!"

Der erste Volksbildungsverein wurde 1887 von Eduard Leisching in Wien-Margareten gegründet (heute Polycollege Margareten). 1897 folgte die Wiener Urania, die den Schwerpunkt auf die volkstümliche Vermittlung der Naturwissenschaften legte. Der Wiener Verein "Volksheim", der sich 1901 konstituierte, betrieb die Errichtung von Volkshochschulen in der gesamten Stadt. Einer ihrer bekanntesten Proponenten war der Universitätsdozent Ludo Hartmann, nach dem heute der Platz benannt ist, an dem 1905 die Volkshochschule Wien-Ottakring errichtet wurde.

Erst in der Republik konnte das Modell der Volkshochschulen auf das gesamte Bundesgebiet und damit auch auf Vorarlberg ausgeweitet werden. Heute existieren österreichweit 272 Volkhochschulen.

Link:

Lustenau, 28. Feber. (Volksbildungshaus.) (Vorarlberger Tagblatt vom 4. März 1919)

Am Samstag, 1. März 1919, fand am frühen Nachmittag das Leichenbegängnis für den am 24. Februar 1919 verstorbenen Vorsteher der Gastwirtegenossenschaft, Präsident des Gartwirte-Reichs- und Landesverbandes und christlichsozialen Gemeinderat für den 5. Wiener Bezirk Margareten statt. Der Trauerzug brach vom Haus der Gastwirtegenossenschaft in der Kurrentgasse 5 auf (heute die Gastgewerbefachschule der Wirtschaftskammer Wien) und führte über den Graben zum Stephansdom. Penz wurde anschließend auf dem Hietzinger Friedhof beigesetzt.

Am 24. Februar 1919 befand sich Penz mit einer Bierbrauer- und Gastwirtedelegation im Wiener Rathaus, um mit dem christlichsozialen Vizebürgermeister Josef Rain, ebenfalls aus dem Gastgewerbe kommend, unter anderem über die neue Biersteuer zu verhandeln:

"Unter Führung des Vorstehers und Gemeinderates Otmar Penz erschien gestern abends im Empfangszimmer des Vizebürgermeisters Rain eine Abordnung der Gastwirtegenossenschaft, um verschiedene Wünsche, hervorgerufen durchs die Not im Gastwirtegewerbe durch die fleischlose Zeit, vorzutragen und eine Hilfe der Gemeindeverwaltung zu erbitten. Während des Empfanges wurde Vorsteher Penz von Unwohlsein befallen und in kurzer Zeit verschied er, vom Schlage gerührt. Vorsteher Penz war in der Leitung der Geschäfte der Gastwirtegenossenschaft der Nachfolger des Vorstehers Schack, dessen verdienstvolle Tätigkeit um die Hebung des Gastwirtsstandes er seit dem Jahre 1911 mit größtem Eifer und bestem Erfolge fortsetzte. Das Hinscheiden des verdienten Genossenschaftsfunktionärs ruft nicht nur in Genossenschafts-, sondern auch in den übrigen gewerblichen Kreisen lebhafteste Anteilnahme hervor. Der Verstorbene war auch seit dem Jahre 1912 als Gemeinderat tätig und erfreute sich in Gemeinderatskreisen wegen seines entgegenkommenden Wesens lebhaftester Sympathien."

Link:

Gemeinderat Othmar Penz † (Deutsches Volksblatt vom 25. Februar 1919)

Am Sonntag dem 2. März 1919 fand in Wien eine Großdemonstration von Lehrlingen statt, an der sich etwa 10.000 junge Demonstrantinnen und Demonstranten beteiligten. Von den vielen sozialpolitischen Forderungen war den Lehrlingen die Abschaffung des Sonntagsunterrichts und des Abendunterrichts in den Berufsschulen besonders wichtig. Die Wiener Bilder berichteten:

"Um neun Uhr früh begann der Aufmarsch. Auf den Tafeln und Standarten waren unter andern die Inschriften zu lesen: 'Wir sind die junge Garde des Proletariats, die Kadetten der Sozialdemokratie', 'acht Stunden Schlaf auch für den Lehrling', 'Nieder mit den Mördern unsrer Jugend, nieder mit den Lehrlingsschindern'. Von der großen Treppe des Rathauses hielten der Vorstand des Verbandes der jugendlichen Arbeiter Marianek und der Vorstand des verbandes der kommunistischen Proletarierjugend Arvin Grad mit stürmischen Zurufen aufgenommene Ansprachen, worauf eine Entschließung gefaßt wurde, welche unter anderem die Verkürzung der Lehrzeit auf die Höchstdauer von zwei Jahren, die Abschaffung des sogenannten 'Kostgeldes', die angemessene Entlohnung, steigend von Halb- zu Halbjahr, ferner die Durchführung der 14stündigen Arbeitswoche, die Gewährung eines vierwöchigen bezahlten Urlaubes, die Errichtung von Erholungsheimen sowie die Einführung von Fortbildungskursen an den Wochenvormittagen, das Verbot, Lehrlinge zu nichtsachlichen Arbeiten zu verwenden, die Straflosigkeit für alle am Streik beteiligten Gewerbeschüler und Rücknahme aller bereits verhängten Strafen fordert."

Eine Abordnung der Lehrlinge wurde von Albert Sever, dem stellvertretenden und später amtierenden Landeshauptmann des Landes Niederösterreich (zu dem die Stadt Wien damals noch gehörte), empfangen, der ihnen versprach, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Tatsächlich wurde noch 1919 der 8 Stundentag flächendeckend eingeführt, ebenso die 44-Stundenwoche und der freie Samstagnachmittag. Arbeiterkammern wurden geschaffen, die erstmals Lehrlingsschutzstellen anboten. 1919 wurde mit dem Arbeiterurlaubsgesetz auch erstmals ein bezahlter Urlaub für Arbeiterinnen und Arbeiter eingeführt; Angestellte hatten bereits früher Anspruch auf bezahlten Urlaub. Die Lehrlingsentsschädigung wurde 1922 neu geregelt.

Link:

Eine Demonstration der Wiener Gewerbeschüler (Wiener Bilder vom 9. März 1919)

Am 3. März 1919 meldete die Arbeiter-Zeitung, dass der österreichische Staatssekretär des Äußeren Otto Bauer im Laufe des Tages in Wien zu erwarten sei. Er hatte sich zuvor mehrere Tage in Weimar und Berlin aufgehalten, um mit der deutschen Regierung und insbesondere mit dem deutschen Außenminister Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau die Modalitäten des Anschlusses Deutschösterreichs an Deutschland zu besprechen. Die Rückreise aus Berlin sollte sich schwieriger als erwartet gestalten:

"Staatssekretär Bauer, der von Weimar nach Berlin gereist ist, kann auf normale Weise nicht zurückkehren. Die Fahrt durch Böhmen ist infolge der Absperrung unmöglich und der Zugsverkehr in Deutschland ist wieder durch verschiedene Streiks unterbunden. Er wird also nach Wien mittelst Luftschiffs – mit einem 'Großflugzeug' der Hamburg-Amerika-Linie – gelangen. Man nimmt an, daß er heute eintrifft. Auf dem Rückweg kann das Flugzeug drei Fahrgäste mitnehmen."

Die beiden Außenminister Otto Bauer und Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau waren sich über den Zusammenschluss der beiden Länder grundsätzlich einig. Die Regierung des gemeinsamen Landes wäre zwar in Berlin geblieben, hätte aber auch Sitzungen in Wien abhalten müssen, wo auch einige für die Verwaltung des Landes wichtige Institutionen angesiedelt werden sollten. Wien wäre damit gewissermaßen die Rolle einer "Nebenhauptstadt" zugefallen. Der Großteil des von Bauer und Brockdorff-Rantzau paraphierten "Protokoll betreffend den Abschluß eines Staatsvertrages über den Zusammenschluß des Deutschen Reichs und Deutsch-Österreichs" betraf aber technische Details der Vereinheitlichung des Verkehrswesens (beispielsweise fuhren deutsche Autos seit 1910 rechts, in Österreich wurde erst 1938 flächendeckend von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt), der diversen Industriestandards, des Bankwesens und ähnlichem mehr.

Als aber im Staatsvertrag von St. Germain die Unabhängigkeit Österreichs festgeschrieben wurde, war der "Anschluss" nicht mehr durchführbar, was Otto Bauer am 26. Juli 1919 zum Rücktritt als Außenminister veranlasste. Auch Brockdorff-Rantzau trat im Sommer 1919 zurück; allerdings aus Protest gegen die Bedingungen des Friedensvertrags von Versailles zwischen Deutschland und der Entente.

Link:

Rückkehr des Staatssekretärs Bauer (Arbeiter-Zeitung vom 3. März 1919)

Am 4. März 1919 tagte erstmals das am 16. Februar 1919 gewählte erste Parlament der jungen Republik. Die Wiener Bilder brachten dazu eine Fotostrecke, bei der besonders auf die weiblichen Abgeordneten geachtet wurde, da Frauen erstmals in der Geschichte des Parlamentarismus auf österreichischem Boden die Rolle von Parlamentarierinnen einnehmen konnten. 8 Frauen, 7 Sozialdemokratinnen und eine Christlichsoziale, nahmen 1919 in der konstituierenden Nationalversammlung Platz, was einem Frauenanteil von knapp über 5% betrug:

"Ernst und würdig wurde am 4. März im Wiener Parlamentsgebäude die erste Nationalversammlung Deutschösterreichs eröffnet. Langsam füllte sich der Saal. Als erste erschienen die Christlichsozialen, ihnen folgten die deutschen Agrarier. Punkt 11 Uhr traten, mit roten Nelken geschmückt, die Sozialdemokraten ein; es war eine geschlossene Reihe, deren Einzug sich wirkungsvoll gestaltete. In ihrer Mitte kamen die weiblichen Abgeordneten. Sieben an der Zahl, jede mit einer Aktentasche in der Hand, einfach, aber mit voller Sicherheit des Auftretens; sie haben die ersten Plätze im dritten Bänkesegment gewählt. Kaum hatten die Abgeordneten die Sitze eingenommen, eröffnete Präsident Seitz die Sitzung, nahm die Angelobung des ältesten Mitgliedes, des Abgeordneten David entgegen, des Alterspräsidenten. Ein Siebziger, erfreut sich Abgeordneter David einer erfreulichen Rüstigkeit, und seine kräftige Stimme beherrscht den Saal, als er die Versammlung begrüßte. Die Sozialdemokraten haben die Linke des Hauses, die Christlichsozialen die Rechte besetzt und das Zentrum bildet das bescheidene Häuflein der bürgerlichen Parteien […] Klein ist das neue Parlament; man sieht, nach einem alten Scherzworte, viele, die nicht da sind. Statt 516 werden jetzt 159 Abgeordnete tagen; raschere Arbeit kann also geleistet werden; auch dies ist eine Hoffnung und nicht die geringste der Bevölkerung."

Die Zahl der Nationalratsabgeordneten sollte sich nach seiner Konstituierung 1919 noch einige Male ändern: 1920 wurde sie auf 183 hinaufgesetzt, ab 1923 betrug sie 165. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Zahl von 165 beibehalten und erst 1971 wieder, so wie im Jahr 1920, auf 183 angehoben. Da das Herabsetzen der Mandatszahl Mandate "teurer" macht (eine Partei benötigt mehr Stimmen, um ein Mandat zu erlangen), war die Reduzierung der Mandate 1923 ganz im Interesse der dominierenden Christlichsozialen Partei (die 1923 etwa 45% erreichte), aber auch die Sozialdemokratie profitierte von der Reform (39%). Die Verlierer waren die Großdeutsche Partei, der Landbund und einige Kleinparteien.

Links:

Eröffnung der deutschösterreichischen Nationalversammlung (Wiener Bilder vom 9. März 1919)

Heute vor 100 Jahren: Die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung (16. Februar 1919)

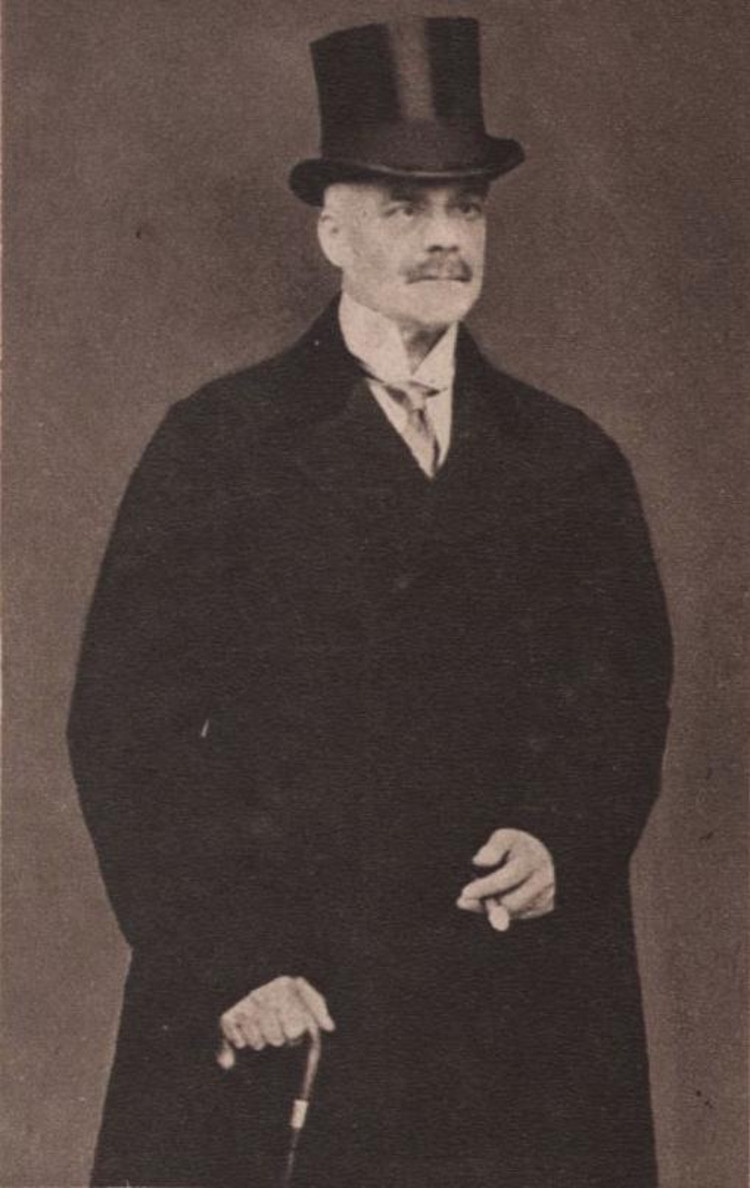

Am 5. März 1919 verstarb Ernest von Koerber in einem Sanatorium in Baden bei Wien. Koerber bekleidete unter Kaiser Franz Joseph verschiedene Ministerposten und war von 1900 bis 1904 Ministerpräsident. 1916, nach der Ermordung des Ministerpräsidenten Karl Graf von Stürgkh, wurde er als dessen Nachfolger wiederum in das Amt des Ministerpräsidenten berufen. Da der liberale und auf politischen Ausgleich eingestellte Koerber mit Kaiser Franz Josephs Nachfolger, Kaiser Karl, keine Arbeitsebene fand (Kaiser Karl verweigerte den Eid auf die Verfassung), wurde Koerber noch im Dezember 1916 zum Rücktritt genötigt. Er galt als loyal zur Monarchie und versuchte diese ab 1900 mit einem Infrastrukturprojekt, dem "Koerber-Plan", auf neue Beine zu stellen. Dieser Koerber-Plan galt Zeitgenossen als das umfassendste Reformprogramm, dass die Monarchie je gesehen hatte. Allerdings wurde der Koerber-Plan, der unter anderem den Bau zahlreicher neuer Eisenbahnlinien und Wasserwege vorsah und den allgemeinen Wohlstand heben sollte, nur teilweise umgesetzt.

Am 10. März 1919 widmete der Historiker, Autor und Journalist Richard Charmatz Ernst von Koerber in dem in Wien erscheinenden Blatt Der Morgen einen empathischen und ausführlichen Nachruf:

"Als Österreich zerfiel, hatte das Leben von Dr. Ernest von Koerber seinen Inhalt verloren. Es war dem alten Staate gewidmet, ihm mit heißester, reiner Liebe hingegeben und deshalb zwecklos, als der Gegenstand der Verehrung, und Sorge, Leidenschaft und Opferfreudigkeit nicht mehr bestand. Der sonst so harte Tod brachte einem innerlich gebrochenen, entwurzelten Manne milde Erlösung. Dr. von Koerber wurde ein wirklich Großer in dem Reiche der Kleinen, der herrschenden Halbbegabungen oder Unfähigen; er entfaltete seine sprühende, vielseitige, anregungsvolle Persönlichkeit allen trägen Widerständen, boshaften Tücken und quälenden Erschwerungen zum Trotze. Hätte ihn ein gütiges Schicksal in die reine, freie Luft Englands gestellt, er wäre sicherlich einer von denen geworden, die man heute preisend Lloyd George nennt. Wer weiß aber, ob Lloyd George bei uns dazu gekommen wäre, ein Koerber zu sein! Wie freigiebig ist in Österreich mit der stolzen Bezeichnung Staatsmann umgegangen worden, wie viele Zwerge haben sich so nennen lassen und als Riesen gefühlt! Kaiser Franz Josefs letzter Ministerpräsident war jedoch nicht nur der zufällige Träger einer hohen Würde und schweren Bürde, sondern ihr geborener Anwärter, einer, der alle Gaben überreich besaß, die den vorbestimmten Lenker eines modernen Gemeinwesens kennzeichnen."

Link:

Der Staatsmann des Volkes (Der Morgen vom 10. März)

1919 kämpfte die deutschösterreichische Regierung in den Staatsvertragsverhandlungen in St. Germain um die Angliederung Westungarns, des heutigen Burgenlands, an die Republik Deutschösterreich. Vielen Österreicherinnen und Österreichern war das "Land der Heanzen" oder "Heinzenland", wie das Gebiet auch genannt wurde, großteils unbekannt. Aus diesem Grund erschienen in den Tageszeitungen immer wieder Reiseberichte über das exotische Land. 1919 kam deshalb auch eine Broschüre mit dem Titel "Heinzenland. Deutsches Neuland im Osten" auf den Markt. Das Neue Wiener Journal stellte die Broschüre am 6. März 1919 ausführlich vor, in der der Autor Albert Winterstetten die Burgenländer den neugierigen Leserinnen und Lesern so vorstellte:

"Sie sind ein arbeits- und- unternehmungslustiges, aber ebenso lebensfreudiges Völkchen, die Heinzen, und besitzen eine bodenständige, kräftig entwickelte Volksdichtung. Zahlreiche geistliche und weltliche Weihnachts- und Festspiele, Schwänke, Sagen und Märchen in heinzischer Mundart bekunden ihre poetische Begabung, die sich durch frische Sinnlichkeit und schalkhaften Humor auszeichnet. Humor und Spottlust sind überhaupt im Heinzenland zu Hause. Im ganzen Lande gehen die Schildbürgerstückchen um, mit denen eine Ortschaft die andere verspottet. So erzählt man von den Günsern, sie hätten, als ein Reiteroberst bei ihnen Pferdekotzen bestellte und als Muster einen alten durchlöcherten Kotzen hergab, die Waren mit Löchern genau an den gleichen Stellen geliefert. Man nennt die Umwohner des Neusiedlersees 'Hechtstutzer', die Rechnitzer 'Lercherltreiber', die Rattersdorfer 'Pfluiradheinzen', und kennt sonst noch: Pumheanzen, Spiegel-, Knödel-, Schuißprügel-, Knofel-, Murken-, Golgenheanzen usw."

Im Staatsvertrag von St. Germain zwischen Österreich und den Siegermächten des Ersten Weltkriegs wurde Westungarn 1919 Österreich zugesprochen, was den Widerstand ungarischer Freischärler hervorrief. Erst weitere Verhandlungen, in denen Italien vermittelte, und eine Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit Soprons (Ödenburg), die zugunsten Ungarns ausging, führten dazu, dass das österreichische Bundesheer im Dezember 1921 das Burgenland endgültig für Österreich in Besitz nehmen konnte.

Links:

Heinzenland. Die Deutschen Westungarns (Mittagsblatt des Neuen Wiener Journals vom 6. März 1919)

Heute vor 100 Jahren: Autonomie für Westungarn (4. Dezember 1918)