Seitenpfad

Ihre Position: Oesterreich100.at - Von Tag zu Tag 1917 bis 1919Inhalt

Von Tag zu Tag 1917 bis 1919

Der Landeskulturrat für Vorarlberg (der 1911 gegründete Vorläufer der heutigen Landwirtschaftskammer) gab in der Ausgabe des Landboten von Vorarlberg vom 23. März 1918 Tipps zum richtigen Kartoffelanbau. Die nährstoffreiche Kartoffel war in Zeiten von Mangelwirtschaft eine ausgesprochen nachgefragte Feldfrucht. Im Laufe des Krieges gewannen Kartoffeln immer mehr an Bedeutung, und wurden beispielsweise getrocknet und gerieben als Mehlersatzmittel verwendet.

"Die sichersten Erträge liefern die Kartoffeln in leichten, warmen, wenn möglich etwas sandigen Böden, die in gutem Kulturzustande stehen. Neubruch von Klee und Wiesenland, wobei nach dem Umbrechen die Schollen und Rasenstücke ganz zerhackt werden sollen, eignen sich für Kartoffeln sehr, desgleichen Wald- und Weideböden. […] Als schwach bewurzelte Pflanze verlangt die Kartoffel einen nährstoffreichen Boden und am besten sagt ihr eine starke Stallmistdüngung zu. […] Die Kartoffel ist eine kaliliebende Pflanze, weshalb ihr eine Düngung mit Kainit im frühen Frühjahre oder eine solche mit Kalisalz kurz vor dem Anbaue sehr zusagt! […] Bei uns in Vorarlberg kann die Pflanzung je nach den Witterungsverhältnissen bis zu einer Höbe von 900 m, bei warmen sonnigen Lagen auch darüber, den ganzen Monat April durchgeführt werden. Ein vorübergehender Frost schadet nichts, wenn die Knollen gut mit Erde bedeckt sind. […] Schon bei der Ernte soll man für die Auslese des Saatgutes bedacht sein, so zwar, daß mittelgroße, gesunde Knollen für diesen Zweck ausgelesen werden. Am sichersten werden mittelgroße ganze Knollen zur Saat verwendet."

Der Kartoffelanbau zur Selbstversorgung wurde allerdings durch die schlechte Verfügbarkeit von Saatgut erschwert: "So wichtig die Sortenwahl ist, so wird man heuer doch wegen des beschränkten Vorrates nicht sehr wählerisch sein können. Man bevorzuge krustige, gesunde, wenn auch raue Sorten, die sichere Ernten versprechen."

Links:

Anleitung zum Kartoffelanbau (Landbote von Vorarlberg am 23. März 1918)

Heute vor hundert Jahren: Erdäpfelrationierung 1917

Heute vor hundert Jahren: Die Einführung von Kartoffelkarten

Die durch den Kriegsdienst freiwerdenden Arbeitsplätze der Männer boten den Frauen die Chance auf ein eigenes Einkommen, auf Unabhängigkeit und Gleichberechtigung. Frauen ersetzten nun die Männer in Zivilberufen als Tramwayfahrerinnen, Briefträgerinnen, Kraftwagenführerinnen, Schaffnerinnen oder Straßenarbeiterinnen, hatten aber praktisch keine politischen Rechte.

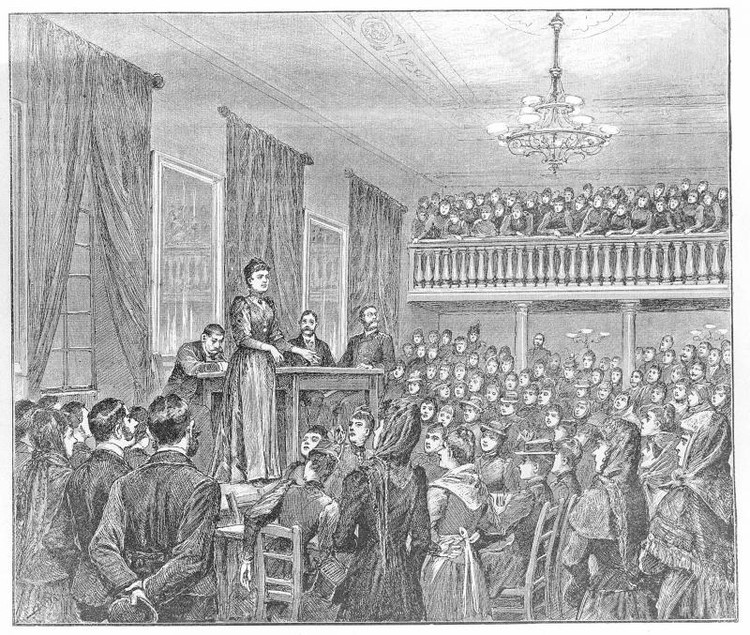

Dies führte am 24. März 1918 am Frauentag in der Volkshalle des Wiener Rathauses zu heftigen Debatten: "Die Versammlung war sehr erregt. Begreiflicherweise war im vierten Kriegsjahr der Frauentag nicht der Platz für eine theoretische und wissenschaftliche Erörterung des Frauenwahlrechtes und seiner Notwendigkeiten, er mußte zu einem Widerklang der Stürme werden, die in der Welt toben und die Seele jeder Frau erbeben machen. Gesprochen wurde nicht nur von der Tribüne herab. Es hat wenige Versammlungen gegeben, die so sehr von Rufen der Zuhörer erfüllt waren wie diese. Was die Menschen in den vier Kriegsjahren an Ungemach getroffen hat, rang nach Ausdruck und die Bitterkeit der Empfindungen drängte nicht die sanftesten Worte auf die Lippen. Oft hatten die Redner Mühe, die Rufe der Zuhörerinnen zu übertönen."

Die österreichische Frauenrechtlerin und sozialdemokratische Politikerin Adelheid Popp brachte den Standpunkt der Frauentagsversammlung auf den Punkt: "Zum Wählen zu dumm – zum Arbeiten gescheit genug. Als Männerersatz haben Frauen überall Verwendung gefunden, wo menschliche Arbeit gebraucht wird. Schweres und Unmenschliches haben die arbeitenden Frauen im Krieg erduldet!"

Link:

Der Frauentag (Arbeiterzeitung vom 26. März)

Am 25. März 1918 berichtete das Wiener Montagsjournal vom Vorhaben des "Volksbekleidungsamts" (ein im Weltkrieg eingerichtetes Amt, das Kleider-Bezugsscheine ausstellte) noch vor Ostern billige Kleidung an den Mittelstand auszugeben:

"Alle Personen welche nicht zu den 'Mindestbemittelten' gehören, über ein Einkommen von nicht mehr als 6000 K [2.944,- Euro] jährlich beziehen, gelten als zum Mittelstand gehörig. Das Einkommen erhöht sich für die Frau um 3000 K für [1.472,- Euro] jedes Kind um 1500 K [736,-], sodaß eine Familie, die bis 16.000 K [7.851,- Euro] Einkommen hat, zum Mittelstand zählt. Die zur Ausgabe gelangenden Kleider sollen nicht nur gut und billig sondern auch geschmackvoll sein und dafür hat das Amt ausreichend Sorge getragen. Die zur Ausgabe gelangenden Kleider sollen nicht nur gut und billig sondern auch geschmackvoll sein und dafür hat das Amt ausreichend Sorge getragen. Bewerber um Mittelstandkleider haben an der Hand ihrer Einkommensbelege, für deren Richtigkeit sie unter Straffolgen verantwortlich sind, das Recht bei irgendeiner Ausgabestelle des Volksbekleidungsamtes ihren Bedarf anzusprechen. Sollten sich die Versicherungen des Amtes bewahrheiten dann ist für den Mittelstand eine Erleichterung geschaffen, für die er gewiß sehr dankbar sein wird, schon darum, weil man zum ersten Mal auch den Mittelstand einer allgemeinen Fürsorge für wert befindet."

Tatsächlich klagten die sich dem "Mittelstand" zurechnenden Medien in der Monarchie schon seit längerer Zeit darüber, dass der Mittelstand von Sozialleistungen ausgeschlossen blieb und wegen der kriegsbedingten Mangelwirtschaft teilweise schlechter versorgt wurde als ärmere Bevölkerungskreise.

Links:

Kleider für den Mittelstand (Wiener Montagsjournal vom 25. März 1918)

Heute vor 100 Jahren: Die Entfremdung des bürgerlichen Mittelstandes von der Monarchie

Am 26. März berichtete die Arbeiter Zeitung von einem besonders dreisten Betrug. Es stellte sich heraus, dass der "Arzt Dr. Steic-Kobliszegh" gar keinen medizinischen Abschluss hatte und unter falschen Namen seit 1916 in einem Wiener öffentlichen Spital praktizierte:

"Dieser angebliche Arzt hatte, als er gegen ein Tageshonorar von 21 Kronen [10,30 Euro] aufgenommen wurde, eine Bescheinigung des Wiener medizinischen Dekanats vorgewiesen, daß er im Juli 1893 zum Doktor der gesamten Heilkunde promoviert worden sei. Dr. Steic-Kobliszegh hatte auch eine ausgebreitete Privatpraxis. Durch einige auffallende Fehldiagnosen, die der angebliche Arzt stellte, wurde der städtische Bezirksarzt auf ihn aufmerksam und aus seinen Mitteilung an die Spitalleitung sah man sich dort veranlaßt, die Anzeige bei der Polizeibehörde zu machen. Vom Sicherheitsbüro wurde zunächst festgestellt, daß ein Mann mit den angegebenen Personaldaten an der Wiener Universität nie zum Doktor der Medizin promoviert wurde, dagegen ein Dr. Johann Steic, der aus Cserevics in Slavonien stammt. Am 22. d. verhaftet, gestand der Beschuldigte, daß er nicht Arzt sei. Er hat vier Semester an der Wiener Universität und zwei in Innsbruck Medizin studiert, aber keine Rigorosen gemacht. Er heißt richtig Leonhard Emil Kobliszegh, ist aus Szakolcza in Ungarn und 34 Jahre alt. Er ist in Preßburg wegen Unterschlagung mit vier Monaten Gefängnis bestraft worden. Fälschlich legte er sich den Namen des Dr. Steic bei, den er seinerzeit auf der Wiener Universität kennen lernte, und die Dekanatsbescheinigung, mit der er eine Anstellung fand, hat er gefälscht. Kobliszegh wurde wegen unbefugter Ausübung der ärztlichen Praxis und weil er das Aerar um 15.000 [7.360,- Euro] Kronen geschädigt hat, dem Landesgericht eingeliefert. 300 Kronen [147,20 Euro] bar, ein Sparkassenbuch auf 2202 Kronen [1080,45 Euro] und mehrere Lebensversicherungspolizzen, die er besaß wurden beschlagnahmt."

Link:

Ein falscher Arzt (Arbeiter Zeitung vom 26. März 1918)

Die Einschränkungen wegen der Mangelwirtschaft während des Ersten Weltkrieges hatten auch Auswirkungen auf besondere Feste, worauf das Grazer Tagesblatt am 27. März hinwies. So hatte etwa die Bezirkshauptmannschaft in Hallein Anfang 1918 eine Kundmachung erlassen, mit der Festessen bei Bauernhochzeiten eingeschränkt werden sollten. Diese Anordnung befand das Grazer Tagblatt als "sehr vernünftig" und bezeichnete sie pathetisch als "die sechs Gebote von Hallein":

"Wenn es auch der Bevölkerung nicht verwehrt werden soll, anläßlich von Hochzeiten einige fröhliche Stunden zu verbringen, so kann doch anderseits ein übermäßiger Verbrauch von Lebensmitteln bei solchen Gelegenheiten unter seinen Umständen geduldet werden. Im Sinne der Gewerbeordnung werden daher folgende Anordnungen getroffen: Hochzeitsmähler und alle anderen Festessen dürfen nur mit besonderer Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft abgehalten werden, um die sich der betreffende Wirt mindestens zehn Tage vorher zu bewerben hat. In dem Ansuchen muß genau angegeben werden, welche Speisen und Getränke abgegeben werden und welche Preise dafür verlangt werden sollen. Solche Festmähler dürfen nicht länger als höchstens drei Stunden dauern. Der Beginn der Mahlzeit ist in dem Ansuchen anzugeben. Nach Ablauf der drei Stunden darf der Wirt einen Teilnehmer des Mahles weder Speisen noch Getränke verabreichen. Ebenso ist es nicht gestattet, daß das Mahl in einem anderen Gasthause fortgesetzt wird. Endlich: Es ist den Wirten untersagt, für solche Veranstaltungen von Gästen Mehl, Milch, Butter oder Schmalz entgegenzunehmen."

Links:

Die sechs Gebote von Hallein (Grazer Tageblatt vom 27. März 1918)

Heute vor 100 Jahren: Eheschließungen in den kriegsführenden Staaten

Am 28. März 1918 erzählte Major Gaßebner in Danzers Armee-Zeitung von der Verwendung der Pferde im Krieg. Die Kavallerie war gegen Maschinengewehre und Stacheldrähte im Ersten Weltkrieg chancenlos, für den Transport blieben Pferde aber unabdingbar, weshalb Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg an allen Fronten rund 1,8 Millionen Pferde einsetzte. Insgesamt setzten alle Kriegsparteien zusammen etwa 16 Millionen Pferde ein, wovon mehr als die Hälfte den Tod fand.

"Nicht minder leiden auch die armen Pferde; was man da von Augenzeugen hört, läßt das Herz erbeben. Stumm ertragen sie ihre Leiden, ohne Laut verlassen sie diese Welt als wahrhaft treue Gefährten des Menschen, der ihnen im Leben doch so wenig Dank zollt. Aber nicht auf dem Kampf plätze gehen die meisten zugrunde; nein, auf den Märschen der Kolonnen, also beim Train erst hält der Tod reiche Ernte.“ Lange und anstrengende Märsche, mangelhafte Unterkünfte und die schlechte Versorgungslage machten Pferd und Reiter zu schaffen, wobei aber die Belastbarkeit der Pferde von der jeweiligen Rasse abhing. Vollblüter waren in der österreichisch-ungarischen Armee kaum vertreten, da sie einerseits sehr teuer und andererseits weniger belastbar waren. „Über große Empfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse wird allgemein geklagt; mangelnde oder schlechte Unterkünfte und Futter forderten so manches Opfer und viele Offiziere klagen auch über ihre hochgradige Nervosität, welche ihnen im Dienste, namentlich auf Erkundigungsritten gar manche Verlegenheit bereitete."

Entgegen dem Ruf war auch die Belastbarkeit der in Ungarn gezüchteten Halbblüter nicht zufriedenstellend: "Und zu meinem und gewiß auch vieler anderer großem Bedauern hören wir Klagen über das in Ungarn gezogene englische Halbblut, das nicht in dem Maße entsprach, wie man allgemein erwartete. Uns wunderte dies umso mehr, als das ungarische Pferd gerade als Kriegspferd einen sehr guten Ruf genießt."

Anders verhielt es sich offenbar mit galizischen Pferden, die sich als ausdauernd, widerstandsfähig und genügsam erwiesen: "Sowohl unter dem Reiter als auch im leichten Zuge waren sie immer am Posten und wenn durch große Anstrengungen herabgekommen, erholten sie sich schon nach kurzer Zeit."

Als besonders kriegsfähig und belastbar galten hingegen die ursprünglich aus Tirol stammenden Haflinger: "Ihre große Tragfähigkeit, der bewundernswert sichere Gang auf den gefährlichsten Gebirgspfaden, die Unerschrockenheit beim Ueberwinden von Hindernissen aller Art, ihr Klettervermögen und ihre Anspruchslosigkeit, verbunden mit einem gelassenen, von jeder Nervosität freien Temperament – all dies hat diesen Pferdebeschlägen warme Bewunderer erobert."

Abschließend stellte Major Gaßebner fest,"[…]je edler es [das Pferd] war, desto verweichlichter."

Links:

Die Pferde im Weltkriege (Danzers Armee-Zeitung vom 28. März 1918)

Weiterlesen: Tiere im Ersten Weltkrieg

Weiterlesen: 100 Jahre Erster Weltkrieg: Die gigantische Rüstungsmaschinerie der Habsburger

Weiterlesen: Erster Weltkrieg: Die toten Pferde

Das Neue Wiener Journal berichtete am 29. März 1918 über die Zunahme des illegalen Hasardspiels (frühere Bezeichnung für das Glücksspiel) in Wien. Die Höhe der Geldeinsätze war im Laufe des Krieges in die Höhe geschnellt, weshalb die Gewinner der Spielpartien relativ einfach zu sehr hohen Geldsummen kommen konnten. Die Gewinne erreichten nicht selten eine Höhe von bis zu einer halben Million Kronen (245.335,- Euro). Aufgrund der frühzeitigen Sperrstunden in den Kaffeehäusern mieteten sich Spieler Privatwohnungen an, und zahlten den Wohnungsinhabern für die Bereitstellung der Räumlichkeiten bis zu 8000 Kronen (3.925,- Euro). Die Ermittlungsarbeiten der Polizei wurden durch die Anmietung von privaten Räumlichkeiten allerdings erheblich erschwert, da die Spieler auf frischer Tat ertappt werden mussten.

"Da stellen sich auch noch verschiedene Schwierigkeiten in den Weg, denn die Spieler haben ja ihre geheimen Zeichen: Losungswort, dreimaliges Glockensignal und so fort. Die geringste Unvorsichtigkeit seitens der Polizei kann den erwünschten Erfolg vereiteln. Man findet, dann in dem Saal, in dem eben flott hasardiert wurde, die Teilnehmer harmlos um den Tisch sitzend vor. Nimmt man eine Leibesvisitation vor, so sieht man, daß man den Herrschaften, die Spielmarken in den Taschen haben, gewiß nicht unrecht getan hat."

An den illegalen Glücksspielen beteiligten sich Personen aller Gesellschaftsschichten, und unter den Spielern waren nicht nur Männer: "Interessant ist es, daß es eigene Damenhasardzirkel gibt, deren Teilnehmerinnen oft den höchsten Gesellschaftskreisen angehören. Es ist noch nicht lange her, daß in Hietzing eine solch vornehme Partie ausgehoben wurde. Die Damen spielen vor allem Poker."

Links:

Das Hasardspiel in Wien (Neues Wiener Journal vom 29. März 1918)

Heute vor 100 Jahren: Eine illegale "Spielhölle" am Wiener Kohlmarkt

Am 30. März 1918 fand in Feldkirch der 19. Gefangenenaustausch mit Soldaten der Entente statt. In Österreich-Ungarn war das Vertrauen insbesondere in die Rückkehrer aus Russland wegen möglicher revolutionärer Tendenzen geschwächt. Um Unruhen und Aufstände durch die Rückkehrer zu vermeiden, errichtete das k.u.k. Kriegsministerium gemeinsam mit dem Armeeoberkommando Lager in denen die Soldaten überwacht und gegebenenfalls diszipliniert werden konnten. Bis Oktober 1918 kehrten rund 700.000 Soldaten in die Heimat zurück, sie berichteten von Entbehrungen und Leid, aber auch von unerschütterlicher Kaisertreue und von Patriotismus.

"Vieles Elend brachten sie freilich mit, diese 40 Offiziere und 175 Mann, 21 Liegende waren darunter, einer der Aermsten mußte auswaggoniert werden und starb auf dem Wege zum Feldkircher Spital; mehrere Blinde, darunter ein blutjunger Kaiserjäger von Kufstein, dem im Handgranatenkampf bei Asiago die Augen im blühenden Gesichte zerstört wurden. Aber auch strahlende Freude: mancher nahm mit einer wahren Gier, mit weit offenen Augen, atemlos stehend trotz schwerer Verletzungen und Schwächen all die Ehrung und Festlichkeit in sich auf. Ihr Sprecher, Honved-Oberst Weidner-Diesel zeichnete mit Tränen in den Augen den dunklen Traum der Gefangenschaft, der hinter ihnen lag: ihre heimliche Kaiserfeier am 17. August, ihre Krankheiten, das Heimweh, die Etappen der Heimkehr, die traumschöne Fahrt durch die Schweiz und das selige Erwachen zum Leben in der Heimat."

Im letzten Kriegsjahr verfingen die Kontrollen und Disziplinierung immer weniger. Sowohl unter österreichischen als auch Soldaten der Entente kam es regelmäßig zu Meutereien, Aufständen oder Plünderungen.

Links:

19. Gefangenenaustausch (Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 02. April 1918)

Heute vor 100 Jahren: Eine Kriegsgefangenenkarte aus Mariinsk

Heute vor 100 Jahren: Heimkehr von Austauschgefangenen

Heute vor 100 Jahren: Ein Wettspiel in der Kriegsgefangenschaft

Weiterlesen: "Rücktransport" aus der Gefangenschaft

Die Osterfeierlichkeiten 1918 waren wie der Rest des Jahres vom Mangel an Nahrungsmitteln geprägt. In der Arbeiter-Zeitung vom 31. März wurde ein Artikel abgedruckt, der uns die Osterfeierlichkeiten und Entbehrungen des Krieges veranschaulicht, wobei große gesellschaftliche Unterschiede zutage traten:

"Auch heuer ist fürsorglich das Verbot des Eierfärben erlassen worden. Eine der überflüssigsten Bestimmungen in unserer Zeit der überflüssigen Bestimmungen. Wer könnte sich heuer den Luxus von bunten Ostereiern erlauben? Eier über den allerdringendsten, unentbehrlichsten Bedarf hinaus gibt es ja nur in jenen Kreisen, für die ein rotes oder blaues Hühnerei längst nicht vornehm genug zur Ostergabe ist und bei deren Nachwuchs selbst die ausgeblasenen und mit Zucker gefüllten Schalen, diese von ihren Altersgefährten aus niederen Schichten stets von neuem angestaunten Wunderwerke, nur ein leichtes Lächeln der Geringschätzung hervorrufen würden. Glücklicherweise ist man aber für die Kinder besserer Leute und für die Damenwelt auch nicht auf dergleichen Armseligkeiten angewiesen. Da gibt es Schokoladeeier und niedliche Seidenhülsen genug, mit feinem Zuckerwerk gefüllt, possierliche Osterhäschen tragen allerhand süße Lasten und in geschmackvollen Verpackungen ruhen schöngeschliffene Parfümfläschchen, mit Seidenschleifen geputzt."

Tatsächlich konnten sich zu Ostern 1918 nur wenige den traditionellen Osterschinken leisten, da Fleisch kaum erhältlich war: "Ein Ostermahl gibt es im gesegneten vierten Kriegsfrühling eben nur für jene, die schon geregelte, wohl fundierte Beziehungen haben. Wer aber seit Monaten am Wochentag seinen Hunger mit Maisbrot und allerhand Rübenzeug stillen muß, der soll sich nicht einbilden, daß ihm zu Ostern ein Braten beschert sein wird."

Selbst liebgewonnene Ostertraditionen mussten während des Krieges eingeschränkt werden: "Bekanntlich ist es ein heiliges Gebot für Wiener Frauen, am Karsamstag einen neuen Strohhut auszuführen. Er mag noch so alt sein, an diesem Tage wird er neu. Gewöhnlich im Wege der Modernisierung. Aber das Umformen, das sonst nicht einmal zwei Kronen kostete, ist jetzt um achtzehn kaum zu haben."

Eine Osterfreude konnte 1918 also kaum entstehen, und bitter verwies die Autorin des Artikels in der Arbeiter-Zeitung auf die der Armee näherstehenden "bürgerlichen" Presse: "Nein, es gibt nur eine Osterfreude heuer für mich und meinesgleichen: in bürgerlichen Blättern nachzulesen, wie schlecht es den armen, unglückseligen Ententevölkern geht, welchen Leiden, welchen Entbehrungen sie ausgesetzt sind. Da wird einem das Herz weit in seliger Osterlust!"

Link:

Kriegsosterfreuden (Arbeiter-Zeitung vom 31. März 1918)

Nach vier Probeflügen wurde am 1. April 1918 die erste regelmäßige Luftpostlinie der Welt auf der Linie Wien – Krakau – Kiew mit Zwischenstopps in Lemberg und Prosskurow eingerichtet. Schon zu Beginn des Krieges verkehrte eine nach Bedarf fliegende Militärflugpost, die unter anderem das Ziel verfolgte eingeschlossene Soldaten mit Informationen zu versorgen. Der erste dieser Militärpostflüge fand schon im Oktober 1914 in die von russischen Truppen eingeschlossene Festungsstadt Przemyśl statt.

Nach Aufnahme des Linienpostverkehrs in den Tagen nach dem 1. April 1918 wurde Österreich-Ungarn überschwänglich als "Kontenpunkt des künftigen europäischen Luftverkehrs" bezeichnet. Nach und nach wurden weitere Linien eröffnet, unter anderem in alle Landeshauptstädte und nach Budapest. Auf dem Foto ist die Entladung des ersten Postfliegers aus Budapest zu sehen, der nach etwa 2 Stunden Flugzeit am 4. Juli 1918 am Flugfeld in Aspern bei Wien landete.

Links:

Österreich, der Knotenpunkt des künftigen europäischen Luftverkehrs (Neuigkeits-Welt-Blatt vom 4. April 1918)

Weiterlesen: 3 Monate Luftpost Wien-Kiev (Allgemeine Automobilzeitung vom 23. Juni 1918)

Weiterlesen: Das Flugfeld Aspern 1914-1918